Нартов в Петербурге (М.Э. Гизе) (часть 2)

Нартов в Петербурге (М.Э. Гизе)

См. также Нартов в Петербурге (М.Э. Гизе) (часть 1)

"О сочинении... академии разных художеств"

В конце 1724 года обострилась давняя болезнь Петра I. Но в этом человеке жила не сломленная болезнью жажда деятельности, усиленная мыслью о том, что нет рядом надежных рук, которым он мог бы доверить управление государством и продолжить начатые им преобразования. Одним из незавершенных дел оставалась организация нового специального художественноремесленного учреждения. Проект такого учреждения под названием «Академия разных художеств» Нартов представил Петру I еще в 1724 году. Содержание проекта дает возможность увидеть в Нартове человека, способного не только организовать эту новую академию, но и стать ее руководителем. Тщательно разработанный проект был продуман им вплоть до расчета необходимых для академии помещений. Нартов подсказал Петру I и мысль поручить проектирование здания академии архитектору М. Земцову. Этот проект Земцов выполнил, но, к сожалению, он оказался утраченным.

Чем же был вызван нартовский проект и что он представлял собой? В своей книге Нартов вспоминал, как, рассматривая в токарной комнате дворца план учреждения Академии наук в Петербурге, Петр I, взглянув на Нартова, сказал: «Надлежит при том быть департаменту художеств, а паче механическому... Желание мое насадить в столице сей рукомеслие, науки и художества вообще».

Разумеется, не этот взгляд Петра I был причиной разработки Нартовым столь сложного по содержанию проекта. Истинная причина крылась в понимании Петром I значения «рукомеслия», под которым в то время понимались ремесло и мануфактурная промышленность. Вот эти две составляющие производства того времени и тесно связанный с ним класс купечества были той силой, которая, по мнению Петра I, могла существенно влиять на благосостояние государства. И он последовательно предпринимал все для их развития, в том числе и принудительные меры. По всей России в 1722 году были введены цеховые объединения ремесленников, которые занимались изготовлением и сбытом ремесленных изделий. А еще в 1714 году разрешение на это получили «мастера из иноземцев».

Поощрялась Петром I и передача в частные руки казенных предприятий. В 1702 году Демидов получил из казны Невьянский завод. В 1717 году в частные руки перешло производство штофных и других шелковых тканей, в 1718м — сахарный завод, в 1720м — кожевенный. Крупные промышленники получали и крупные привилегии: право беспошлинной торговли, освобождение от ряда повинностей и другие. Эти льготы не относились, однако, к мелким, наиболее многочисленным в государстве ремесленникам, которых беззастенчиво облагали налогами, внушая им, что тем самым они исполняют свой гражданский долг.

О гражданском долге как об одном из главных достоинств человека говорилось в интереснейшем документе того времени — в «Духовном регламенте», сочиненном Феофаном Прокоповичем и отредактированном Петром I. Вряд ли только ктонибудь из ремесленников мог утешать себя этими новыми для русской общественной мысли положениями: они были написаны на латинском языке и доступны лишь узкому кругу лиц. Но само по себе понятие гражданского долга, ставшее достоянием общественного сознания, было явлением очень значительным для понимания тех изменений, которые происходили в Петровскую эпоху в душах и умах людей. У Нартова чувство долга было одной из его главных человеческих черт, и идея Петра I «насадить в столице сей» не только «рукомеслие», но и «науки и художества вообще» стала идеей и Нартова.

Прежде всего следует напомнить, что в первой половине XVIII века понятие «художества» распространялось на различные виды технического творчества: архитектуру, строительство шлюзов, каналов, промышленных предприятий, а также на всевозможные сложные ремесла — инструментальное, оптическое, токарное и другие, овладение мастерством в которых требовало длительного обучения.

Преобразовательнокультурная политика Петра I воплощалась в различных формах. Образование профессиональных школ: московской Навигацкой школы, в которой Нартов впервые прикоснулся к наукам, Морской академии, открытой в Петербурге в 1715 году, для которой в Адмиралтейских мастерских создавались при консультации Нартова многочисленные научные приборы, Инженерной и Артиллерийской школ, медицинских при госпиталях в старой и новой столицах государства.

Для обучения нужны были книги. В 1708 году вышла в свет первая напечатанная гражданским шрифтом «Геометриа славенски землемерие».

К 1725 году было издано 342 книги светского содержания. Правда, многие из них представляли собой переводы с иностранных языков, сделанные не всегда удачно, так как переводчики, «которые умели языка — художеству не имели, а которые умели художества — языку не имели». После смерти Петра I книг издавалось несравненно меньше! Большое значение Петр I придавал и быстрому распространению всевозможных новостей: с 1702 года еженедельно сперва в Москве, а затем и в Петербурге стала выходить печатная газета «Ведомости».

В 1718—1719 годах в доме купца Кикина (Кикиных палатах) была организована бесплатная библиотека для всех желающих пользоваться книгами. Ее основной фонд со

ставляли книги, перевезенные из Летнего дворца и Людских покоев, а также и закупленные за границей специально посланным туда с этой целью И. Д. Шумахером. Там же был открыт первый публичный музей «Кунсткамера», образованный в 1714 году. Коллекции его первоначально имели преимущественно естественноисторический характер. В Кикины палаты, как писал Нартов, Петр 1 «часто бирал меня с собой».

В 1728 году Кунсткамеру и Библиотеку перевели в специально выстроенное для этого здание на Васильевском острове Через десять лет после смерти Петра I Нартов перевезет в Кунсткамеру оборудование придворной Токарни.

Среди других преобразований Петра I в области культуры наибольшее значение имело, конечно, открытие Академии наук и художеств, чаще называемой в документах того времени просто Академией наук или Академией. 22 января

1724 года Сенатом в присутствии Петра I был обсужден и одобрен «Проект основания Академии наук и художеств», а 28 января был издан указ об ее открытии.

В научнотеоретических домыслах членов «ученой дружины»— Ф. Прокоповича, В. Н. Татищева, А. Кантемира, позднее М. В. Ломоносова и В. К. Тредиаковского — вопрос об общественной значимости «социетета», или сообщества науки и художеств, занимал существенное место. Так,

В. Н. Татищев, один из видных сподвижников Петра I, государственный деятель и историк, который хорошо знал и весьма уважительно относился к Нартову, в своей книге «Разговор о пользе наук и училищ» признает воспитательную роль «наук и художеств». Не давая четкого определения цели каждого из составляющих этот «социетет», он впервые предложил систему их классификации по степени значения в формировании нравственных свойств человека. Несколько позже Антиох Кантемир, поэт, сатирик и дипломат, один из деятелей «ученой дружины», много работавший вместе с Прокоповичем над проблемой «прекрасной личности», писал, что мудрость это «все науки и художества, наипаче же нравоучение».

Нартов подал свой проект Академии разных художеств почти через год после одобрения Сенатом «Проекта основания Академии наук и художеств», в котором «художествам» отводилось всего лишь три строчки: «Без живописца и градыровального мастера обойтися невозможно будет, понеже издания, которые в науках чиниться будут (ежели оные сохранять и публиковать), имеют срисованы и градырованы быть». И об организации мастерской по изготовлению инструментов, необходимых для уже образованной академии, или хотя бы о найме специального мастера в проекте ничего не было сказано. Правда, рукой Петра I вписана фраза: «...книги и инструменты, которые Академии надобны, выписать или здесь делать».

Система организации Академии наук была предопределена длительной, серьезной подготовкой и стремлением наилучшим образом учесть сложившиеся в России условия, предусматривая три направления ее деятельности. Она должна была стать научноисследовательским учреждением, быть высшим учебным заведением страны — университетом и принять под свое ведение Гимназию как первоначальную ступень обучения.

Казалось бы, такая структура требовала наличия собственной «производственной» базы, которая обеспечивала бы все ее потребности. Но это нигде не было отражено, как не было сказано и об обучении в ней «художествам». Чем это можно объяснить? Только тем, что Петр I думал об организации самостоятельной Академии художеств и ремесел. Архитектор Леблон в своем плане Петербурга, выполненном им в 1717 году, предусмотрел на одной из трех площадей на Васильевском острове постройку здания Академии всех искусств и ремесел. Он расположил эту площадь вблизи от усадьбы Меншикова и обозначил академию на плане в виде двух прямоугольных корпусов, соединенных галереей.

Едва ли предложения Леблона были самостоятельны: он наверняка обсуждал их с Петром I. В более поздние годы говорил о необходимости создания отдельной от Академии наук Академии ремесел В. Н. Татищев и настойчиво добивался этого. Его предложение, по которому Академию ремесел должны были под его руководством возглавить архитектор П. Еропкин, скульптор Б.К. Растрелли, живописец Л. Каравак и механик из Академии наук, не было принято Анной Иоанновной. Любопытно отметить, что Татищев заменил фамилию Нартова, о котором он, конечно, думал как об одном из руководителей Академии ремесел, словами: «механик из Академии наук». Возможно, что он не надеялся на возвращение в Петербург Нартова, жившего с 1733го по 1735 год в Москве, но, скорее всего, опасался, что упоминание имени Нартова помешает утверждению его проекта, ведь всесильный Бирон знал об отрицательном отношении Нартова к нему и не любил мастера.

В начале своего проекта Нартов, обращаясь к Петру I, как бы суммирует свои впечатления об организации художественного образования в европейских странах. «Понеже во многих государствах чрез обретающиеся академии разных художеств многие художества распространяются в пользу государственную и состоят призрением оных академей, состоящих в собственной монаршеской опеке, во благом произвождении разных художеств...» Следующий за этими словами текст убеждает в том, что Нартову были известны планы Петра I об организации специального художественноремесленного образования: «...к тому ж видя, что Ваше величество... благоволил возиметь и сие намерение, еже возстановить корпус академически разных художеств...» И сразу же за этим Нартов недвусмысленно пишет, что этим восстановлением Петр I может «умножить и чрез сие искусное в художествах основание всюду гласимую свою славу...».

Далее идут очень значительные для понимания основной цели Академии разных художеств слова: «...по неизреченным Вашего Императорского Величества ко мне недостойному щедротам, принудило меня... сие мое всенижайшее предложение... предъявить в сочинении... вашей Императорской Академии разных художеств, которой здесь в России еще не обретается, без которой художники подлинного в своих художествах основания иметь не могут и художества не токмо чтоб для пользы государственной вновь прибавлятися, но и старые погасать (исчезнуть.— М. Г.) могут».

Что подразумевал Нартов под «щедротами», побудившими его разработать проект Академии всех художеств? Должно быть, это был устный приказ Петра I о его составлении и, возможно, обещание должности руководителя этого государственного учреждения, сочетавшего творческие, учебные и административные функции. Если принять это предположение, то становятся понятными заключительные слова проекта: «...обещаюся я по христианской должности отдать... Всемилостивейшему государю и всему нашему преславнейшему отечеству долг мой и сие дело наблюдать хощу со всяким моим крайним по возможности усердием...» Тема долга перед отечеством станет часто повторяться в документах, написанных Нартовым, свидетельствуя о его высоких нравственных качествах и патриотизме.

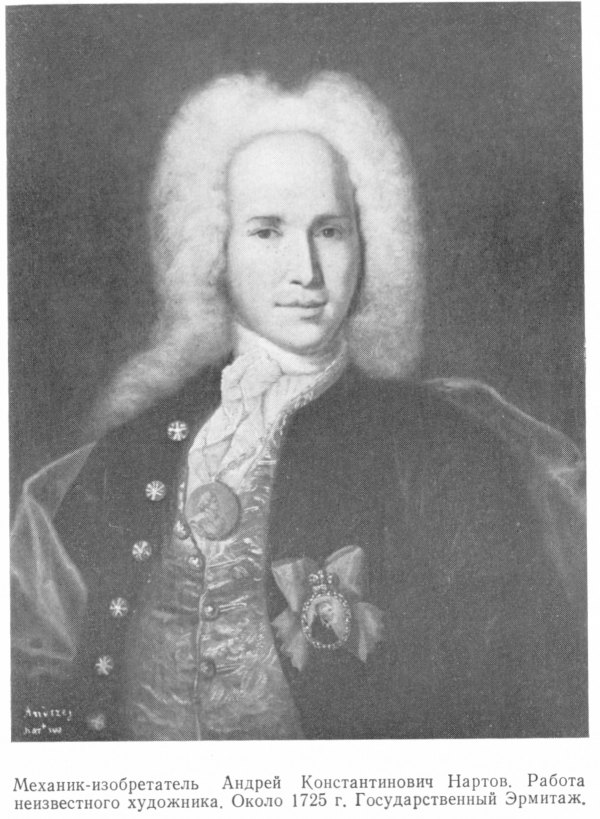

Допустить возможность того, что Нартов мог стать во главе нового и очень важного для развития русского «рукомеслия» учреждения, можно еще и потому, что в это время его уже нельзя было причислить к простым, пусть высокой квалификации, мастеровым. Об этом можно судить, в частности, и по его портрету, хранящемуся в Государственном Эрмитаже. На голове у него парик без буклей и менее пышный, чем у вельмож. Под синим незастегнутым, как и полагалось, кафтаном золотистый парчовый камзол, на правое плечо накинута красная мантия. На шее у Нартова золотая медаль с профилем Петра I. На левой стороне груди — медальон, увенчанный короной. На нем изображение прусского короля. Медальон был подарен Нартову во время его пребывания в Берлине в знак благодарности за обучение токарному мастерству.

Весь облик Нартова — его осанка, спокойный вид, костюм, регалии — говорит о том, что портрет был сделан при жизни Петра I, когда Нартов мог себя считать причастным к придворному кругу. И он действительно был близок к тому, чтобы окончательно вырваться из того социального слоя, к которому принадлежал по происхождению (что при Петре I не играло большой роли) и ремеслу. Предположение о том, что царь видел Нартова будущим руководителем высшего учебного заведения, кажется вполне вероятным, тем более что он был знаком с постановкой этого дела за границей и неоднократно доказывал свое мастерство и преданность идеалам Петра.

В дальнейшем тексте своего проекта Академии разных художеств Нартов выступает как специалист, уверенный, что «установлением таковой академии... имеют многие разные и светопохвальные художества размножатся и приитти в свое надлежащее достоинство». Он выступает и как здравомыслящий организатор, понимающий, что ему одному не решить всех могущих возникнуть при организации Академии разных художеств вопросов. Поэтому он дальше пишет: «...и оная академия может сочинитися обще теми достойными в своих званиях мастерами, которые во оной определены быть имеют, и иные мастера всякой о своем художестве в общую пользу предложат свои мнении...»

В этих словах Нартова звучит подлинно государственный подход, лишенный каких бы то ни было личностных, тщеславных интересов. Предложение коллегиально решить программу обучения «художествам» наверняка родилось у него вследствие обсуждения этого вопроса с широким кругом известных ему архитекторов, скульпторов, живописцев, таких, как Еропкин и Земцов, Б.К. Растрелли, Караван, не говоря уже о других мастерах — станкостроителях и приборостроителях.

Недаром сразу же за фразой «мастера предложат свои мнении» Нартов написал: «...по установлении таковой академии все мастера купно с ревностным своим желаниям просят, а без таковаго от мастеров предложения их мнениев и установить оную трудно, понеже оная повинна в себе иметь многия разные художества, о которых одному человеку фундаментально сведущу быть невозможно».

Академия, как представлял себе Нартов, предназначалась не только для обучения художествам. Она должна была и удостоверять степень мастерства ремесленников как русских, так и иноземных. «Чтоб как подданные вашего величества, так чужестранные художники приходили в оную академию для объявления себя и о своем сперва художестве; также и для обучения данных им учеников, хотя бы был вольный или невольный, не отговариваяся ничем, под штрафом за облыгание».

Эти слова требуют некоторого разъяснения: вольными художниками в первой половине XVIII века назывались те, которые не состояли на государственной службе, а брали частные заказы и выполняли их в своих мастерских или же работали в домах частных лиц. Невольные, или «казенные», художники служили в государственных учреждениях или в мастерских, где требовался их труд. А таких мест было более чем достаточно: Канцелярия от строений, Гофинтендантская и Монетная конторы, различные мануфактурные предприятия. Художники были в штате Кадетского и Инженерного корпусов и других военных и морских заведений.

Разделив перечень нужных для академии мастеров на четыре ранга, Нартов доказал общественную значимость каждой специальности.

В первый ранг им были включены «архитектура цивилис», или гражданская архитектура, «механик всяких мельниц и слюзов», а также живопись, скульптура и «грыдорование». Последние три были признаны им главенствующими среди других видов искусств задолго до официального признания за ними этого права.

Ко второму рангу он причислил мастеров «иконных дел, штыхованных всяких дел, тушеванных дел, граверных дел, которой отправляет шпентели (для штамповки монет и медалей.— М. Г.)».

В третьем ранге значатся наиболее близкие самому Нартову мастерства: «оптических дел, фонтанных дел, что надлежит до гитролики (гидравлики.— М. Г.), токарных дел, что надлежит до токарных машин, математических инструментов, лекарских инструментов, слесарных дел и железных инструментов». Все эти ремесла требовали длительного обучения у мастеров высокой квалификации. Любопытно отметить, что «родное» для Нартова токарное искусство он не поставил в этой группе на первое место, а назвал его третьим.

И наконец, к четвертому рангу он отнес мастеров «плотнических дел, что надлежит до шпицов, столярных дел, типографических дел, обронных медных дел (обронными фигурами назывались рельефные украшения, выбиваемые на медных листах.— М. Г.), литейных медных дел, оловяиишных всяких дел, медных мелких... дел, серебряных всяких дел». Без их работы не могли обходиться и перечисленные в третьем ранге мастера. Кроме того, в проекте были предусмотрены: типография для печатания гражданских книг и «грыдорованных листов», «один человек для модели, с которого будут рисовать», девять служителей «для письменных дел», и предположительно было указано, что в дальнейшем будет предложен Регламент академии, узаконивающий предложения Нартова.

Но Нартову не пришлось увидеть свой проект осуществленным. Петр I успел лишь внести в него некоторые поправки. Он отделил в первом ранге «мастеров всяких мелниц» от мастеров «слюзов», из четвертого ранга исключил все «художества», кроме «плотнических» и «столярных» дел, объединил в более крупную группу «медные дела» три названных Нартовым ремесла: «обронное медное дело, литейное медное дело и медное мелкое гарнитурное дело». Таким образом, вместо 24 предложенных Нартовым специальностей осталось 19.

Нартов подал свой проект Петру I в декабре 1724 года, почти за два месяца до смерти царя, которая стала для Нартова глубоким личным горем. Все последние мучительные дни жизни царя Нартов проводил у постели умирающего. Это говорит прежде всего о признании за ним этого права самыми близкими Петру I людьми, и в первую очередь, разумеется, Екатериной Алексеевной, будущей императрицей Екатериной I.

Нартов понимал, конечно, что смерть Петра I не только перечеркнула его планы, надежду стать во главе новой Академии разных художеств. Рушилась вся его жизнь. Поднятый Петром I от «низов» почти до дворянского звания, он его все же не достиг, не получив ни необходимых для этого чинов, ни деревень. Он остался просто токарным мастером, достигшим, правда, положения руководителя Токарни. Это никого, впрочем, больше не интересовало.

Но если судьба лишила Нартова поддержки царя, то лишить его знаний и опыта, которые он приобрел, никто не мог. В глазах наиболее прогрессивных сподвижников Петра I Нартов из простого мастерового давно превратился в авторитетного в области техники человека. И это позволяло надеяться, что в будущем его опыт понадобится в решении разных интересных и сложных задач. Так оно и оказалось впоследствии.

Но пока его ожидало откровенное недружелюбие всесильного царедворца Меншикова и опасения некоторых даже уважительно к нему относившихся придворных открыто выказывать ему симпатию. Это проявилось даже во время похорон Петра I, когда кабинетсекретарь А. В. Макаров, прекрасно знавший меру близости Нартова к Петру I, из предосторожности распорядился быть ему на похоронах в такой же одежде, как и всем остальным мастеровым его Токарни. Подобные удары по самолюбию еще не раз будет испытывать Нартов, но они не смогут помешать ему ни бороться против захвативших власть в Академии наук иноземцев, ни трудиться во славу русской науки и техники.

«ДАБЫ ОНОЕ ДЕЛО... ОТПРАВЛЯТЬ РОССИЙСКИМИ МАСТЕРОВЫМИ...»

Через несколько месяцев после смерти Петра I и восшествия на престол Екатерины I Нартов, именовавшийся теперь «механик ее величества», получил указ «делать... начатый столб... вечно достойной памяти его императорского величества, на котором будут изображены разные баталии...». Триумфальный столп, задуманный Петром I во славу русского воинства, после его смерти получил новое, мемориальное значение.

Желание Екатерины I и ее ближайшего окружения продолжить работы над Триумфальным столпом из слоновой кости целиком совпадало с желанием Нартова увековечить память о человеке, который так много сделал для России. Кроме того, продолжение работы над столпом сохраняло существование придворной Токарни. Нартов сознавал, что время «курьезных махин» истекло, и хотел теперь превратить Токарню в мастерскую для производства станков промышленного назначения и всевозможных экспериментальных опытов. И немаловажно, конечно, что он сохранял за собой пусть подчиненное, но заметное место.

Однако Нартов прекрасно понимал, что ему одному с этим ответственнейшим поручением не справиться. Для изготовления медночеканных барельефов и копиров нужны были помощники, и он сам назвал их имена и откуда они могли быть взяты. Эти мастера находились в командах се

натора и президента Берги Мануфактурколлегий генерала Я. В. Брюса и числились в городской канцелярии у генерала У. А. Синявина. Как писал в своем прошении в Кабинет 19 августа 1725 года Нартов: «Мне без тех мастеров оного столба окончить невозможно».

Кого же назвал Нартов? В поданном им списке значились восемь первоклассных мастеров своего дела, имена которых постоянно встречаются в архивных документах, касающихся строительства тех или иных дворцовых сооружений. Он просил командировать к нему:

«1. Для вылепления на оной столб модели вощеные мастер Шульц.

2. Для росчищения на меди патронов мастер Фридрихсон.

3. Для отливания патронов медных пушечный мастер Шпекл. 4. К рисованию чертежей мастер Коровак. 5. Для вспомощения вылеплять вощеных моделей мастер Пино. 6. Для вспомощения розчищать медных патронов мастер Сен Манж. 7. Для отливания гипсовых моделей мастер Кондрат». И в последнем, восьмом номере этого перечня было сказано: «3 болшаго столба начертить малый чертеж архитектору Земцову».

Как видно, из восьми названных имен семь иностранных. Об этом в дальнейшем Нартову придется не один раз сожалеть.

С этого момента начались волнения Нартова, с радостью взявшегося за окончание Триумфального столпа и не предвидевшего всех трудностей, которые встретятся на его пути. А их оказалось немало. Неожиданным для него было то, что сама Екатерина I, больше всех, казалось бы, заинтересованная в скорейшем окончании столпа, загружала его посторонними заказами. Так, в январе 1726 года он должен был закончить очередную люструпаникадило и крест из слоновой кости, которые делал по ее «именному указу». Кстати, он истратил на выполнение этого заказа много слоновой кости и, боясь остаться без нее к моменту осуществления Триумфального столпа, просил Кабинет: «Есть во адмиралтействе кости слоновые четыре зу

ба и чтоб повелено было указом ее императорского величества взять оные зубы и употребить в наши дела, а там оные кости ни в какие дела не употребляютца».

Были у него огорчения и другого рода. В начале того же 1726 года его ученик Александр Жураховский, с которым он ездил в Англию и на обучение которого потратил много времени и сил, задумал уйти от Нартова. Трудно сказать, что побудило молодого токаря покинуть придворную мастерскую, которая продолжала работать не только над Триумфальным столпом. Так, в это время среди других поручений резчик Иван Захаров сделал для паникадила три формы: первая — персона государя, вторая — морская баталия и третья — для написания «титл» его величества. Чеканщик Семен Максимов расчищал копир, на котором «воображена фигура Нептунова».

Было ли решение Жураховского вызвано желанием работать самостоятельно или произошел какойлибо конфликт — неизвестно. Однако нужно отдать справедливость Нартову, который не воспрепятствовал этому решению. В характеристике Жураховскому он написал: «...оный ученик... может делать черепаховые коробки и изо всяких деревьев и из костей и от того ученика надлежит определить как и другие мастеровые люди определены». Но, чтобы сгладить неприятное впечатление, которое могло сложиться в Кабинете в связи с просьбой Жураховского об увольнении из его «команды» (а об этом Нартову надо было теперь думать!), он в том же документе заявлял, что на его место «требует быть у меня в учении Семен Матвеев понеже он Семен Матвеев имеет склонность к моему делу и может изучитися делать патронов которые надлежат к токарным махинам».

К осени 1726 года работа над Триумфальным столпом несколько продвинулась. Вместе с тем Нартову стало ясно, что надеяться на скорое его завершение он не может: слишком многое из того, о чем он просил, не делалось. По документам этого и следующего года создается впечатление, что никто, кроме него, не был заинтересован в скорейшем окончании работ, а скульптор Б.К. Растрелли и вслед за ним привлеченный к работе над Триумфальным столпом его сынархитектор особенно и не затрудняли себя.

Но зато энергия и активность предпринимаемых самим Нартовым шагов поражает. Он буквально забрасывает Кабинет своими жалобами, просьбами и предложениями; не считаясь ни с какими авторитетами, настойчиво добивается помощи, распоряжений и указаний от власть имущих. 17 сентября 1726 года он подал в Кабинет «доношение», в котором сообщал, что «мастер Шпек вышепомянутый столб глиною и воском нафурмовал», но требуемых из Бергколлегии двух мастеров для «вылепления на оном столбе восковых моделей фигур всех баталий и для рощищения медных фигур» к нему не прислали, сказав, «что они имеют нужду во иных местах для отправления государевых дел».

Легко можно себе представить, как разозлил Нартова этот ответ, ставивший под сомнение государственную важность Триумфального столпа! Далее в этом «доношении» Нартов обрушивается на Пино и Растрелли. «Также требовал я из городской канцелярии мастера резчика Пино для вылепления восковых моделей и вышеупомянутый мастер Пино оных моделей не вылепляет, но токмо время продолжает, а еще мне велено делать вощаные модели подрядом и я подряжал архитекта Растрелю... а ныне архитект Растреля на подряд оного не берет».

Остается невыясненным, почему они не принимались за работу. К сожалению, Нартов никаких сведений о своих отношениях с ними, кроме служебных документов, не оставил. Но и они говорят о многом. Так, выведенный из себя задержкой работ, вызванной занятостью именитых иноземных мастеров или тем, что они, чувствуя нерасположение к Нартову всесильного Меншикова и в угоду ему, не спешили, Нартов в том же доношении в достаточно резком и требовательном тоне пишет: «А ныне здесь предлагаю дабы оное дело вручено было мне отправлять российскими мастеровыми людьми которые искусство имеют в чеканных работах и где я оных мастеровых людей сыщу в СанктПетербурхе или в Москве и чтоб оных мастеровых людей ко мне определить указом». Волнение и спешку Нартова можно понять: он беспокоился, что уже «нафурмованная» глиной и воском модель столпа может испортиться.

Не дожидаясь результата своего «доношения», Нартов вновь обращается в Кабинет с просьбой отпустить ему из ведомства Артиллерийской канцелярии для изготовления деревянной модели столпа четырех липовых бревен. Он просил «надобных для дела модели к столбу липы четыре бревна толстотою в три четверти или в пол аршина» (примерно 53,3 и 35,6 сантиметра), «а длиннику в шесть аршин» (примерно4 метра 27сантиметров). Если условно принять нижний диаметр изготавливаемой модели 35 сантиметров, то высота ее (без пьедестала, капители, антаблемента и статуи) могла быть от 2 метров 25 сантиметров до 2 метров 80 сантиметров. Если же Нартов предпочел бы использовать бревно большего диаметра — 53 сантиметра, то высота ствола модели могла колебаться от 3 метров 87 сантиметров до 4 метров 24 сантиметров, что зависело, как и в первом случае, от выбранного Нартовым одного из двух рекомендованных Палладио соотношений между диаметром ствола колонны и ее высотой.

Через два месяца после того, как Нартов просил разрешения нанять русских мастеровых людей, он их нашел. Один из них — чеканных дел мастер Семен Максимов Воинов — оказался псаломщиком в Петропавловском соборе. После того как он хорошо выполнил «на пробу» какуюто чеканную вещь, его 12 ноября 1726 года определили «для отправления чеканных работ к столбу». Правда, для этого понадобилось разрешение Синода. Через две недели к Нартову прислали второго найденного мастера, которым оказался посадский человек (занимавшийся торговлей или ремеслом), ранее живший в Москве. Его имя — Петр Семенов.

Казалось, все постепенно налаживалось. Семен Воинов приступил к чеканке «большой штуки взятие Риги». Бревна из ведомства Артиллерийской коллегии перевезли в Людские покои. Теперь можно было приступать к созданию модели. Но вдруг все резко изменилось...

В начале февраля 1727 года Нартов неожиданно получил приказ поехать в Москву, для «дела» императрицы. Ему надлежало налаживать оборудование Монетных дворов. Финансовое положение страны в это время было очень трудное. И выходом из него стало решение о выпуске на 2 миллиона рублей медных пятикопеечников по 40 рублей на пуд меди, которая стоила на рынке от 8 до 10 рублей. Эта мера могла на какоето время облегчить положение царской казны, подобно тому как Петр I выпустил в оборот свыше 4,5 миллиона рублей с уменьшенной долей серебра в монете.

Вот для этого и послали Нартова в Москву. В своей автобиографии он напишет: «...послан был я в Москву с генералом Волковым на монетные дворы для переделу монеты двух миллионов и произведению мною к наилутчему механическим искусством в действо, произведены к монетному делу многие машины».

Для Нартова отъезд из Петербурга, пусть и временный, был серьезным испытанием. Он беспокоился о том, как пойдут дела без него в Токарне. «Оные дела приказывал отправлять ученику Ивану Леонтьеву и Андрею Коровину чтобы оне смотрели прилежно, а некоторые мастеровые люди не станут их слушать тогда... доносить в Кабинет». Озабоченный тем, что он оставляет семью, Нартов просил Кабинет выдать из его жалованья «200 рублев для моих домашних чтобы оные никакой нужды не имели». А для себя на подъем — пятьдесят рублей, «понеже я не имею шубы... и на пищу в дороге без этого мне пробыть невозможно». Эти слова свидетельствуют о том, что имущественное положение семьи Нартова после смерти Петра I было неважным. В Петербурге не иметь зимней шубы мог только несостоятельный человек, хотя получаемое Нартовым жалованье в 600 рублей не дает прямых оснований так думать. Весьма возможно, впрочем, что деньги уходили не только на содержание семьи и дома. Если вспомнить, что, будучи в Англии, он на свои деньги покупал инструменты и книги для Петра I, то можно предположить, что и дома он не жалел собственных средств на приобретение книг, инструментов и приборов.

Мысль привлечь Нартова для наладки сложных машин и станков монетного производства принадлежала не Екатерине и не Меншикову, а была подсказана В. Н. Татищевым, бывшим фактическим директором всех московских монетных дворов. Еще в 1725 году Татищев, хорошо и давно знавший Нартова, будучи в Швеции, ознакомился с изделиями стокгольмских известных механиков. Их работа настолько заинтересовала его, что он написал В. И. Геннину, бывшему в то время начальником Олонецких и Уральских горных заводов, что весьма полезно прислать туда «человека, искусного в механике, а особенно токаря Андрея Константинова». По мысли Татищева, никто кроме Нартова, не смог бы понять тщательно оберегаемые шведскими мастерами секреты и перенять их для пользы русской техники. Но то ли Геннин не имел случая довести мнение Татищева до кого надо из членов Верховного тайного совета, то ли ктото из них не захотел лишний раз назвать имя Нартова Меншикову или Екатерина I, думавшая о продолжении работы над Триумфальным столпом, решила не отпускать Нартова из Петербурга, только он никуда не поехал.

Медная монета, ради «переделу» которой Нартов был послан в Москву, изготавливалась на двух монетных дворах: на Набережном, или Монетном, и частично на Красном, которые находились в весьма плачевном состоянии и выглядели «как после неприятельского или пожарного разорения».

Нелегко было Нартову налаживать оборудование, большая часть которого была в непригодном состоянии; кроме того, пришлось столкнуться с необходимостью заниматься не только станками, но и другими, не менее существенными для монетного производства делами, например, проверкой приборов: весов, гирь, неточность которых способствовала всевозможным злоупотреблениям.

Установить, что именно удалось сделать Нартову в Москве в тот его приезд, довольно трудно изза секретности всех материалов, имеющих отношение к монетному производству. Все лица, соприкасавшиеся с ним, давали в Кабинете присягу о неразглашении сведений даже в официальной переписке. То же сделал перед отъездом и Нартов. Однако из отчетов Татищева все же можно понять, что Нартов за короткое время не только разработал систему точных весов и сделал несколько их экземпляров, но также изготовил ручные машины, на которых «делается пятикопеечников до 40 ООО рублей».

Ровно через три недели после приезда Нартова в Москву Татищев, еще раз убедившись в незаурядных способностях Нартова, опять поднял вопрос о его поездке в Швецию. На этот раз он писал о желательности его командирования к инженерумеханику и изобретателю Кристоферу Полхему, у которого он видел машину для чеканки монет, могущую на московских Монетных дворах «великую пользу показать». Он предполагал послать туда «человека, кто б оную сам тамо в действие осмотря, разобрал и сюда привез, дабы в установке какого недействия не было. Я бы весьма за благо мнил послать туда Андрея Нартова, которой не токмо ту совершенно уставит в действе, но и других дивных видя при том научится и полезные зделать может. Время же на проезд ево туда и назад более четырех месяцев не потребно, и здесь в нем нужды не будет».

Последняя фраза этого письма косвенно подтверждает,

что Нартов за очень короткий срок с помощью Татищева привел если не в полный, то хотя бы в относительный порядок хозяйство Набережного, или Монетного, и Красного дворов, где, как следовало из письма Волкова, «многие машины и инструменты стоят под открытым небом и ржавеют». Но вместе с тем невозможно предположить, что он, создав модели новых станков, успел проследить за их исполнением в натуре. Очевидно, Татищеву так хотелось, чтобы именно Нартов, а никто другой был послан в Швецию, что он пошел в своем письме на хитрость, заверяя, что «здесь в нем нужды не будет».

Как знать, может быть, именно эта несколько опрометчивая со стороны Татищева фраза и способствовала тому, что Нартов, всей душой стремившийся к незаконченному Триумфальному столпу, был вскоре отозван в Петербург. В Швецию его не послали, и уже в середине апреля 1727 года он возобновил свои требования относительно Триумфального столпа, для исполнения которого он отыскал в Москве еще двух чеканщиков, которые приехали вслед за ним в Петербург «своей волей для дела столба». Это были «Никита Васильев сын Иванов» и «Илья Григорьев сын Барыкин».

После неоднократных жалоб Нартова на то, что ни одно из ведомств, в которые он обращался, не присылает мастеровых, к нему были наконец определены Федор Емельянов, Семен Игнатьев, Григорий Григорьев, Петр Кобылин, Петр Дмитриев, Козьма Иванов, Иван Трифонов и Никита Колпаков. Все они жили на Городском острове— достаточно далеко от Людских покоев, в которых попрежнему помещалась придворная Токарня. Летом у них много времени уходило на переезд через Неву.

Одержимый скорейшим завершением подготовительных работ, Нартов настойчиво добивался их переселения ближе к Токарне, туда, где жили другие мастера, что позволяло бы им всем начинать работу вовремя. Режим в Токарне был таким же, как и у всех мастеровых в Петербурге: весной и летом они начинали трудиться в пять часов утра, осенью и зимой, естественно, позже.

После возвращения Нартова из Москвы работа над моделью Триумфального столпа стала продвигаться быстрее, и ничего, казалось, не могло ей помешать. Но 6 мая 1727 года умерла Екатерина I, и через пять месяцев в Москве состоялась коронация Петра И. Для Нартова это означало полную потерю поддержки двора. Он прекрасно понимал, что сын приговоренного к смерти при Петре I царевича Алексея не будет стремиться к завершению работ над столпом, который должен был навеки прославить имя и славные победы его грозного деда. Понимал Нартов и то, что под угрозой оказалась не только эта работа, но и существование самой Токарни.

Что оставалось делать Нартову и что он мог сделать в таких условиях? Прежде всего он старался сохранить свою «команду», состоявшую вместе с ним из одиннадцати человек. Но Меншиков, в руках которого была сосредоточена вся власть, готовясь к предстоящему переезду в Москву двора и почти всех государственных учреждений, решил, очевидно, поставить под сомнение целесообразность существования придворной Токарни. Были к тому и «высшие» соображения. При подготовке к переезду в Москву было решено, что «всему монетному делу удобнее быть в Москве, где мастеровых людей большая часть обретается и в деле монета пред здешним задельными деньгами вполы дешевле становится; того ради все монетное дело, которое имеется в Санктпетербурге, отправить из БергКоллегии в Москву в Монетную контору... А для разсмотрения в Москве на Монетных дворах всего порядку, как оной идет у МинцМейстера, у мастеров, и как весы, так и все инструменты и машины правильно сделаны и содержатся, и чтоб оное все впредь на доброе и полезное состояние приведено быть могло отправить ныне в Москву Комиссара Крекшина, машиниста Андрея Нарта, которым быть в Монетной Конторе, Крекшину Комиссаром, а Нарту по то время, как на Монетных дворах, во всех делах лучший порядок установлен будет».

Этот документ датирован 16 июня 1727 года, а осенью этого же года Нартов написал из Москвы на имя Петра II «Изъяснение» по поводу Триумфального столпа, в котором просил не ликвидировать руководимую им Токарню. Значит, и на этот раз на Монетных дворах Москвы он был всего около двух или трех месяцев, где, однако, успел наладить механическую чеканку медных пятикопеечников и создать приспособления, ускоряющие процесс производства монет.

В «Изъяснении» Нартов пишет, что начатый Триумфальный столп осуществляется «чрез механические способы» и что «такова дела... еще во всем свете не имеется». Суть этого очень коротко написанного документа выражена Нартовым в словах, лишенных придворных оборотов речи. Он просит «лабораторию механических дел содержать... по прежнему, дабы механические способы для пользы государственной неугасимы были» и здесь же обещает Петру II «всему Преславнейшему отечеству со всяким моим крайним по возможности усердием служить».

К «Изъяснению» Нартов приложил «Роспись» (список) работавших у него мастеровых. Из тех, кто служил еще при Петре I, осталось только двое: токарный ученик Иван Леонтьев и солдат Андрей Коровин — оба токари высокой квалификации. Первый был «жалован на год» шестьюдесятью рублями, второй — тридцатью. Остальные шесть слесарей и два столяра были недавно приданы Нартову для «дела столба». Из них только два слесаря — Семен Игнатьев и Козьма Иванов — получали соответственно 17 и 19 рублей. Остальные были «малоокладными», и им платили по 6 рублей. Столярам же Ивану Трифонову и Никите Колпакову был положен оклад в 26 и в 12 рублей. К суммам, получаемым «высокоокладными» работниками, добавлялось в год по 5 или 6 рублей кормовых денег. «Малоокладными» слесарями были Федор Емельянов, Петр Кобылин, Григорий Григорьев и Петр Дмитриев.

Этими подробностями в «Росписи» Нартов, повидимому, .хотел показать, что затрачиваемая на содержание Токарни сумма незначительна. И действительно, вместе с получаемыми Нартовым 600 рублями она составляла 786 рублей. А упоминание в тексте «Росписи» о том, что Триумфальный столп выполнялся по личному указу Петра I, было, очевидно, рассчитано на то, чтобы вернуть Меншикова к дням его привязанности и дружбы с царем. Что повлияло на решение не расформировывать мастерскую — доподлинно неизвестно, но Токарня осталась, и в ней еще какоето время продолжали работать над моделью Триумфального столпа и выполнять другие заказы. Известно, что Нартов показывал Токарню приехавшему в Петербург португальскому инфанту, а также литовскому гетману Яну Сапеге.

Как видно из «Росписи», ни Семен Воинов и Петр Семенов, ни приехавшие «своей волей для дела столба» из Москвы Никита Иванов и Илья Барыкин не были зачислены в штат мастерской и продолжали быть в разряде «вольных художников». Но именно их имена постоянно встречаются в «Реектах», то есть отчетах, подаваемых Нартовым в Кабинет. Так, за чеканку и расчистку «большой штуки» «Взятие Риги» Семену Воинову заплатили 20 рублей, Никите Иванову за две «больших баталии» — «Левенторпскую победу» и «Турецкую акцию» было заплачено 40 рублей, Илья Барыкин за «малую штуку» «Взятие города Елбинга» получил 10 рублей и столько же «за вычеканку Выборха».

Наименования перечисленных в «Реектах» 1727 года «штук» полностью совпадают с перечнем хранящихся в Государственном Эрмитаже барельефов из красной листовой меди с чеканными барельефными изображениями «баталий».

Копиры, или, по терминологии того времени, «патро

ны», по этим барельефам отливались в Петербургском арсенале. Об этом свидетельствует справка Канцелярии главной артиллерии и фортификации: «...в прошлых 1725, 1726 и 1728 годах по определениям главной артиллерии, по требованию оного Нартова, упоминаемый Триумфальный столб во артиллерии сделан и в 1730 году о*тдан ему, Нартову. В том же 1730 году, по требованию оного Нартова, вылиты на арсенале в дополнение того Триумфального столба плоских десять патронов, которые, как он словесно объяснил, состоят в готовности». Кто знает, если бы Нартов мог сам распоряжаться своим трудом и своим временем, ему бы, возможно, и удалось завершить модель Триумфального столпа, но его постоянно отвлекали, направляя по другим надобностям.

Так, в 1729 году его отправили, как он сам написал в своей автобиографии, «по должности моего механического искусства на Сестрорецкие заводы для переделу в монету двадцати тысяч пудов красной меди».

Сестрорецкие заводы были по прямому своему назначению оружейными. Их начали строить в 1721 году по указанию Петра I. В 1720 году вызванный с Олонецких заводов плотинный мастер Беэр нашел удобное место для сооружения плотины. Для этого пришлось перегородить русла двух рек — Сестры и Черной речки,— в результате чего образовалось искусственное озеро Разлив. Сам завод располагался в низине за плотиной и представлял собой 20 отдельно стоящих больших бараков, в которых размещены были оружейные фабрики: пушечная, проволочная, пильная, отделочная, замочная, якорная, стальная мастерская, где делались клинки и багинеты, или штыки, компасная и другие.

Невдалеке от строящегося завода, на берегу залива, Петр I облюбовал место для своей летней резиденции — дворца Дубки, от которого сохранилась часть парка, и по сей день носящего это название. Там и сейчас растут потомки дубов, посаженных по его повелению. В 1723 году

Петр I писал на Олонецкие заводы Геннину, чтобы тот прекратил производство ружей, а имеющееся для этого железо присылал на Сестрорецкие заводы, «которые уже совсем сделаны».

Когда Нартов отправился на Сестрорецкие заводы, они были уже хорошо налаженным производством, изготавливающим не только фузеи (ружья), багинеты (штыки), пистоли, шпаги и клинки, но и якоря, компасы, гвозди для Адмиралтейства (мастеровые Сестрорецких заводов принадлежали к Адмиралтейскому ведомству), топоры, пилы, весы и гири и многое другое. На заводе в это время работало более 700 человек. 564 из них весной 1724 года были переселены из Олонецких заводов. Нечего и говорить о тяжелейших условиях, в которых они жили. Для иллюстрации приведем только один факт: было запрещено отпускать на родину жен и детей мастеровых. И даже в случае смерти мастеракормильца его семье уезжать домой не разрешалось.

От Нартова на Сестрорецких заводах требовались срочная наладка работы плавильной печи и установка машины для проката меди и станков для чеканки монет. Одновременно с этим он должен был, очевидно, присутствовать при разгрузке и транспортировке тех двадцати тысяч пудов красной меди, которые водой доставлялись до пристани в Дубках и оттуда волоком перетаскивались на завод.

Но, так же как и в Москве, Нартов старался как можно скорее завершить порученные ему дела: в Петербурге его ждала неоконченная работа над Триумфальным столпом, в окончание которой он все же верил. А главное — отсутствие интереса к Токарне со стороны двора ощущалось все более, и Нартову хотелось во что бы то ни стало сохранить ее.

Не успел, однако, Нартов до конца наладить оборудование и закончить другие дела на Сестрорецком заводе, как произошло событие, которое опять и очень серьезно повлияло на его судьбу.

После смерти совсем юного Петра II на престол взошла Анна Иоанновна, племянница Петра I и герцогиня курляндская. Коронация произошла в феврале 1730 года, и вскоре новоиспеченная императрица изъявила желание жить в новой столице — Петербурге. Одни распоряжения летели туда вслед за другими. Временное затишье в петербургской жизни после переезда двора Петра II в Москву окончилось. Приготовления к встрече, приведение в порядок зданий, проектирование и строительство триумфальных арок по пути следования царского кортежа, написание стихов и картин, которыми должны были встречать Анну Иоанновну и ее фаворита Бирона,— все это требовало большого напряжения сил прежде всего архитекторов и художников, мастеров декоративноприкладного искусства.

Возможно, Нартов связывал с переездом двора в Петербург какието надежды. Может быть, он предполагал, что дочь пусть сводного, но любимого Петром I брата пожелает завершить создание Триумфального столпа в память о человеке, так трогательно относившемся и к ее отцу, и к ее матери, царице Прасковье Федоровне, жившей после смерти своего мужа при доме Петра I в почете и уважении. Но если такие надежды и возникали у Нартова, то очень скоро он понял их тщетность. Анну Иоанновну окружали немцы, по меткому выражению историка Ключевского, «усевшиеся возле русского престола, как голодные кошки возле горшка с кашей».

Имея, по словам того же Ключевского, «злой и малообразованный ум с ожесточенной жаждой запоздалых удовольствий и развлечений», Анна Иоанновна и ее окружение постоянно и непрерывно истощали русскую казну.

Но не только «развлечениями» характерно время правления Анны Иоанновны. Она свирепо преследовала тех, кто осмеливался поднять голос против немецкого засилья, за честь русской науки, русского искусства, за русскую нацию. Достаточно вспомнить горестную судьбу бывшего не

когда кабинетминистром императрицы Артемия Петровича Волынского и архитектора Петра Михайловича Еропкина, которому Петербург обязан осуществлением трехлучевой планировки своего центра. 0§а были казнены в 1740 году за организацию и участие в заговоре против «бироновщины».

В начале 30х годов XVIII века бывшей придворной Токарне Петра I все же пришлось оставить Людские покои и переместиться почти на край тогдашнего города, в так называемый Итальянский дворец, находившийся на другом берегу Фонтанки, вдали от Летнего сада. Некогда Петр I подарил Екатерине большой участок земли на левом берегу Фонтанки. Первоначально на нем у самой воды выстроили небольшой деревянный дворец. В 20х годах на его месте был построен каменный, а несколько позднее его расширили. В этой перестройке принимал участие хорошо знавший Нартова архитектор Михаил Земцов. Во время недолгого царствования Петра II и в то время, когда Анна Иоанновна была еще в Москве (в Петербург двор переехал в 1733 году), Итальянский дворец был заброшен, и весьма возможно, что именно М. Земцов порекомендовал Нартову это удобное для Токарни помещение.

И Нартов продолжал работать в Итальянском дворце. В его «команде» появились еще два ученика, которые неотлучно были при нем до самой его смерти,— Михаил Семенов и Петр Ермолаев. Поскольку они действительно всегда и везде сопровождали Нартова, похоже, между ними сложились дружеские отношения.

Жизненные судьбы М. Семенова и П. Ермолаева очень схожи. Оба родились в 1713 году в Петербурге. Отцы обоих были приписаны к ведомству Канцелярии от строений. Петр Ермолаев был «каменщиков сын», а чем занимался отец М. Семенова — неизвестно. С детства они, как потом писали сами, были «по той же команде к разным архитектам отданы». Возможно, их обучение начиналось у Доменико Трезини и только потом они стали учениками Михайла Земцова. Это весьма вероятно: есть данные о том, что к Земцову от Трезини в 1727 году перешло шесть учеников. Обучение у М. Земцова, который был, как известно, прекрасным педагогом, проходило по определенной программе. В нее входили арифметика, геометрия, изучение архитектурных ордеров, умение самостоятельно разбираться в них и составлять архитектурные чертежи.

О том, что М. Семенов и П. Ермолаев обучались у М. Земцова, свидетельствуют они сами: «В прошлом 1731м году взяты мы, нижайшие ведомства Канцелярии от строения от Михаила Земцова учениками, по требованию бывшего тогда придворного механика, господина Нартова в собственную токарню... Императора Петра Великого». Близкое знакомство Нартова и Земцова дает основание предполагать, что, откликаясь на просьбу Нартова о передаче в его ведение двух учеников, Земцов отдал ему Семенова и Ермолаева, сообразуясь с характером предстоящей им работы и их собственным желанием. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что выбор был удачным и что в лице этих восемнадцатилетних юношей Нартов нашел верных помощников.

Значительно менее напряженно, чем раньше, но Токарня, или Лаборатория механических дел, продолжала работать вплоть до передачи ее в 1735 году в ведение Академии наук. Любопытно отметить: хотя в самой Академии наук с 1726 года работала своя Инструментальная палата, она обращалась с заказами в мастерскую Нартова. Очевидно, он пользовался авторитетом в научных кругах. Сохранилось «Доношение» Нартова от 25 августа 1732 года, в котором он пишет: «1732 году июля 1го дня Академия наук соблаговолила ко мне прислать просительное письмо, дабы я сделал махину для обсервации господина профессора Делилю. А вышеупомянутая махина ныне сделана и во Академию наук отдана. Того ради прошу Вас, дабы соблаговолили выдать денег пятьдесят рублев мастеровым людям за кузнечную работу и за припасы, которые употреблены на вышеупомянутую махину». Делались в Токарне для Академии наук и менее значительные работы. Очевидно, Нартов был заинтересован в сохранении или, точнее, упрочении связи с Академией наук.

И это понятно: надежд на сохранение и тем более расширение Токарни не было. Перспектива же перейти в штат академии вместе со своими мастерами казалась ему привлекательной: она сулила возможность работать рядом с крупными учеными, помогая им, тем самым самому стать полезным русской науке. Но и на этот раз судьбой Нартова распорядился не он сам, а те люди, «придворным механиком» которых он был.

В автобиографии Нартов пишет: «А в 1733 году, при жизни... императрицы Анны Иоанновны... пожалован я из механиков асессором и определен в присутствие на монетные дворы в Москву... и сверх означенной должности велено быть мне при литье Большого Успенского колокола».

Присвоение Нартову чина асессора, приравнивающее его к восьмому из четырнадцати классов Табели о рангах, утвержденной Петром I в 1722 году, ставило его в иное, более высокое социальное и служебное положение. Это весьма значительное в его жизни событие было, однако, омрачено вынужденным отъездом из Петербурга. Ему снова надлежало ехать в Москву, на Монетные дворы. И снова его лишали возможности осуществить дорогую его сердцу мечту — закончить Триумфальный столп. Он прощался с Петербургом, так сильно изменившимся на его глазах. Летний сад превратился в «довольный и великий сад, в котором множество всяких деревьев с разными плодами; при том изрядные аллеи и перспективы, по коим разставлены мраморные статуи, так же фонтаны мещущия воду, при том пещера, или грот, всякими заморскими раковинами убран». И Грот, и Галерея на круглых столбах, построенная из дерева на берегу Невы, напротив центральной аллеи Летнего сада, и Зала для славных торжествований — все это было возведено Михаилом Земцовым,

а Нартов был свидетелем тех празднеств, которые происходили в этом действительно великолепном саду.

Изменился и сам город. Покрылись камнем бастионы, или болверки, Петропавловской крепости. В 1727 году вокруг Адмиралтейства, в мастерских которого так часто бывал Нартов, началось строительство каменных «магазинов» (складов), оконченное через четыре года, а прежние мазанковые были уничтожены. На набережной Невы уже возвышались каменные палаты, улицы постепенно замащивались, повсюду устанавливались фонари, открыла двери для всех желающих Кунсткамера, был вырыт Кронштадтский канал, над проектом которого Нартов начал работать еще при Петре I...

Покидая Петербург, Нартову пришлось продать свой дом. Он был ему дорог: в него приходил Петр I, здесь родились его старшие сын Степан и две дочери — Анна и Пелагея, которые теперь уезжали с ним и его любимой женой Пелагеей Артемьевной.

Вместе с ними в Московскую монетную канцелярию были посланы и его «механических дел ученики» М. Семенов и П. Ермолаев. Впоследствии Нартов писал, что они «такожде посланы были со мной из Лаборатории... и были при мне всегда, как при науке, так и при всяких случившихся к работам при рисовании в чертежах безотлучно».

Чего ждали от Нартова, посылая его на Монетные дворы? Прежде всего увеличения прибыли государственной казне при любых переделах на монеты слитков из золота, серебра или меди. С технологическим процессом изготовления монет он был уже хорошо знаком. Здесь же ему предстояло переделать часть оборудования, усовершенствовать некоторые процессы в монетном производстве. Одним из изобретений Нартова стала «махина» для толчения неизбежного в то время при производстве монет своеобразного отхода, так называемого «монетного сора». Раньше собираемый вручную «сор» вручную же толкли в ступках. Работа эта была трудоемкой, выполняли ее на четырех ступках двенадцать человек. После вмешательства Нартова благодаря механизации этого процесса, для обслуживания тех же четырех ступ хватало двух человек. От этого получалась экономия на одном только жалованье. Но главное — намного уменьшился «угар», то есть потери драгоценного металла, который можно было вернуть в дело.

Будучи человеком деятельным, творческим и по широте охвата решаемых им задач поистине государственным, Нартов не мог довольствоваться решением только технологических вопросов, хотя этого, казалось бы, доставало для утверждения за ним репутации знатока монетного дела. Он заинтересованно и глубоко занимался всем кругом проблем, так или иначе связанных с монетным производством и метрологией.

Не мог Нартов равнодушно относиться и к фактам явных и скрытых злоупотреблений, которые становились возможными изза неточностей в весах и гирях на Монетных дворах. С прямотой истинного питомца «гнезда Петрова» боролся он с обстоятельствами, открывавшими путь хищениям. Противостоять им могла новая десятичная система мер и весов, предложенная Татищевым, в обдумывании которой, без сомнения, принимал участие и Нартов. Кроме того, в этом деле могло помочь и изготовление эталонов мер и весов. Нартов предполагал на основании исторических примеров изготовить образцы и, осуществив со всей тщательностью их в натуре, передать на хранение в Академию наук, предварительно, как предлагал Татищев, потребовав от нее «мнение как оныя весы и меры в пропорции и делении учреждены быть имеют, чтобы одно другим проверяться могло». Некоторые эталоны Нартову удалось изготовить позднее, когда он руководил Инструментальными мастерскими Академии наук.

Работая на Монетных дворах в Москве, Нартов не мог не общаться и с профессором механики И. Г. Лейтманом, приехавшим в Россию в 1726 году по приглашению Академии наук. 4 июня 1733 года был высочайше утвержден до*

клад графа М. Головкина о разделении Монетной конторы на две «экспедиции» и о назначении в нее асессором Андрея Нартова. А 12 июня в Москву также приехал Лейтман с приказанием быть «при сплавке серебра и переделе в монеты». Одновременное пребывание на Монетных дворах такого великолепного инженераизобретателя, каким был Нартов, и такого видного ученогоприборостроителя, как Лейтман, не могло не способствовать развитию у обоих новых идей. Лейтман сделал по заказу Монетной конторы большие весы, «которые с пудами и гирями». Нартов наверняка консультировался с Лейтманом по поводу эталонов мер длины, но, поскольку тот умер в 1736 году, об их совместной работе не осталось никаких документов.

Нартов прожил в Москве менее трех лет и вернулся в Петербург. Причин тому было несколько. И прежде всего, конечно, та, что Нартов закрыл пути возможных злоупотреблений. Это не могло нравиться тем, кто ранее пользовался ими, и послужило поводом для многочисленных жалоб на него всесильному царедворцу графу М. Г. Головкину, в ведении которого находилось монетное производство. И доносы повлекли за собой его раздражение вместо, казалось бы, естественной благодарности и неприязнь к Нартову, которую он ощущал на каждом шагу.

Кроме того, самому Нартову просто неинтересна была роль простого механика Монетных дворов. Налаженное им оборудование не нуждалось более в его постоянном внимании, а занимавшие его вопросы метрологии могли быть решены только в контакте с учеными Петербургской Академии наук.

Сыграло свою роль и то, что, преданный памяти Петра I, он не оставлял мысли завершить начатый им Триумфальный столп. А этого он не мог сделать без сконструированных им некогда «куриозных» токарных махин. Уезжая из Петербурга, он не только запер их в Итальянском дворце, но и опечатал. Однако опасения за сохранность оставленных станков не покидали его, и он намеревался перевести их в более безопасное место, каким не без основания считал Академию наук. Но для этого нужно было ехать в Петербург. И наконец, была еще одна важная причина, носившая сугубо личный характер. После смерти в Москве его первой жены Пелагеи Артемьевны Нартов женился вторично — на Александре Александровне Полозовой; Она была столбовой дворянкой, то есть ее род был записан в «столбцы» еще в XVI или XVII веках. Но знатное происхождение не помешало ей выйти замуж за Нартова, уже ожидая, впрочем, внебрачного ребенка К чести Нартова, нужно сказать, что он оказался терпимым и только «как возможно всяческими надежными словами увещал» и просил некоторое время до родов не выходить из дома, «но она сама себя огласила, почему нетерпимый себе стыд он на то принимал, паче же от того и скорбь к нему Нартову приключилась». Действительно, его достоинству был нанесен тяжелый удар, предопределивший все невзгоды его дальнейшей жизни, и его желание уехать скорее из Москвы можно понять.

Официально перевод Нартова в Петербург был разрешен в марте 1736 года. Но фактически он уехал несколько ранее. Об этом свидетельствует интересный документ. Уже в январе 1736 года в Академию наук от Нартова поступило «Доношение», в котором он писал, что «по осмотру моему в Итальянском доме, кои имеются за печатью махины и инструменты, все в целости, токмо во оных покоях в студеных описывать и чистить никак невозможно, а топить во оных покоях великое имеется опасение, понеже печи в них ветхи... И по мнению моему надлежит оные махины и инструменты, собрав и покласть в ящики, и перевесть, за моею печатью, в оную главную Академию наук». После чего он просил, чтобы Академия наук выделила помещение для всех перевозимых предметов и чтобы это было сделано «без замедления».

В тоне, которым пронизано «Доношение» Нартова, ощущаются те присущие ему чувства собственного достоинства и независимости, которые в дальнейшем способствовали взаимным уважительным отношениям между ним и М. В. Ломоносовым, сохранявшимися всю жизнь. Эти же черты характера Нартова были причиной открытой вражды с захватившим в то время управление Академией наук И. Д. Шумахером, который покровительствовал всему иностранному и чинил помехи нормальной работе русских ученых.

«УЧРЕДИТЬ академию НАУК... ПАЧЕ ДЛЯ СВОИХ ПОДДАННЫХ...»

По возвращении в Петербург Нартов был определен в «Лабораторию к механическим токарным махинам» Академии наук. «Под командой» у него находились ученики и мастеровые. Получив назначение в Лабораторию, Нартов понимал, что и двор и академия ожидали от него прежде всего окончания работы над Триумфальным столпом из слоновой кости.

С чем столкнулся Нартов в Академии наук после более чем двухлетнего отсутствия в Петербурге? При ней работали три мастерские, или, как их тогда называли, палаты: Оптическая («першпективных трубок и микрошкопиев»), которую после смерти И. Е. Беляева, первого мастера с момента открытия Оптической палаты в Академии наук, возглавил его сын И. И. Беляев. Второй палатой была Инструментальная, где после смерти старшего мастера И. И. Калмыкова его место занял П. О. Голынин, и третьей палатой была Слесарная. В деятельности академии существенное место занимали экспериментальные работы, для которых в этих палатах как по требованию академиков, так и по заказам двора и частных лиц изготавливались различные научные инструменты.

К этому времени в составе Академии наук уже существовала Академия художеств, «четырьмя художниками украшенная». В 48м параграфе поданного в Сенат в сентябре 1725 года Регламента Академии наук, который так и не был утвержден, говорилось, что в Академии художеств будут заниматься ученики, которые не могут рассчитывать на успехи в науках и способности которых склоняли их в сторону «других хитростей». И действительно, художники Л. Каравак, И.Э. Гриммель, скульптор К. Оснер, гравер А. Вортман преподавали в академии рисование, медальерное, гравировальное, камнерезное дело; резчикам и столярам преподавали ваяние. Конечно, этому перечню «художественных» дисциплин и специальностей далеко было до той программы, которую вынашивал Нартов, создавая свой проект Академии разных художеств.

Но за двенадцать лет многое переменилось, и прежде всего изменился сам Нартов. В 1736 году его занимали уже более серьезные задачи, чем развитие всего комплекса ремесел, хотя он не переставал уделять много внимания «инструментальному художеству» и созданию научных приборов. За эти годы он стал крупнейшим в государстве мег ханикомстанкостроителем, специалистом по холодной обработке металлов, организатором монетного производства. Изменились характер и масштабы его деятельности, но неизменными остались преданность петровским начинаниям, желание служить интересам русской науки «к высокой славе и пользе отечества своего».

Первым организационным действием Нартова в Академии наук стало объединение всех мастерских в единую Экспедицию лаборатории механических и инструментальных наук, чаще называемую Инструментальными мастерскими. Примитивное оборудование мастерских он вскоре сумел заменить первоклассными станками и инструментами. Но прежде всего Нартов потребовал улучшения быта работавших у него мастеровых. Уже в августе 1736 года он писал «Доношение», что «мастера и ученики имеют жительство при работе своей, в мастерских покоях». Указывая на то, что при этом помещения трудно сохранить в должном порядке, он предупреждал, что «небрежение в варении се

бе пищи» может привести к пожару, а кроме того, навести порядок в имеющихся инструментах «никак невозможно».

В первые годы работы Нартова в Академии наук у него в подчинении находилось 20—25 человек. С именами братьев Ивана и Андрея Беляевых и их ученика Матиаса Андрисона связаны успехи в области оптического производства. Самым высокооплачиваемым мастером был токарь Иван Леонтьев: его жалованье по тем временам было очень большим и составляло сто рублей в год. Андрей Коровин, Михаил Семенов и Петр Ермолаев, ближайшие ученики Нартова, переведенные в Академию наук из придворной Токарни в Итальянском дворце, получали сперва по 42 рубля и только после долгих хлопот им повысили оклад до 60 рублей. При Инструментальной палате были подмастерья и ученики: с 1731 года вместе с Иваном Калмыковым работал выдающийся мастер Петр Голынин; несколько позднее к Нартову пришли Исаак Качалов, Филипп Тирютин, после смерти Голынина ставший во главе инструментального дела. Он воспитал таких Мастеров, как Николай Чижов, Петр Кесарев, Андрей Колотилин. Кроме них в Лаборатории работали слесарь Григорий Кондарацкий, Андрей Поляков, Александр Овсянников. При инструментальном деле также находились еще Михаил и Афанасий Кошкаровы, Михаил Яковлев, Василий Иванов, Семен Суворов. В штат Инструментальной палаты был придан и в будущем известный рисовальщик и гравер Михаил Махаев.

Желающих работать у Нартова находилось немало. Мастеровых привлекали и дело, и авторитет Нартова. Кроме того, жалованье в Инструментальной палате значительно превышало заработок в других местах. Этим можно объяснить и возникновение в русском приборостроении потомственных династий не только в XVIII, но и в XIX веке. Так, в конце 1730х годов к Нартову пришли сыновья слесаря Григория Кондарацкого — Петр и Семен, сыновья

Ивана Леонтьева и Андрея Коровина — оба Василии. Сначала их приняли на испытательный срок, чтобы определить их способности и прилежание, положив жалованье в 4 рубля.

Но не все работавшие у Нартова мастеровые стали первоклассными «художниками» своего дела. И тем не менее Петр Голынин, Филипп Тирютин, Исаак Качалов, Петр Кесарев, Николай Чижов стали гордостью русского инструментального искусства и во многом своими приборами и инструментами способствовали успехам науки и развитию многих отраслей промышленности.

Деятельность Экспедиции лаборатории механических и инструментальных наук была чрезвычайно разнообразной. Так, за 1739—1741 годы в Оптической палате по инвенции профессора Делиля для «лучшего и основательного исследования соляных заводов с Украины» мастера Беляевы изготовили четыре малых и два больших барометра. По требованию профессора Рихмана «против посланного образца» они же сделали несколько стеклянных реторт. По заказу профессора Крафта были отделаны машины для «усмотрения погоды», кроме того, деревянные точеные круги, шар и несколько цилиндров, используемые им на лекциях по физике.

За помощью в Инструментальные мастерские обращались не только профессора, но и различные подразделения академии. По заказу типографии, например, Нартову надлежало сделать один «печатный стан» для печатания гравюр. Как в то время практиковалось, он изготовил модель, по которой на Сестрорецких казенных заводах изготовили настоящий печатный станок «самым добрым мастерством из самого же доброго сибирского мягкого железа». За исполнением этого заказа на заводе «безотлучно» следил Иван Леонтьев. Выполнялись и другие заказы академии, особенно много их поступало от руководителя рисовальной палаты И.Э. Гриммеля и учителей академической Гимназии.

В соответствии с общей практической направленностью всех реформ Петра I одним из пунктов проекта Академии наук предписывалось помогать мануфактурам и вольным художествам в исправлении нужных им инструментов. И мастерские под руководством Нартова изготовляли и ремонтировали всевозможные предметы для многих предприятий и частных лиц. Но больше всего заказов в эти годы поступало с сибирских заводов. Обращались в Экспедицию и Канцелярия Главной артиллерии и фортификации, Канцелярия Академии наук и другие. Для геодезических работ изготовлялись астролябии, угломеры, чертежные инструменты, необходимые не только для различных производств, но и для организованных Татищевым в Сибири общеобразовательных «цифирных», а также «знаменовальных», или «рисовальных», школ.

Для флота требовались компасы и иглы для них, зрительные трубки — их делали в Оптической палате. В частности, был заказ Фортификационной конторы «для усмотру приходящих в Ревель кораблей и протчих судов». Очевидно, они оказались лучше тех, которые изготовлялись в инструментальной мастерской Адмиралтейства. Об этом можно судить по тому, что видные чиновники предпочитали обращаться именно в ведомство Нартова. Отдавал чинить сюда свои инструменты генералмайор Апраксин. Для самого В. Н. Татищева Петр Голынин сделал в 1741 году универсальные часы, графу М. Г. Головкину, герцогу брауншвейгскому, тайному советнику Неплюеву за эти годы были сделаны солнечные часы, печатный станок, починены коляски. Но и совсем не «именитые» люди заказывали инструментальной мастерской солнечные часы, инструменты для черчения, водоподъемные машины.

Постоянно обращался к Нартову и двор. Мастера делали для всевозможных иллюминаций и празднеств фонари, строили для дворцовых резиденций всевозможные «махины». Степан Яковлев, например, был послан в Петергоф «к делу мельниц», то есть налаживать машины с водяным приводом для шлифования камней. Модели машин изготовлялись в мастерских. И это уже не говоря о постоянных мелких поручениях Анны Иоанновны по припанванию серебряных носиков и починке ручек и шишечек у всевозможных чайников и кофейников.

Все заказы шли к А. К. Нартову через Канцелярию Академии наук, во главе которой стоял И.Д. Шумахер. За двадцать лет работы Нартова в Академии наук многократно менялись ее президенты. После Л. Л. Блюментроста был Г.ККайзерлинг, потом И.А. Корф, К. фон Бреверн, КГ. Разумовский. Президенты менялись, а истинным правителем оставался Шумахер — злой гений русской науки.

Он приехал в Россию в 1714 году двадцатичетырехлетним магистром искусств, получившим эго звание в Страсбургском университете, и стал исполнять должность «библиотекаря и надсмотрителя редкостей и натуралиев», составивших ядро будущей Библиотеки Академии наук и Кунсткамеры. Человек энергичный, предприимчивый, но тщеславный, Шумахер был затем определен на должность секретаря академии и «надсмотрителя» Кунсткамеры „и вскоре подчинил себе весь академический аппарат. 6н встал во главе образованной по его воле академической Канцелярии. Создаваемая как технический орган, она вскоре узурпировала административную власть над всеми подразделениями и направлениями деятельности академии, включая и самое главное — ее научную и педагогическую работу. Это был не только акт бюрократизации науки. Шумахер фактически передал власть в академии иноземцам, в основном немецким ученым, нисколько не беспокоясь о будущем русской науки.

Всеми имеющимися в его распоряжении средствами Шумахер стремился досадить Нартову, справедливо опасаясь его неприязни. Он сразу разгадал в Нартове человека, способного противопоставить его властолюбию и стремлению ущемить роль русских людей в развитии отечественной науки свою приверженность основной цели академии,

сформулированной еще Петром I. В третьем параграфе «Проекта положения об учреждении Академии наук и художеств» сказано: «...такое здание (учреждение.— М. Г.) учинить, чрез которое бы не токмо слава сего государства для размножения наук в нынешнем временем распространилась, но и чрез обучение и розпложение оных польза в народе впредь была».

Нартов постоянно ощущал неприязненное отношение Шумахера, которое проявлялось от пренебрежительного обращения во всех бумагах на «ты» до задержки Нартову и его мастеровым выплаты жалованья. Стремясь унизить Нартова, он даже не упомянул ни его самого, ни работающих с ним мастеров в книге «Палаты Санктпетербургской императорской Академии наук, ее Библиотеки и Кунсткамеры с кратким показанием всех находящихся в них художественных и натуральных вещей, сочиненное для охотников, оныя вещи смотреть желающих». Подготовленная к изданию Шумахером, роскошно изданная книга вышла в свет в 1741 году.

Но и Нартов не скрывал своего отрицательного отношения к Шумахеру, поскольку не мог мириться с тем, например, что русских детей в Гимназии учили иноземцы, не говорившие порусски, а за все время работы академии ни один русский человек не был подготовлен к тому, чтобы претендовать на звание академика. Нартов целиком был на стороне тех академических «низов», а ими являлись русские переводчики, служащие, мастера, которые были подавлены привилегированным положением иностранцев в академии, и не стеснялся говорить об этом. С момента своего приезда в Петербург летом 1741 года к этой группе примкнул и М. В. Ломоносов.

Кроме руководства объединенными в Экспедицию мастерскими Нартов участвовал в экспертизах самых разнообразных изобретений в области механики, предлагаемых на оценку академии. Его имя постоянно встречается в документах рядом с именами Эйлера, Крафта, Винсгейма и других видных ученых — математиков, физиков и даже астрономов.

Экспертизы касались самых разнообразных предметов: новых таможенных весов, молотильной машины, модели Хитрова для поднятия Царьколокола. Эту модель Нартов осматривал, очевидно, с особенным интересом. Уезжая в Москву летом 1733 года, он знал, что ему предстоит не только работа на Монетных дворах. Он также должен был участвовать в литье Большого Успенского колокола. Свое название колокол получил благодаря внушительным размерам: его вес — 200 тонн, высота — б метров, диаметр — 6,6 метра. Он был отлит известным русским литейщиком Андреем Чоховым в 1599 году и подвешен в Филаретовой звоннице, выстроенной рядом с колокольней Ивана Великого в Московском Кремле.

Однако время не пощадило Царьколокол. Он неоднократно падал и разбивался. Последний раз это случилось в 1701 году, и только спустя тридцать лет императрица Анна Иоанновна повелела: «Тот колокол перелить с дополнением, что б в нем в отделке было 10 000 пудов». Литье нового, уникального колокола, подобного которому не было во всем мире, поручили артиллерийского ведомства колокольному мастеру Ивану Моторину, работавшему со своим сыном Михаилом. Но и на этот раз его не удалось поднять, о чем, кстати, предупреждала Академия наук, куда И. Моторин в 1732 году отправил для экспертизы свой проект.

Об участии Нартова в этих работах можно узнать из написанного им в 1736 году отзыва на предложенный Хитровым проект подъемных механизмов для Царьколокола. «А модель Хитрову, привезенную из Москвы, для поднятия Успенского колокола я не признаю удобну, и в ней не согласуюсь...» Свои замечания он прерывает рассказом о том, что им самим было сделано во время его пребывания в Москве.

Несколько выдержек из этого текста могут осветить характер его участия в этом деле. «Прошлого 733го года поведено мне учинить для поднятия большого Успенского колокола проект, по которому указу немедленно и сочинил». Далее следует, что Нартов, осмотрев с «бывшим в Москве архитектором Мордвиновым старую колокольню в тех местах, где был старый Успенский колокол... в Кабинет сообщил... что оное строение к поднятию нынешнего Успенского колокола явилось не удобным, потому что разселося». Оказывается, И. Моторин был предупрежден об опасности подъема кожуха из ямы его способом не только комиссией Академии наук, но и Нартовым: «Мастер колокольный Моторин, сделал приуготовление для поднятия кожуха, на что я ему советовал, что оная сделанная махина поднять кожуха не может. И как все то приуготовление было сделано, то стали поднимать тот кожух... не осмотря тяжесть кожуха; почему случилося, что положенные крепости вверху, которые были толщиною бревна в диаметре по аршину переломились...»

В результате осмотра старой колокольни Нартов не только признал ее не годной, но сочинил проект, по которому ясно было, что «на новопостроенную, от меня изысканную, колокольню тот колокол поднять без вреда и великого иждивения... возможно, понеже положил я всякия механическия предосторожности, которые Ея Императорским Величеством и Ея Величества Кабинета министрам предложены и явились весьма потребны».

Однако до того, как поднимать колокол на «изысканную» Нартовым колокольню, нужно было поднять кожух, и это было сделано Нартовым до его отъезда в Петербург. Вот что он писал об этом: «По должности моей, видя я такое несчастие (неудачу Моторина.— М. Г.), приложил попечение: сочинил для поднятия того кожуха проект, который объявил... Семену Андреевичу Салтыкову да... Григорию Петровичу Чернышеву. И тот мой проект ими принят... и велено с того проекта сделать модель... и по ней... тот кожух благополучно и поднят. А тяжести в нем было... более семи тысяч пудов». Таким образом, можно сказать, что участие Нартова в поднятии кожуха было решающим.

Но Нартова в Академии наук привлекали не только к экспертизам, но и к участию в освидетельствовании мастеров. Сохранились документы о том, что в 1739 году профессора Эйлер, Крафт и механики Брункер и Нартов присвоили звание мастера бывшему подмастерью Адмиралтействколлегии Андрею Мартынову.

Все это свидетельствует не только о признании практических и теоретических знаний Нартова крупнейшими учеными, но и о популярности Инструментальных мастерских академии. Даже с далекого Урала управляющий там местными казенными заводами В. Н. Татищев прислал Нартову двух учеников — Терентия Кочкина и Давыда Козицына. Ссылаясь на то, что на заводах некому не только изготовлять, но и ремонтировать присылаемые туда маркшейдерские и математические инструменты, он просил, «чтобы впредь в том при заводах оскудения не было», принять в Академию наук двух школьников «из геометрической науки» и «в показанной науке обучить». В конце 1737 года в ответе на запрос об их успехах в Канцелярию Главного правления сибирских и казанских заводов Нартов писал, что уральцы «против академических инструментальных учеников равное искусство имеют». Такого высокого мастерства они достигли за три года.

Руководство и налаживание работы всех мастерских Академии наук отнимали у Нартова много времени, но тем не менее он не мог и не хотел ограничиваться ролью администратора и эксперта. То он представлял академическому руководству сделанный им ранее «пресс для печатания табакерок или коробок» в академической типографии, то создавал машину для правильной торговли «хлебным вином или водкой» или конструировал пожарный насос «для всенародной пользы, который воду подымает на верх на 23 фута».

Талант Нартова-изобретателя между тем мужал, и вскоре он сделал действительно выдающиеся изобретения.

В 1738 году он сконструировал станок, принципиальное решение которого на несколько десятилетий предвосхитило нечто подобное в европейской технической практике. Это был токарновинторезный станок для изготовления крупных многозаходных винтов с прямоугольной нарезкой, «которые приуготовляют к различным машинам и слесарным инструментам» Станок имел механизированный суппорт и набор сменных зубчатых колес — принципиальное новшество, используемое в станкостроении и до наших дней. Этот факт доказывает ошибочность укоренившегося суждения о том, что такую конструкцию первым якобы разработал Генри Модели, известный английский станкостроитель. Между тем он родился только в 1771 году, то есть спустя 33 года после того, как Нартов заявил о своем изобретении.