|

|

#1 (ссылка) | |

|

Наивный романтик.

Регистрация: 14.02.2012

Адрес: Karelia

Возраст: 65

Сообщений: 3,479

Поблагодарил: 1970 раз(а)

Поблагодарили 4630 раз(а)

Фотоальбомы:

0

Загрузки: 11

Закачек: 0

Репутация: 1340

|

Тема: Исчезнувшие и заброшенные железные дороги

Бодайбинская железная дорога

Из Википедии: Цитата:

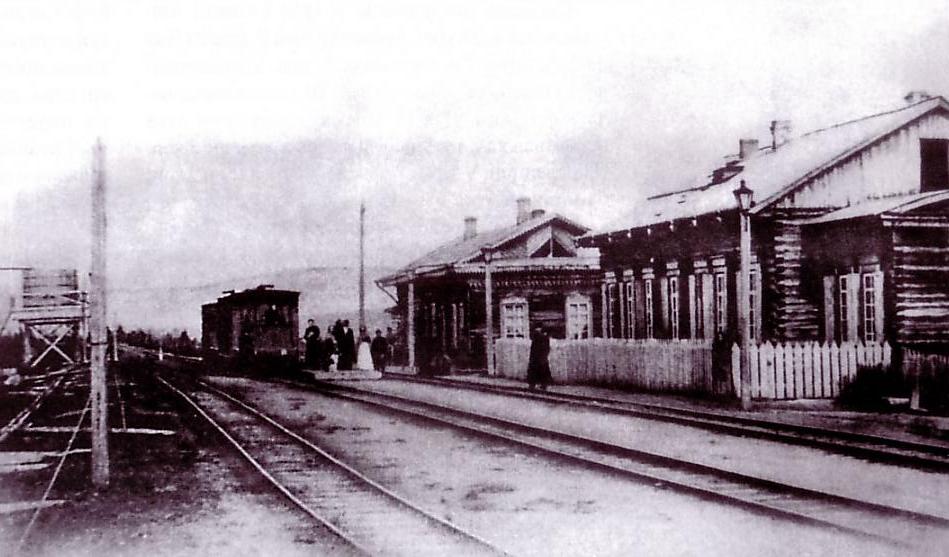

Бодайб́инская узкоколейная железная дорога на протяжении более чем полувека являлась главным видом транспорта на территории Бодайбинского золоторудного района. Главная линия узкоколейной железной дороги на момент революции 1917 года пролегала по направлению Бодайбо — Весенняя, в долине реки Бодайбо. По неподтверждённым данным, позднее она была продлена до посёлка Кропоткин (историческое название Тихоно-Задонский). От главной линии имелись ответвления к многочисленным приискам. Ширина колеи первоначально составляла 914 мм. Активное освоение территории, расположенной между реками Лена и Витим, началось в 1850-е годы благодаря наличию здесь богатейших месторождений золота. Несмотря на отдалённость территории от крупных городов и суровый климат, здесь возникло много населённых пунктов. К концу XIX века територия Ленского горного округа, центром которого являлся посёлок Бодайбо, выглядела «островом» обжитой и освоенной территории, окружённой бескрайними незаселёнными просторами. Связь Ленского горного округа с внешним миром осуществлялась по рекам Лена и Витим в период короткой навигации.  Бодайбинская узкоколейная железная дорога на карте железных дорог России, изданной до 1917 года. Бодайбинская узкоколейная железная дорога по выполнявшейся ей функциям была близка к железной дороге общего пользования. На узкоколейной железной дороге перевозились различные грузы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности приисковых посёлков, было развито пассажирское движение. Бодайбинская узкоколейная железная дорога была частично электрифицирована. Она стала одной из первых электрифицированных узкоколейных железных дорог России. Электрифицированный участок находился вблизи Надеждинского прииска, на нём работал как минимум один электровоз иностранного производства. Широко известна лишь одна фотография электровоза (она размещена в книге «Бодайбинская железная дорога» и на многих веб-сайтах). Данная фотография была сделана в 1911 году на Надеждинском прииске. Электрифицированный участок был открыт приблизительно в 1900 году. Электроэнергия для его работы вырабатавалась на одной из первых в России гидроэлектростанций, которая была построена на реке Ныгри, у посёлка Тихоно-Задонского прииска (нынешний посёлок Кропоткин). По состоянию на 1 января 1917 года, на главном ходу Бодайбинской узкоколейной железной дороги существовали следующие станции (расстояние указано в вёрстах от станции Бодайбо, информация из книги С. Гузенкова «Бодайбинская железная дорога»): Бодайбо (0), Перевальная (10,5), Стрелка (Михайло-Архангельская) (15), Кяхтинская (20,5), Тетеринская (25), Ежовка (33), Утёсистая (36), Васильевская (45), Пророко-Ильинская (53), Троновская (56,5), Александровская (61), Надеждинская (63,5), Феодосьевская (67), Наклонная (68,3), Весенняя (73). Протяжённость Бодайбинской узкоколейной железной дороги, с учётом ветвей, к 1917 году составляла не менее 130 километров, из них главная линия Бодайбо — Весенняя составляла 81 километр (73 версты).  Вокзал на станции Бодайбо. Ориентировочно 1900-е годы.  Станция Пророко-Ильинская. Ориентировочно 1900-е годы. В послереволюционное время узкоколейная железная дорога продолжала развиваться, однако достоверными сведениями о строительстве линий и поступлениях подвижного состава автор не располагает. По неподтверждённым данным, главная линия была продлена через перевал из долины реки Бодайбо в долину реки Вача (район посёлка Кропоткин, бывший Тихоно-Задонский), и её протяжённость превысила 120 километров. Узкоколейная железная дорога была реконструирована, ширина колеи была изменена с 914 мм на 750 мм. Дата реконструкции неизвестна. Среди поступавшего на узкоколейную железную дорогу подвижного состава — паровозы Гр, построенные в послевоенное время в Германии. В 1967 году по решению, принятому в Министерстве цветной металлургии, к которому относился трест «Лензолото» (владелец узкоколейной железной дороги), в Бодайбинском золоторудном регионе было решено использовать исключительно автомобильный транспорт. Узкоколейная железная дорога подлежала полному уничтожению как нерентабельная. Жители приисковых посёлков Бодайбинского района в подавляющем большинстве считали это решение крайне ошибочным и вредительским. Уничтожение узкоколейной железной дороги ухудшило условия жизни, так как единственным видом транспорта на приисках стала разбитая и пыльная автомобильная «грунтовка» (асфальта здесь не было и нет). Практически весь подвижной состав был вывезен в качестве металлолома. Паровоз Гр-352 был установлен в Бодайбо на вечную стоянку. Небольшой участок узкоколейной железной дороги на территории речного порта в городе Бодайбо (менее 1 процента от прежней протяжённости дороги) был сохранён. Скорее всего, на нём выполнялись перевозки между причалами и портовыми складами. Дальнейшая история узкоколейной железной дороги в наибольшей степени загадочна. Предположительно, на территории речного порта узкоколейная железная дорога действовала до конца 1990-х годов. Не исключается минимальная вероятность того, что узкоколейная железная дорога на территории порта в Бодайбо не разобрана и продолжает работать.   Тепловоз ТУ6А в Бодайбо. 2005 год. |

|

|

|

Цитировать 0 |

| Комментариев к сообщению: 1 (нажмите, чтобы увидеть) Нажмите здесь, чтобы написать комментарий к этому сообщению |

| Поблагодарили: |

Данный пост получил благодарности от пользователей

|

|

|

#2 (ссылка) |

|

Наивный романтик.

Автор темы Регистрация: 14.02.2012

Адрес: Karelia

Возраст: 65

Сообщений: 3,479

Поблагодарил: 1970 раз(а)

Поблагодарили 4630 раз(а)

Фотоальбомы:

0

Загрузки: 11

Закачек: 0

Репутация: 1340

|

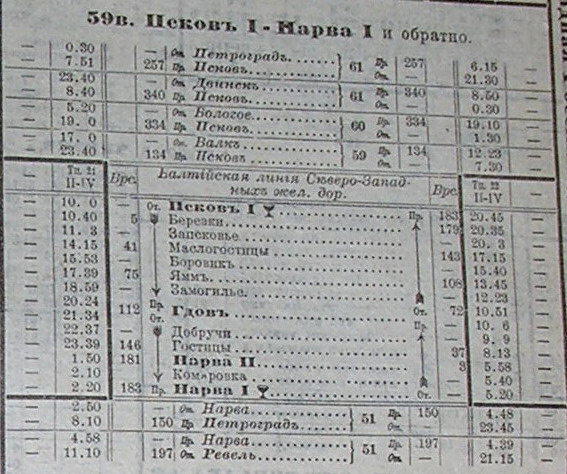

Железнодорожная линия Псков — Нарва

История До 1915 года предпосылок к строительству железной дороги, связывающей Псков и Нарву не было. С началом Первой мировой войны для защиты Петрограда и проведения военных операций на северном направлении был образован Северный фронт. Для нужд армии а также для улучшения маневрирования войсками понадобилось строительство железнодорожных линий Полоцк-Идрица-Опочка-Псков и Псков-Гдов-Нарва, которые вместе образовывали крупную рокадную дорогу. Строительство началось в 1915 году, работы проводились под руководством инженера Н. Новокуинского. По его просьбе начальником инженерных сооружений Северного фронта на строительство было прикомандировано 300 военнослужащих. Строительство велось с двух сторон: от Пскова и от Нарвы с производительностью 2 версты (2,132 км) в день. Смычка состоялась 15 февраля 1916 года, а с 1 апреля по линии начали курсировать поезда. На дороге насчитывалось 60 охраняемых и 116 неохраняемых переездов, 11 казарм и 19 полуказарм. На станции Гдов имелось паровозное депо на три стойла. На линии работали 25 дорожных мастеров, 139 стрелочников, 149 барьерных сторожей, 179 дорожных обходных сторожей. В 1917 году было открыто регулярное пассажирское движение по маршруту Псков — Нарва. После Октябрьской революции Эстония провозгласила независимость и в 1918 году участок Поля — Нарва оказался разделённым государственной границей, железнодорожное сообщение на этом участке прекратилось. Лишь первое время через пограничный переход на станции Нарва-II проходили составы с оптантами, поток которых был вызван изменением границ и образованием нового государства. Участок Поля — Комаровка (ныне Ивангород-Нарвский) за ненадобностью был разобран. Некогда транзитная дорога стала тупиковой, конечной станцией которой был разъезд № 9. До 1922 года поезда шли через станцию Берёзки, где им приходилось останавливаться, чтобы изменить направление движения и следовать дальше. В период Гражданской войны был построен прямой выход со станции Псков (ныне Псков-Пассажирский) в сторону станции Запсковье. В 1932 году начал строиться город Сланцы. На месте бывшего разъезда № 9 в 1934 году появилась станция Сланцы-Товарные. В 1940 году была открыта ветка Веймарн — Сланцы, которая связывала Сланцы и бывшую нарвскую дорогу с Ленинградом.  В июле 1941 года железная дорога на всём протяжении оказалась в руках Вермахта. В течение первого года войны гитлеровцы использовали трофейный подвижной состав для доставки грузов стратегического назначения, необходимых группе армий «Север» в районе Ленинграда. Для этих целей им пришлось восстановить участок Гдов — Веймарн. Весной 1942 года линия была перешита на европейскую колею (1435 мм). В годы оккупации на дороге активно велась диверсионно-подрывная деятельность Красных партизан. В 1944 году при отступлении немецких войск дорога была полностью уничтожена. После войны участок Гдов — Сланцы был восстановлен. По нему стал курсировать поезд Гдов-Ленинград. Участок Псков — Гдов не был внесён в список железных дорог, подлежавших первоочередному восстановлению, хотя планы по его восстановлению были. Сроки начала работ постоянно переносились под разными предлогами, а вскоре про них и вовсе забыли. В 1975 году в связи с развитием промышленного района на северо-восточной окраине Пскова была построена станция Промышленная и большое количество подъездных путей на месте бывшей станции Запсковье нарвской железной дороги. Северо-восточный промышленный узел заканчивается близ деревни Панино, за ней железнодорожные пути постепенно уходят в землю. С 2009 года по маршруту Гдов-Санкт-Петербург стал курсировать дизель-электропоезд ДТ1, который заменил на этом маршруте межобластную «кукушку». 28 октября 2012 года в связи с нерентабельностью маршрут поезда был сокращён, теперь он идёт только до станции Сланцы, а участок Гдов — Сланцы фактически стал заброшен. Кроме того, 1 января 2013 года вступило в силу распоряжение ОАО «РЖД», согласно которому не допускается следование пригородных поездов с общим маршрутом беспересадочного сообщения свыше 200 км. Протяжённость маршрута Санкт-Петербург — Гдов составляет 223 км, поэтому транспортное обслуживание населения на указанном маршруте должно осуществляться пассажирскими поездами дальнего следования. Таким образом, надежды на возобновление движения поездов на участке Гдов — Сланцы пока нет[4]. В настоящее время участок Гдов — Сланцы не функционирует. Персонал станции Гдов сокращён, сама станция закрыта. В апреле 2015 года неизвестными, вероятно, с целью продажи рельсов на металлолом несанкционированно было демонтировано порядка 6 км железнодорожного полотна. Наследие Несмотря на то, что участок Псков — Гдов был уничтожен ещё в 1944 году, следы существования железной дороги можно найти и сейчас. При движении в сторону Гдова от станции Запсковье (Промышленная) некоторое время можно видеть частично сохранившийся, заросший бурьяном путь. Практически на всём протяжении дороги усматривается железнодорожная насыпь. До наших дней сохранились фундаменты некоторых зданий, относящихся к железной дороге, а также частично платформы, местами можно увидеть пикеты.  Остатки железнодорожного пути на бывшем перегоне Запсковье-Ваулино. Перспективы развития Восстановление железной дороги Псков — Гдов обсуждалось не раз. Первые предложения поступили в политбюро сразу после войны, однако они были отвергнуты «ввиду недостатка материалов верхнего строения пути». К вопросу о строительстве железной дороги до Гдова возвращались и в новой России. Так, в 2004 году была разработана Концепция социально-экономического развития Псковской области на десять лет вперед. В ней основное внимание было уделено развитию транспорта, главным образом, железнодорожного. В документе предлагалось строительство электрифицированной железнодорожной линии, соединяющей Псков с Гдовом и электрификация участка Гдов — Сланцы — Веймарн, однако отсутствие инвестора не позволило приступить к реализации этого проекта. Обсуждался межрегиональный проект по созданию транспортно-логистического коридора «Псков — Гдов — Сланцы — Усть-Луга» со строительством подъездных железнодорожных путей к портовым комплексам «Псков» и «Сторожинец». В 2011 году руководство «РЖД» и Октябрьской железной дороги заявило о том, что отдельных планов по развитию сети железных дорог в Псковской области нет, а строительство ветки Псков — Гдов, в настоящее время, экономически невыгодно и до 2030 года этот вопрос поднимать не стоит. Восстановить участок Сланцы — Нарва по тому же маршруту сейчас не представляется возможным, так как после строительства Нарвской ГЭС в 1955 году местность, по которой шла дорога, оказалась затопленной водами Нарвского водохранилища.  http://pskovrail.ru/novosti/istoriia...ov_polozk.html http://infojd.ru/12/vgdov.html |

|

|

Цитировать 0 |

| Поблагодарили: |

Данный пост получил благодарности от пользователей

|

|

|

#3 (ссылка) |

|

Наивный романтик.

Автор темы Регистрация: 14.02.2012

Адрес: Karelia

Возраст: 65

Сообщений: 3,479

Поблагодарил: 1970 раз(а)

Поблагодарили 4630 раз(а)

Фотоальбомы:

0

Загрузки: 11

Закачек: 0

Репутация: 1340

|

Оборская железная дорога

Оборская железная дорога — единственная на Дальнем Востоке России «ведомственная» железная дорога широкой колеи (1520 мм). Находится на территории Хабаровского края. Владелец Оборской железной дороги до недавнего времени - Ситинская транспортная компания. Управление железной дороги и главное локомотивное депо находится в селе Обор. Начальный пункт Оборской железной дороги - станция Кругликово на главном ходу Транссиба, конечный пункт - станция Сукпай. Протяжённость линии Кругликово — Сукпай составляет 158 километров. Ранее на Оборской железной дороге действовали значительные по протяжённости «боковые» ветви — Орочёнская (41 километр), Сидима — Немпту, посёлок Мухен (12 километров), и некоторые другие. Пассажирское движение по маршрутам Кругликово — Немпту и Кругликово - Сукпай было отменено в 1993 году. До 2009 года существовало грузовое движение (перевозка леса). С 2009 года Оборская железная дорога не действует.  Ст.Кругликово. Отсюда начиналась Оборская ж.д  Мост через ручей Безымянный на 66-м километре перегона Дурмин — Сидима. Ориентировочно 2008 год.  Переезд на трассе Хабаровск-Владивосток. Как видно, дорога разобрана полностью. Осталось заасфальтировать переезд - и следов не останется.  Останки Оборского депо. http://jumperbot.livejournal.com/12829.html http://infojd.ru/29/obor.html |

|

|

Цитировать 0 |

| Поблагодарили: |

Данный пост получил благодарности от пользователей

|

|

|

#4 (ссылка) |

|

Наивный романтик.

Автор темы Регистрация: 14.02.2012

Адрес: Karelia

Возраст: 65

Сообщений: 3,479

Поблагодарил: 1970 раз(а)

Поблагодарили 4630 раз(а)

Фотоальбомы:

0

Загрузки: 11

Закачек: 0

Репутация: 1340

|

Ж.д. ветка Панки - Дзержинская.

Свою известность эта ЖД ветка приобрела за счет пригородного пассажирского движения. Возможно когда-то курсировали поезда на паровой тяге, а на станциях были построены деревянные павильоны. Последнее "рождение" ветка увидела уже после войны, приблизительно в период с 1951 по 1953 гг. Линию электрифицировали, а на станциях были сооружены высокие пассажирские платформы и кирпичные пассажирские здания, характерные для сталинской эпохи. Вероятнее всего, именно в годы электрификации и появился участок железной дороги, соединяющий станцию Мальчики со станцией Панки Казанского направления МЖД. Так в расписаниях электропоездов Подмосковья появилась электричка Панки – Дзержинская. Ветка берёт своё начало от станции Панки и включает в себя ещё три станции - Мальчики, Яничкино, Дзержинская. Пассажирские платформы были рассчитаны на прием довольно коротких электропоездов, этим подтверждалось, что прямых рейсов из Москвы не было. С учетом периода строительства пассажирской инфраструктуры, расчет мог быть сделан на секционирование поездов. Например, можно было отправить шестивагонный поезд типа СР3 с Казанского вокзала до станции «Панки», откуда первые три вагона отправились бы дальше в сторону Рязани, а остальные – в Дзержинский. Так или иначе, появившиеся в конце 1950-х годов ещё тогда новые электропоезда ЭР2 поставили жирный крест на этой идее (так как конструктивно их было нельзя расцепить). Пригородное пассажирское движение просуществовало на ветке до конца 1990-х годов, приблизительно до 1997 г. Полтора последние десятилетия здесь работали четырехвагонные "кругляки" ЭР2 депо ТЧ-7 Раменское, которые в промежутках между нечастыми рейсами отстаивались прямо у платформ конечных остановок. Есть слухи, что работа на этом коротком поезде и короткой линии в депо не пользовалась уважением, считалась своего рода "халявой". Пассажиропоток, даже несмотря на большие интервалы движения, был крайне небольшим. Платформа «Дзержинская» вдобавок была расположена довольно неудачно, находясь в тесном кольце промзон. Железнодорожный транспорт заметно проигрывал в удобстве автобусному. Этой же платформе впервые на всей ветке не повезло: предположительно в начале 1980-х годов она была ликвидирована вместе с пассажирским павильоном. Взамен на новом месте, уже восточнее Советской улицы, была наспех сооружена новая версия платформы, по воспоминаниям старожилов, даже не имеющая помещения кассы. Невысокий спрос на пассажирское сообщение по данному направлению, а также довольно затратное содержание контактной сети и устройств сигнализации послужили причиной того, что в конце 1990-х годов движение электричек до Дзержинского отменили. Как и водится в подобных случаях, рекордными темпами было демонтировано все "ненужное", начиная с соединительной ветки от станции Панки до станции Мальчики и заканчивая специальными путями, проложенными кое-где для прохода электропоездов. Эта же участь постигла и инфраструктуру контактной сети: контактный провод был снят, а многие металлические опоры демонтированы. Исключением стал лишь участок между станциями Люберцы-2 (ответвление от Люберец-1) и Яничкино, где большая часть контактной подвески была сохранена и даже впоследствии реконструирована для движения грузовых электровозов.

|

|

|

Цитировать 0 |

|

|

#5 (ссылка) |

|

Наивный романтик.

Автор темы Регистрация: 14.02.2012

Адрес: Karelia

Возраст: 65

Сообщений: 3,479

Поблагодарил: 1970 раз(а)

Поблагодарили 4630 раз(а)

Фотоальбомы:

0

Загрузки: 11

Закачек: 0

Репутация: 1340

|

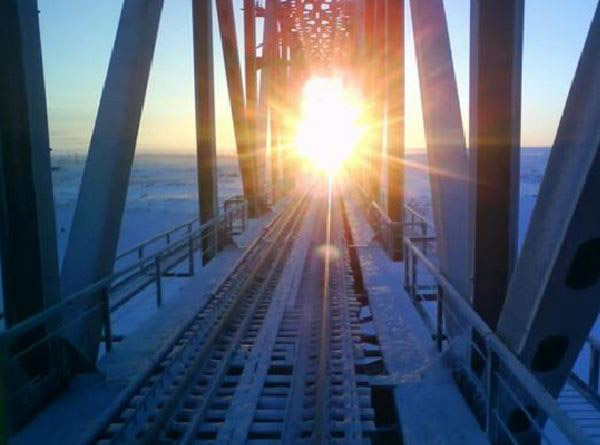

1 июня на Ямале закрыли часть железнодорожной линии Новый Уренгой – Ямбург, которая эксплуатировалась с 80-х годов и называлась в народе «дорогой жизни». Ветка была построена под нужды «Газпрома» после того, как было принято решение обустраивать и эксплуатировать вахтовым методом богатейшее запасами газа Ямбургское месторождение. Власти округа сожалеют о появлении еще одного ЖД-кладбища в то время, когда округ нуждается в инфраструктуре, но ничего сделать не могут – дорога частная, решение за «Газпромом». Эксперты же считают, что «Газпром» поступает в своих традициях – освоить колоссальные деньги на стройке, а потом избавиться от балласта.

Движение поездов на участке от 12-го километра (станция Еваяха) до станции Ямбург (это приблизительно 220 километров) остановлено на неопределенный срок. Участок Новый Уренгой – Еваяха остается в эксплуатации.  Причиной остановки в уренгойской «дочке» «Газпрома» называют техническое состояние линии, которое, по их мнению, может привести к авариям и ЧП. Она работает в режиме временной эксплуатации еще с 1986 года. Другой причиной газовики называют прекращение финансирования со стороны структур «Газпрома» на достройку, ремонт и содержание. «Регулярного движения по этой ветке все равно нет», – говорят в компании. Ветка на Ямбург является тупиковой – она отходит от основной через несколько километров после Нового Уренгоя и идет по лесотундре через реки. В свое время это значительно подняло стоимость строительства. При ее возведении в 80-х была проделана огромная работа: создана насыпь высотой 8-10 метров для защиты полотна от снежных заносов. Точных данных о цене стройки нет, но в 2002 году это дорогу хотели достраивать. Тогда озвучивалась сумма в 2,1 млрд рублей. В итоге проект так и не был завершен, так как участники не договорились, за чей счет будет идти финансирование.  Первое пробное движение по дороге Новый Уренгой – Ямбург было пущено в июле 1986 года. Рабочий поезд прибыл на станцию Озерную, расположенную на 214 километре новой магистрали. Газодобытчикам было доставлено оборудование, дорожные плиты, трубы. Затем, в течение долгих лет, работа железнодорожной ветки вызывала нарекание коренных народов Севера. Ямальские оленеводы жаловались на то, что внезапно оказались в эпицентре промышленного освоения Ямбургского месторождения. Вокруг них – компрессорные станции, буровые вышки, нити газопроводов, свалки металлолома, бетонные отсыпки, а тут еще по их земле прошла железнодорожная дорога без переходных путей для оленей, которые не могут ее пересечь в поисках корма. Сегодня рабочие «Газпром добыча Уренгоя» предрекают некогда важнейшей железнодорожной северной ветке участь дороги «501-й стройки». Железнодорожники вывозят технику и людей с участков обслуживания. «Газпром добыча Уренгой» этой железнодорожной линией давно не пользуется. С 2004 года ветка сдается в аренду Ямальской железнодорожной компании, которая осуществляет по ней перевозку грузов. Договор аренды с ними не был продлен и закончился 1 июня. Для компании это стало неприятным сюрпризом, так как обернется убытками, хотя объемы перевозок и не превышали двух с половиной вагонов в сутки.  В компании считают, что техническое состояние линии Новый Уренгой – Ямбург находится в рабочем состоянии и ее можно было использовать и дальше, устранив некоторые недочеты. Есть также мнение, что, получив предписание об устранении нарушений от транспортной прокуратуры, «Газпром добыча Уренгой» решила просто остановить движение по своему ведомственному участку, чтобы не портить отношения с надзорными органами. Тем более что нужды в линии нет. В компании существует отдел по ремонту и эксплуатации автомобильных дорог, этому направлению и отдано предпочтение. Рабочие «Газпром добыча Уренгоя» на вахту также доставляются автотранспортом. А вот еще одной «дочке» «Газпрома» – «Газпром добыча Ямбург», после закрытия линии придется перестраивать транспортную логистику.Для доставки на месторождение вахтовых рабочих был зафрахтован один вагон (локомотив закреплен за ЯЖДК). На нем с регулярностью раз в два дня по четным числам перевозились 30-50 рабочих. По нечетным числам для этих целей ходил автотранспорт. Зимой автодорога по метеоусловиям могла быть непригодной для использования, и тогда вахта добиралась до места только поездом. Кроме перевозки рабочих, «Газпром добыча Ямбург» использовал железнодорожную ветку для перевозки грузов, метанола, который по необходимости добавляют к газу при добыче из скважин. Пара пассажирских и грузовых поездов из Нового Уренгоя до Ямбурга и обратно еще несколько лет назад курсировали в ежедневном режиме. Путь пассажирского длился семь часов, несмотря на то, что расстояние составляет чуть более 200 километров. Для желающих добраться самостоятельно цена билета на поезд составляла 350 рублей, на автобус дороже – 600 рублей. «Нам печально слышать о том, что «Газпром добыча Уренгой» принял решение прекратить эксплуатировать эту ветку, – говорит главный специалист управления транспорта профильного департамента Олег Корепцов. – Они посчитали и, видимо, решили, что использовать автомобильную дорогу, которая идет параллельно железной, будет выгоднее. Сейчас сложно сказать, что с ней произойдет. Без ухода и содержания в наших условиях железная дорога может прийти в негодность за очень короткий срок. И ее дальнейшая судьба будет зависеть от того, будет она законсервирована или нет. В перспективе развития территории она может пригодиться. Но в настоящий момент округ не решится взять ее на содержание, хотя для развития территории важна любая инфраструктура, и эта линия, безусловно, сыграла бы еще свою роль». Больше всего в этой ветке сейчас заинтересована ЯЖДК, ведь она теряет клиентов на своих грузоперевозках. Но даже с условием, что «Газпром» передаст эту ветку ЯМЖК на безвозмездной основе, ЖД-компания вряд ли сможет ее содержать. У нее на балансе уже есть железная дорога Коротчаево – Уренгой, и в ЯЖДК хорошо себе представляют, во сколько обходится обслуживание. «Есть пример того, как совершенно открыто, публично во время встречи с Путиным руководители «Газпрома» попросили содействия в продаже своей железнодорожной ветки Обская – Бованенково, поскольку ее содержание обходится чрезвычайно дорого. И «Газпрому» невыгодно ее содержать. Выгодно возить по ней грузы до Бованенковского месторождения, может, продлевать ее до Халясавэя или до Сабетты для доставки грузов. Уговорить РЖД на то, чтобы они взяли эту ветку на свое содержание, так и не удалось, поскольку это очень дорогая ветка. Так что у «Газпрома» есть традиция отказываться от железнодорожных объектов и пускать деньги на что-то другое. Мне очень обидно, что Ямбург может остаться без железнодорожного сообщения, поскольку этот узел еще очень и очень может пригодиться «Газпрому» для освоения других газовых месторождений и даже другим компаниям, которые могли бы работать в том регионе. Но тут трудно что-то сказать, поскольку хозяин – барин, это решение корпоративное. У «Газпрома» один руководитель, и это не Миллер, а Владимир Путин. И единственный, кто может принять это стратегическое решение, это он», — говорит Крутихин. http://energetikas.ru/blog/436118341...eleznoy-dorogi |

|

|

Цитировать 0 |

| Поблагодарили: |

Данный пост получил благодарности от пользователей

|

|

|

#6 (ссылка) | |

|

Super V.I.P.

Регистрация: 27.09.2011

Адрес: Самара

Возраст: 71

Сообщений: 3,678

Поблагодарил: 835 раз(а)

Поблагодарили 789 раз(а)

Фотоальбомы:

0

Загрузки: 5159

Закачек: 0

|

Цитата:

|

|

|

|

Цитировать 0 |

| Комментариев к сообщению: 1 (нажмите, чтобы увидеть) Нажмите здесь, чтобы написать комментарий к этому сообщению |

|

|

#7 (ссылка) | |

|

Наивный романтик.

Автор темы Регистрация: 14.02.2012

Адрес: Karelia

Возраст: 65

Сообщений: 3,479

Поблагодарил: 1970 раз(а)

Поблагодарили 4630 раз(а)

Фотоальбомы:

0

Загрузки: 11

Закачек: 0

Репутация: 1340

|

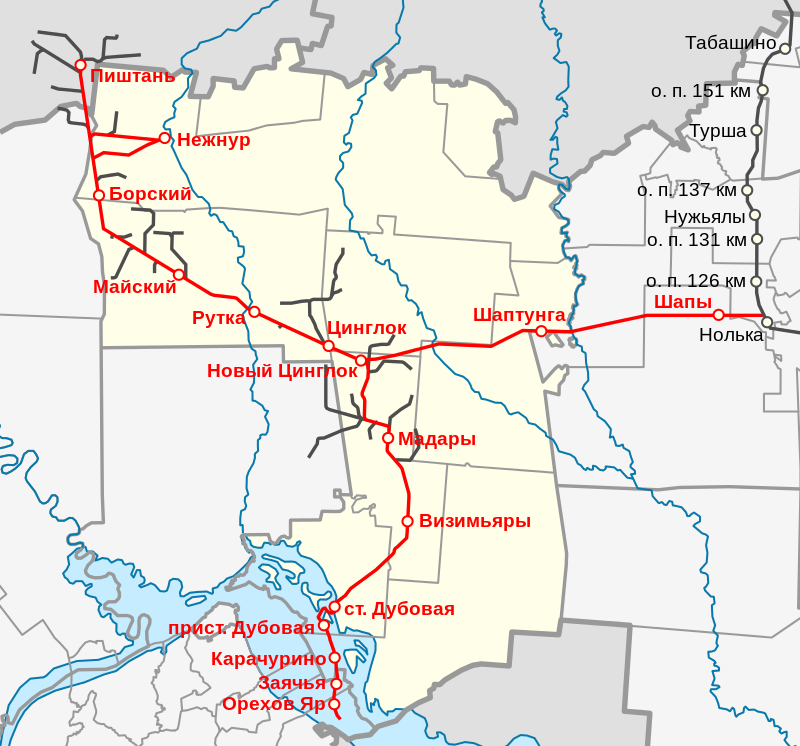

Килемарская железная дорога

Килемарская железная дорога (до 1960-х годов — Дубовская железная дорога) — железная дорога, существовавшая в Килемарском, Медведевском и Юринском районах Марий Эл и в Шарангском районе Нижегородской области с 1928 года по 2002 год. Использовалась в первую очередь для лесозаготовок и сплава леса по Волге. С 1928 года по 1979 года существовала автономно, не соединяясь с основной сетью железных дорог. В отличие от других подобных линий, она являлась не узкоколейной, а ширококолейной.  Строительство железной дороги В 1925 году Мароблисполком заключил концессионный договор с Наркоматом путей сообщения СССР на десять лет о передаче лесов нескольких лесничеств Московско-Казанской железной дороге с условием строительства железнодорожниками дороги Зелёный Дол — Краснококшайск, лесовозной дороги широкой колеи от пристани Дубовая в глубь заволжских лесов и узкоколейных железнодорожных веток. Строительство Дубовской железной дороги началось в сентябре 1927 года. Строился участок от волжской пристани Орехов Яр до станции Мадары. Строительство велось преимущественно силами заключённых и ссыльнопоселенцев. 7 октября 1928 года дорога длиной 93 км была сдана в эксплуатацию. На дорогу поступили маломощные паровозы, работавшие на дровяном топливе, и двухосные вагоны, которые уже в те времена считались устаревшими. Для сцепления вагонов использовалась винтовая стяжка. Почти повсюду укладывались «узкоколейные» рельсы. Постепенно железная дорога строилась всё дальше на север. Организаторы лесозаготовок вели работы по принципу «любой ценой». Для успешного выполнения такой задачи требовалась всё новая и новая рабочая сила. В системе ГУЛага 1 января 1931 года был организован Марийский исправительно-трудовой лагерь «с дислокацией на пристани Дубовая», в том же году переименованный в Нижегородский исправительно-трудовой лагерь (Марийская автономная область входила тогда в Нижегородский край). В нём содержалось 6 тысяч заключенных, которые использовались как бесплатная рабочая сила на лесоповале, продолжении строительства новых железнодорожных веток и разъездов и на других работах. В 1938 году лагерь перевели в Балахну. В январе 1939 года на лесоразработки были переселены несколько сот казахов с лошадьми, большинство из них умерли от холода, непривычного непосильного труда и недоедания. А в 1940 году Маритранлес принял более 6 тысяч спецпоселенцев из Западной Белоруссии, Западной Украины, Бессарабии. Около половины из них были размешены на лесоучастках Волжского лестранхоза. Из справки о работе лестранхоза в 111 квартале 1940 года: Цитата:

В послевоенное время производилась реконструкция этого «острова стальной колеи». Сюда стали поступать четырёхосные вагоны (в том числе и трофейные, немецкого производства). «Узкоколейные» рельсы постепенно заменялись другими, но в основном также легковесными (Р33 и подобными). Согласно официальному отчёту 1954 года, предоставленным С. Костыговым, железная дорога называлась всё ещё Дубовской, а не Килемарской. Волжский леспромхоз, Дубовская железная дорога 1928 года постройки, колея 1524 мм. Протяжённость путей общая 125,6 км, протяжённость магистрали — 84 км. Подвижной состав: 4 паровоза серии «Б», 5 — «Од», 1 — «Ов», 2 — «Чн», 6 мотовозов. Паровозное депо находится в посёлке Дубовский. На дороге имеется 1 станция, 5 разъездов. 118 километров линий оборудовано двухпроводной телефонной связью. В связи с запретом в 1956 году сплава леса по рекам пристани на Волге стали утрачивать своё значение, предприятия закрывались или переводились в другие населённые пункты, и жители начали покидать поселения. Стал терять свою значимость участок от берега Волги до Визимьяр. В 1960-х годах утвердилось другое название — «Килемарская железная дорога». Его происхождение объясняется тем, что Килемары — ближайший к дороге крупный посёлок, районный центр. Там же когда-то находилась контора леспромхоза, которому эта дорога принадлежала. Главный район лесозаготовок в 1950—60-е годы находился вблизи границы Марийской АССР с Горьковской областью. Основная магистраль железной дороги постепенно продлялась всё дальше на север. Конечная станция Пиштань в Горьковской области возникла в 1960-х годах. По каким-то причинам от дальнейшего строительства отказались, и в результате дорога оборвалась, не дойдя около 40 километров до станции Арья на магистрали Горький — Котельнич. Среди локомотивов Килемарской железной дороги вплоть до 1972 года преобладали паровозы. Засушливым летом 1972 года в местах лесозаготовок у Пиштани происходили массовые лесные пожары. Тогда был отдан приказ о запрете эксплуатации паровозов по причине их пожароопасности (учитывалась возможность воспламенения леса от искр, вылетающих из дымовой трубы). Все паровозы были в короткий срок заменены тепловозами. Однако объём заготовки леса после 1972 года значительно снизился. Соединение с основной сетью железных дорог Несмотря на спад перевозок, в конце 1970-х годов был реализован давний замысел соединения Килемарской железной дороги с основной сетью железных дорог страны. С этой целью была проложена новая линия, подошедшая со станции Нолька (на участке Йошкар-Ола — Яранск) к перегону Мадары — Цинглок. В месте примыкания была сооружена станция Новый Цинглок. Новый участок вступил в строй в 1979 году. В просторечии его стали называть «БАМ», как и многие другие построенные в тот период транспортные объекты. Длина данной линии составила 52 километра. На ней имелся лишь один промежуточный раздельный пункт — разъезд Шаптунга. Старая дорога с того момента должна была обрести второе дыхание. Предполагалось, что участок Новый Цинглок — Майский будет передан МПС, и подвергнется значительной реконструкции. Рассматривались варианты продолжения строительства к магистрали Горький — Котельнич. На разъезде Шаптунга и станции Новый Цинглок были сооружены посадочные платформы. Разборка железной дороги Уже в 1980-х годах был разобран первый участок старой магистрали, от Визимьяр до Дубовского и Орехова Яра. От Визимьяр до Нежнура продолжал курсировать пассажирский поезд. Была прекращена эксплуатация всех лесовозных веток, предназначенных для вывоза древесины непосредственно от мест валки. Лес вывозился автомобилями к некоторым станциям, а также на лесозавод в Нежнуре. Лишь оттуда гружёные лесом вагоны шли на Новый Цинглок, и далее — по путям МПС. Участок Новый Цинглок — Нолька, проработав менее десяти лет, оказался почти заброшен. Пассажирское движение в 1980-е годы также сокращалось по мере выселения посёлков из зоны затопления из-за Чебоксарской ГЭС. Участок от Орехова Яра до Дубовского оказался под водой. Начальным пунктом всех пассажирских маршрутов стала станция Визимьяры, соединённая асфальтированной автодорогой со столицей республики. В связи с износом путей, для пассажирского движения использовался только лёгкий подвижной состав — автомотрисы АС1 и всевозможные «ДМки». К середине 1990-х годов пассажирское движение на железной дороге исчезло. На протяжении 1990-х годов произошла поэтапная разборка всей большой линии Нежнур — Визимъяры. Разборка «БАМа» (линии Нолька — Новый Цинглок) оказалась отсрочена на несколько лет. В 2000 году было принято решение о полной разборке пути на участке Нолька — Новый Цинглок. Вначале снятие рельсов продвигалось очень медленно и временами прекращалось. Летом 2002 года процесс разборки «БАМа» возобновился. Путейская дрезина-подъёмный кран стала ездить из Йошкар-Олы в сторону Нового Цинглока каждый рабочий день.  Cтанция Нолька. Прямо — линия в Яранск, влево уходит путь на Цинглок. 10.09.2002  Восточная горловина разъезда Шаптунга. Вид в западном направлении. Прямо пролегает путь на Цинглок. 11.09.2002  Пересечение с автодорогой на Килемары. Вид в сторону станции Цинглок. 11.09.2002 Килемарская железная дорога (материал из Википедии) Сергей Болашенко. Килемарская железная дорога |

|

|

|

Цитировать 0 |

| Поблагодарили: |

Данный пост получил благодарности от пользователей

|

|

|

#8 (ссылка) |

|

Наивный романтик.

Автор темы Регистрация: 14.02.2012

Адрес: Karelia

Возраст: 65

Сообщений: 3,479

Поблагодарил: 1970 раз(а)

Поблагодарили 4630 раз(а)

Фотоальбомы:

0

Загрузки: 11

Закачек: 0

Репутация: 1340

|

Бескудниковская ветка соединяла станции Бескудниково и Лосиноостровская. Окончательно разобрана в 1990 году при строительстве станции метро Отрадное.

Железнодорожная линия от Москвы на Савёлово начала строиться в конце XIX века по инициативе Саввы Мамонтова, акционера и директора общества Московско-Ярославской железной дороги и известного мецената. К моменту открытия в 1900 году место для вокзала не было определено и Савёловское направление поначалу работало как ответвление Ярославского направления (поезда ходили с Ярославского вокзала и от станции Лосиноостровская). После открытия Савёловского вокзала в 1902 году он стал обслуживать основное направление, а ветка от Лосиноостровской до Бескудникова, соединяющая Савёловское направление с Ярославским, осталась вспомогательной. Первоначально ветка начиналась от пути в сторону области (в районе современной платформы Северянин), но позже был построен участок с другой стороны — от Лосиноостровской. Съезд от платформы Северянин был разобран в 1910-е годы. Вскоре (к 1908 году) параллельно Бескудниковской ветке были сооружены пути Московской окружной железной дороги, из-за чего загруженность линии ещё уменьшилась. Линия вновь стала использоваться в 1930-х годах, когда вблизи разъезда, позже названного Институт Пути, был построен комплекс зданий института (сейчас это Научно-исследовательский институт транспортного строительства (ЦНИИС) и ВНИИЖТ) и жилой городок. Пассажирское движение на линии было восстановлено в 1940-е годы. Станция Институт Пути появилась в 1945 году. В том же году был электрифицирован участок Лосиноостровская — Институт Пути, а в 1955 году — Институт Пути — Бескудниково. В 1948 году были открыты и другие пассажирские платформы. В 1950-е годы Бескудниковская ветка использовалась наиболее интенсивно. Помимо пассажирского движения, ветка использовалась для подвоза грузов на ближайшие промышленные предприятия и племенного скота на ВСХВ. С 1960 года ветка оказалась полностью на территории города Москвы. Однако с развитием районов Свиблово и Медведково, расположенных за железной дорогой, возникла проблема их транспортной связи с центром. 10 сентября 1966 года движение на перегоне Дзержинская-Лосиноостровская было прекращено из-за открытия трамвайной линии, пересекавшей железнодорожные пути. При строительстве Калужско-Рижской линии метрополитена 18 мая 1976 года был закрыт следующий перегон, от Дзержинской до Института Пути. Станция метро «Свиблово» частично расположена на территории, которую занимала ветка. Окончательно линия была закрыта в мае 1987 года, когда началось активное строительство северного радиуса Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. На месте путей были построены многоэтажные дома, а на пересечении с ними расположилась станция метро «Отрадное». После демонтажа ветки в 1987—1989 годах уцелели два участка, примыкающих к конечным станциям, на них сохранялось грузовое движение. Участок между станцией Бескудниково и Алтуфьевским шоссе (разобран в 2006—2007) до 2002 использовался для обслуживания склада по адресу Алтуфьевское шоссе, 43А, а также поддерживалось в рабочем состоянии ответвление на территорию ОАО «НИКИМТ-Атомстрой». Участок между станцией Лосиноостровская и улицей Летчика Бабушкина (разобран в 2005) до 2003 года использовался для погрузки-разгрузки вагонов, в законсервированном состоянии поддерживался путь на трансформаторную подстанцию на противоположной стороне улицы.  Платформа Слободка; 1987г  Памятник Бескудниковской ветке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91...82%D0%BA%D0%B0 http://obolev.narod.ru/foto/besk.zd.html http://noorderlingen.org/ |

|

|

Цитировать 0 |

| Поблагодарили: |

Данный пост получил благодарности от пользователей

|

|

|

#9 (ссылка) |

|

Наивный романтик.

Автор темы Регистрация: 14.02.2012

Адрес: Karelia

Возраст: 65

Сообщений: 3,479

Поблагодарил: 1970 раз(а)

Поблагодарили 4630 раз(а)

Фотоальбомы:

0

Загрузки: 11

Закачек: 0

Репутация: 1340

|

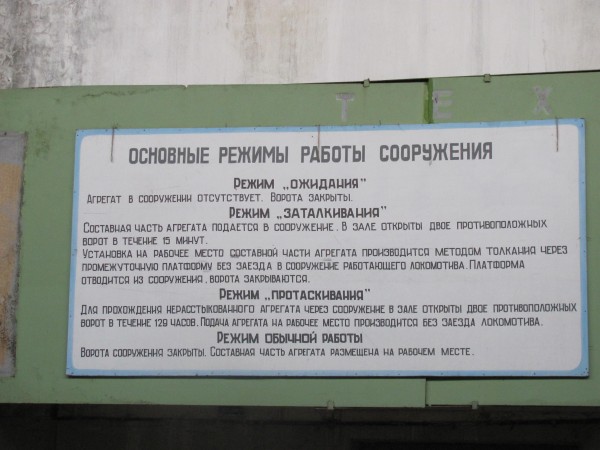

Бывшая база БЖРК "Ромашка".

База БЖРК под Костромой обладала обширной территорией, и содержала 5 поездов. 4 боевые с ракетами "Молодец", и один учебный. Эти поезда сильно боялись в штатах, и предприняли всё возможное, чтобы подвести их под сокращение вооружений. Меченый Мишка подписал договор, и получил нобелевскую премию, а базу ждала незавидная участь. Сначала поездам запретили выезд на пути МПС, а в 2005 и вовсе расформировали базу. Постепенно военные покинули её, и теперь там всё разворовывается.  На участке Кострома-Галич есть станция Дровинки, отсюда идёт ответвление на базу.  Входной светофор станции Ромашка.   http://ru-railway.livejournal.com/2861769.html |

|

|

Цитировать 0 |

| Поблагодарили: |

Данный пост получил благодарности от пользователей

|

|

|

#10 (ссылка) |

|

Наивный романтик.

Автор темы Регистрация: 14.02.2012

Адрес: Karelia

Возраст: 65

Сообщений: 3,479

Поблагодарил: 1970 раз(а)

Поблагодарили 4630 раз(а)

Фотоальбомы:

0

Загрузки: 11

Закачек: 0

Репутация: 1340

|

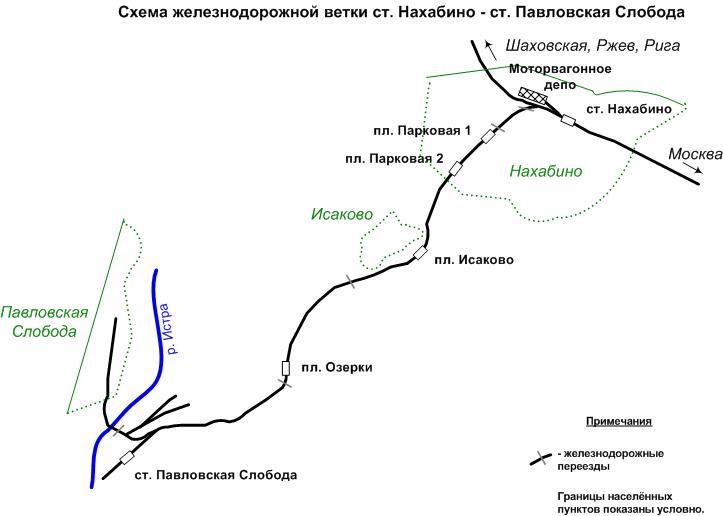

Железнодорожная ветка Нахабино — Павловская Слобода

Железнодорожная ветка Нахабино — Павловская Слобода — существовавшая в 1924—2007 годах железная дорога, соединявшая Рижское направление Московской железной дороги с посёлком Павловская Слобода. Проходила по территории Красногорского и Истринского районов. Ветка была однопутной, электрифицированной. Использовалась по большей части для пассажирского движения, всего существовало 6 остановочных пунктов.  Железная дорога до Павловской Слободы была построена для снабжения военных полигонов Наркомата Обороны СССР в 1920-е годы (точное время постройки не определено, однако в 1924 году станция Павловская Слобода значится в расписаниях). Как минимум с 1924 г. линия в ведении НКПС. Практически все пассажирские остановочные пункты существовали с момента постройки. В 1956 году ветка электрифицирована напряжением 3 кВ. В начале 1980-х годов были закрыты все кассовые павильоны на платформах. Тогда же была построена платформа Парковая-2. Однако уже с 1992 года ветка постепенно стала приходить в упадок — в связи с плохим состоянием полотна увеличилось до получаса время в пути, произошло значительное снижение пассажиропотока. Также на этот период пришёлся всплеск вандализма. В результате многие электропоезда были отменены, а в ноябре-декабре 1996 года пассажирское движение на ветке было прекращено. Часть контактной сети была снята, часть пропала по не зависящим от РЖД причинам ещё в конце 1990-х. Летом 2007 года производился демонтаж рельсошпальной решётки, то есть фактически ветка перестала существовать лишь в 2007 году. Официально закрыта лишь в 2011 году Практически все рельсы были демонтированы в 2007 году, однако в районе платформы Парковая-1 ещё сохраняются отдельные рельсовые участки, также на лето 2008 года оставалось несколько сотен метров неразобранного пути от самой станции Нахабино, упиравшегося в недавно поставленный забор, ставший импровизированным тупиком. Полотно ветки используется как автодорога для подъезда к дачным кооперативам. Сохранились все пассажирские платформы, кроме Павловской Слободы. На месте станции Павловская Слобода построен коттеджный посёлок. Также сохранилась большая часть опор контактной сети до платформы Озерки. По разобранному полотну железной дороги на отдельных участках проложены грунтовые дороги для подъезда к дачным посёлкам. Сохранился железнодорожный мост через Истру. На территории войсковой части в посёлке Павловская Слобода следов железной дороги практически не осталось.    http://andy-racing.livejournal.com/44408.html http://andy-racing.livejournal.com/44872.html |

|

|

Цитировать 0 |

| Поблагодарили: |

Данный пост получил благодарности от пользователей

|

|

|

#11 (ссылка) |

|

Новичок

Регистрация: 29.01.2016

Возраст: 45

Сообщений: 10

Поблагодарил: 0 раз(а)

Поблагодарили 3 раз(а)

Фотоальбомы:

0

Загрузки: 0

Закачек: 0

Репутация: 0

|

Да что там далеко ходить, вот недавно в Польше нашли фашистский поезд с золотом. 70 лет под землей простоял и это поезд.

|

|

|

Цитировать 0 |

|

|

#12 (ссылка) |

|

Старший участник

Регистрация: 02.12.2015

Адрес: ОСЖД

Сообщений: 495

Поблагодарил: 76 раз(а)

Поблагодарили 99 раз(а)

Фотоальбомы:

0

Загрузки: 12284

Закачек: 1

Репутация: 154

|

Руйена, вокзал (Рига - Пярну) Сака, вокзал (Вентспилс - Лиепая)  Вайнёде Лиепая - Приекуле - Мажейкяй 2010 Валга - Валка 2012 Валка, вокзал 2012  Амата Иерики - Гулбене 2009  Кейпене Рига - Эргли 2009 Кубули Иерики - Гулбене - Пыталово 2010  Мейраны Мадона - Лубана 2009 Плоце Вентспилс - Лиепая 2012 Большинство линий исчезли во времена независимости. Все фотографии - с сайта balticrailpics.net. Автор - Renno Jeerland Последний раз редактировалось Рома Дрозд; 30.01.2016 в 18:52. |

|

|

Цитировать 0 |

|

|

#13 (ссылка) | |

|

Super V.I.P.

Регистрация: 16.02.2012

Сообщений: 5,213

Поблагодарил: 6715 раз(а)

Поблагодарили 967 раз(а)

Фотоальбомы:

0

Загрузки: 7853

Закачек: 5

Репутация: 1606

|

Цитата:

Поезд наверно игрушечный был!

Последний раз редактировалось Adagumer; 30.01.2016 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение |

|

|

|

Цитировать 0 |

| Комментариев к сообщению: 2 (нажмите, чтобы увидеть) Нажмите здесь, чтобы написать комментарий к этому сообщению |

|

|

#14 (ссылка) |

|

Наивный романтик.

Автор темы Регистрация: 14.02.2012

Адрес: Karelia

Возраст: 65

Сообщений: 3,479

Поблагодарил: 1970 раз(а)

Поблагодарили 4630 раз(а)

Фотоальбомы:

0

Загрузки: 11

Закачек: 0

Репутация: 1340

|

Железная дорога Псков — Полоцк

Железная дорога Псков — Полоцк проходила по территории современных Псковской области России и Витебской области Белоруссии. Построена в 1916—1917 гг. В 1929 г. Северо-Западные дороги объединены с Октябрьской ж/д С 1940 г. участок Псков — Идрица в составе Ленинградской ж/д, Идрица — Полоцк — Западной ж/д Разрушена в Великую Отечественную войну. Не восстановлена. На "Карте железных дорог и водных сообщений Российской империи межведомственной комиссии по выработке плана экономических железнодорожных изысканий на трехлетие 1915-1917г.г.", опубликованной в феврале 1914 года дороги Веймарн (или Нарва) - Полоцк нет ни в находящихся в эксплуатации, ни в строящихся или разрешенных к постройке, ни в рассмотренных и одобренных в комиссии о новых дорогах, но не получивших разрешение. Однако началась война. В 1915-1917 годах для нужд Северного фронта и в целях улучшения маневрирования войсками была построена военными(?) рокадная (вдоль линии фронта) железная дорога Псков – Опочка - Идрица - Полоцк. В результате Полоцк и Петроград через Псков были связаны прямым железнодорожным путем. В Полоцке были размещены огромные армейские склады с оружием, боеприпасами, интендантским имуществом. В это же время были построены линии Опочка - Красногородское и далее и разъезд Лавково (деревня Девицы нынешнего Себежского района)- Юховичи (Беларусь). Дорога от Полоцка тоже заканчивалась фактически на станции Березки. С этого времени Березки и стали крупной станцией. В 1940 году в состав Ленинградской железной дороги входит линия Псков – Идрица. Граница с Западной дорогой проходила по станции Идрица. В июле 1941 года во время боев за город Остров немцы выбросили два десанта, один из них в район станции Шванибахово. Дорога Псков - Полоцк была основательно разрушена при отступлении Красной Армии, взрывы партизанских мин в 1942 году дополнили картину. Немцы особого значения ей не придавали из-за неудачного направления, потому вначале и разобрали. Позже, когда дела оккупантов стали плохи, дорога понадобилась для подвоза материалов для строительства оборонительной линии "Пантера". "Грабеж государственного имущества. Немцы разобрали полностью железную дорогу, идущую из Пскова на Полоцк, вывезли все рельсы, шпалы, прокладки, костыли и все железнодорожное оборудование в неизвестном направлении." (Из доклада секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) А.Н.Шинкарева и старшего батальонного комиссара А.А.Тужикова о боевой деятельности 2-й ЛПБ в ноябре-декабре 1941 года). В марте 1944 года дорога Псков - Идрица была перерезана нашими войсками в районе станции Русаки. В 1946 году в составе Западной дороги упоминается участок Полоцк - Опочка. Значит дорога еще не была разобрана? От станции Березки полотно начинается сразу же за путепроводом автомобильной дороги Санкт- Петербург- Киев, проходит мимо деревень Горнево, Ложнево. Клишово и выходит к реке Черехе около деревни Хахино. Полотно дороги в хорошем состоянии, хоть сейчас рельсы клади. На Черехе хорошо сохранились центральная опора моста и один из береговых устоев. Другой взорван немцами. Рядом с мостом остатки фундамента здания. По сведениям старожилов, здесь была остановка у деревни Приборок. Из разговора с ними также стало известно о построенной немцами линии Карамышево - Приборок. Эти сведения требуют проверки. В настоящее время насыпь почти везде сохранилась и на участке Сошихино (бывшая станция рядом с Воронцово, а сейчас нежилой населенный пункт) - Пустошка Себежского района до границы с Беларусью используется под вполне приличную по российским меркам дорогу. В деревне Гривы Опочецкого района дорога пересекает трассу М20. http://web.archive.org/web/200712110...12history.html http://web.archive.org/web/200904060...12_polozk.html  Вокзал ст. Псков.  Вокзал ст. Полоцк.

Последний раз редактировалось дспзVS; 31.01.2016 в 12:27. |

|

|

Цитировать 0 |

| Поблагодарили: |

Данный пост получил благодарности от пользователей

|

|

|

#15 (ссылка) |

|

Наивный романтик.

Автор темы Регистрация: 14.02.2012

Адрес: Karelia

Возраст: 65

Сообщений: 3,479

Поблагодарил: 1970 раз(а)

Поблагодарили 4630 раз(а)

Фотоальбомы:

0

Загрузки: 11

Закачек: 0

Репутация: 1340

|

Железные дороги Магадана

В 1950 году был введён в постоянную эксплуатацию участок «Магадан — Палатка», протяжённостью свыше 90 километров. На узкоколейной железной дороге имелись следующие раздельные пункты: станция «Магадан», разъезд «12 км», станция «Дукча», разъезд «Водяной», разъезд «Хабля», станция «Уптар», разъезд «Пограничный», разъезд «Лесной», станция «Красавица», станция «Палатка».  Строительство линии от станции «Палатка» в северном направлении было отложено на перспективу — предполагалось, что вначале дорога будет обслуживать районы, прилегающие к уже построенному участку. Перевозились различные народнохозяйственные грузы. Погрузка производилась главным образом в порту Магадана. Существовало пассажирское движение. Исходя из логики, вряд ли пассажирские вагоны обладали значительными удобствами. Главное локомотивное депо находилось на станции «Уптар» Имелся по меньшей мере 21 паровоз (паровозы были, в основном, германского производства, поступившие в СССР по репарации), около 300 вагонов, в основном производства Финляндии. Здесь надо сделать оговорку, что германские паровозы и финские вагоны упоминаются в интервью А. И. Панкина, бывшего начальником паровозно-вагонной службы с 1950 г. до закрытия ЖД в 1956 г. Однако следует отметить, что вагоны не значились в списке оборудования, вывезенного из Финляндии по репарации (в соответствии с условиями перемирия, финны отдавали только тот подвижный состав, который за годы войны угнали из Карелии). Поэтому, вагоны, в принципе, могли быть и не финскими, а производства другой европейской страны. Но то, что иностранные вагоны были – непреложный факт. Вот с германскими паровозами все, более-менее, ясно. С большой долей уверенности можно говорить, что это были паровозы серии «Гр» производства национализированного завода «Карл Маркс» в Бабельсберг-Потсдаме, Восточная Германия. В 1947-1956 гг. их производили специально для Советского Союза в целях выполнения условий по репарациям. Иногда эти паровозы называют «гэдээровскими», что верно лишь отчасти – их выпуск был начат до образования ГДР.  Дорога развивалась как лесовозная. Магадан не использовал ни угля, ни жидкого топлива, обогревался дровами. Поэтому железнодорожная ветка продвигалась вперед по мере выработки лесных массивов. Потом по ней стали возить обычные грузы. А их, что явилось главной бедой ЖД, катастрофически не хватало. Требовалось как минимум в сутки полторы-две тысячи тонн грузов, а имелось всего пятьсот-шестьсот тонн. В 1953 году из-за мылых объемов перевозок и развития автомобильных дорог проект законсервировали, а в 55-56 годах дорогу и вовсе разобрали (насыпь была сохранена только благодаря тому, что на месте узкоколейки был построен трубопровод, который функционировал до 90х годов). Почти весь подвижной состав был вывезен в Сахалинскую область. По воспоминаниям одного палаткинца средних лет, в 1956-м году много вагонов перегнали на Новую Палатку. Путь ещё не разобрали, охраны у вагонов не было. Этим пользовались местные пацаны, которые расталкивали вагоны под уклон и катались на них. Потом закатывали на горочку обратно, руками. Несколько вагонов вплоть до последнего времени использовались в посёлке Хасын — для складских нужд в ЦГЭ и как киоск «Пиво-воды». Шпалы местные жители разобрали на стройматериал. Некоторые гаражи из этих шпал и сейчас стоят. Как удалось установить, «магаданские» паровозы и вагоны на Сахалине использовались недолго, примерно, до начала 1960-х. Потом их заменили на более современные. Некоторые паровозы остались в Магадане, использовались в качестве парогенераторов на городских строительных площадках для оттаивания многолетней мерзлоты.  С закрытием железной дороги связан один малоизвестный историкам тихий бунт. Об этом свидетельствуют рассказы старожилов, а подтверждения нашлись в старых подшивках «Магаданской правды». Управление Магаданской железной дороги и паровозное депо дислоцировались в посёлке Уптар. В 1956 году железнодорожное начальство свернулось и уехало. А посёлок, где проживало около 500 человек, был брошен – железнодорожники отключили электричество от жилого сектора, сняли телефонные провода, закрыли баню, перестали отапливать поселковый клуб. Вал жалоб и стихийная «буза» в посёлке, длившаяся с лета 1956-го по весну 1957-го, всё же дошли до высокого начальства. Облисполком нашёл соломоново решение – перебазировал на Уптар дорожно-эксплуатационный участок. Дорожники обеспечили работой оставшийся беспризорным Уптар, сумели наладить функционирование социально-культурных объектов. «Буза» прекратилась… http://alkrylov.livejournal.com/296249.html |

|

|

Цитировать 0 |

| Поблагодарили: |

Данный пост получил благодарности от пользователей

|

|

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Исчезнувшие города | дспзVS | Разговоры обо всем | 41 | 22.04.2016 19:55 |

| [Новости БЧ] 23 января Делегации Белорусской железной дороги примут участие в переговорах с руководством АО «Литовские железные дороги» | Анонимный | Новости на сети дорог | 0 | 23.01.2015 12:04 |

| [Новости БЧ] Делегация Белорусской железной дороги примет участие в итоговом заседании правления ОАО «Российские железные дороги» | Анонимный | Новости на сети дорог | 0 | 16.12.2014 12:04 |

| [Новости БЧ] Команда Белорусской железной дороги стала победителем Второй международной спартакиады АО «Литовские железные дороги» | Анонимный | Новости на сети дорог | 0 | 01.07.2014 10:04 |

| Заброшенные электропоезда станции Перерва | Андрей13 | Общие вопросы железных дорог | 13 | 22.05.2013 16:18 |

| Возможно вас заинтересует информация по следующим меткам (темам): |

| , , , , , , , , , , , , |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|

Справочник

Справочник