|

|

#1 (ссылка) |

|

Crow indian

Регистрация: 21.02.2009

Возраст: 43

Сообщений: 29,761

Поблагодарил: 397 раз(а)

Поблагодарили 5955 раз(а)

Фотоальбомы:

2576

Записей в дневнике: 691 Загрузки: 710

Закачек: 275

Репутация: 126089

|

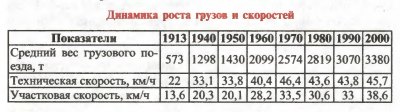

Тема: [01-2004] Локомотивы Транссиба - этапы технического развитияЛокомотивы Транссиба - этапы технического развития Вся история развития транспорта представляет собой борьбу за повышение объемов перевозимого груза и скоростей движения. Это видно из представленной ниже таблицы. Существует экономически выгодная длина поездов, при которой расходы на их формирование и движение являются минимальными. Поэтому не всегда введение в эксплуатацию более мощных локомотивов сразу сопровождалось увеличением массы или скорости движения поездов, ростом производительности. Эти же закономерности нашли свое отражение и не Транссибе — магистрали мирового класса. О некоторых этапах его технического и экономического развития пойдет наш рассказ. Первая мировая война изменила условия работы многих железных дорог, входивших в состав Транссиба. В тот период было разрушено 66 водокачек, приведено в негодность 1400 паровозов, более 12 тыс. вагонов, взорвано 167 мостов. Значительно изменились характер работы локомотивов, система их обслуживания и ремонта. Отрицательно сказалась на пропускной способности незаконченность строительства объектов водоснабжения, а подчас и их отсутствие. Острой проблемой явилось снабжение топливом. В связи с сокращением добычи и импорта высококалорийных углей, невозможностью их быстрой переброски на восток железные дороги переходили на отопление локомотивов дровами. Часты были остановки поездов из-за падения давления пара в котлах паровозов. Важнейшим обстоятельством, определившим в период гражданской войны характер работы паровозов, явилось кардинальное изменение движения поездов и вида перевозочного процесса. На всей территории РСФСР в условиях национализации и военного коммунизма коммерческая деятельность дорог почти прекратилась. Широко практиковалась массовая переброска исправного паровозного парка с одной дороги на другую для продвижения воинских и продовольственных маршрутов. При этом формирование эшелонов и подача под них паровозов выполнялись из любого пригодного наличного подвижного состава, часто без соблюдения требований большинства пунктов ПТЭ. Если в 1913 г. «больных» паровозов насчитывалось 15 — 17 %, в 1918 г. они составили более 40 %, то в 1921 г. — уже 64 %.  В этих условиях советское правительство предприняло чрезвычайные меры, в первую очередь, по организации ремонта подвижного состава. Шло быстрое перераспределение паровозного парка между дорогами, чтобы на каждой из них осталось минимальное количество серий локомотивов. Это позволило наладить централизованное снабжение депо запасными частями, что способствовало улучшению работы ремонтной службы. В свою очередь, с Транссиба паровозы передавались на дороги европейской части страны. Осенью 1921 г. была осуществлена децентрализация управления. Сибирские железные дороги в границах от Тюмени и Челябинска до Иркутска разделили на 8 линейных отделов с центрами в Тюмени, Челябинске, Омске, Новосибирске, Барнауле, Томске, Красноярске, Иркутске. Они подчинялись Сибирскому округу путей сообщения. Из-за недостатка паровозов на Забайкальской, Томской и Омской дорогах вывоз грузов из Владивостока и с Китайско-Восточной дороги (КВЖД) был весьма затруднен. Кроме того, на Транссибе возникали большие пробки. Иногда выстраивалось до 1500 вагонов, которые почти полностью парализовывали движение. В 1921 — 1922 гг. в значительной мере были преодолены топливный голод и финансовый кризис. Одновременно велись первоочередные восстановительные работы, улучшалось использование подвижного состава. Сократился процент неисправных локомотивов. Среднесуточный пробег паровоза в 1922 г. возрос до 91 км. В 1923 — 1925 гг. вводились новые формы и методы управления транспортом, был усилен режим экономии во всех подразделениях. Принимались меры по обеспечению железных дорог топливом и материалами, установлению соответствующих тарифов за перевозку. Для возраставшего грузопотока потребовались мощные локомотивы с большей скоростью. Поэтому государство приобрело за рубежом партию паровозов Ел и Еф с конструкционной скоростью 70 км/ч. Это позволило увеличить вес грузовых поездов и скорость их движения. В итоге повысилась провозная способность. Однако значительная длина паровозов серии Е потребовала удлинить ремонтные и наружные смотровые канавы в депо. Техническая реконструкция транспорта в 1928 — 1933 гг. являлась неотъемлемой частью индустриализации, одной из важнейших мер укрепления экономики СССР. В соответствии с принятым курсом было предложено создать новые типы вагонов для увеличения веса продукции металлургической, угольной и лесной промышленности, а также повысить скорости движения поездов. В процессе перестройки транспортной системы правительство приняло меры по улучшению материально-технического снабжения железных дорог, рациональному использованию паровозного парка, повышению заработной платы. Локомотивный парк был достаточным, но требовал восстановительного ремонта и обновления. Деповское хозяйство не соответствовало возросшему грузообороту. Паровозная служба в Восточно-Сибирском крае имела 11 основных и 9 оборотных депо. Она располагала паровозами устаревших серий. Заводы недовыполняли заказ Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) на поставку локомотивов новых серий. Работа железнодорожников Сибири в условиях сурового климата, устаревшего паровозного парка и неудовлетворительного состояния путевого хозяйства обеспечивалась, в основном, за счет особых мер «по развитию трудовой активности масс». Всесоюзные конкурсы подняли активность рабочих и инженерно-технических кадров. Например, в депо Верхнеудинск передовые машинисты сумели увеличить межремонтный пробег паровозов до 6505 км при норме в 5500 км. Была достигнута экономия топлива от 14 до 23 т, простой в ремонте снизили на холодной промывке на 22 ч и горячей — на 4 ч. В 1928 — 1933 гг. транспорт продолжал испытывать значительные трудности. Главными являлись изношенность оборудования и недостаточность основного капитала. Медленно велась реконструкция железнодорожного транспорта, отставали машиностроительные заводы. В результате транспорт недополучал от промышленности необходимое количество локомотивов, вагонов и другой продукции. В период индустриализации правительство выделило на реконструкцию транспорта ту оставшуюся часть средств, которая не затрагивала нужды тяжелой промышленности. Однако, хотя и незначительно, за годы пятилетки капитальные вложения в развитие дорог увеличились, расширилась железнодорожная сеть, возросли объемы перевозок. Но транспорт не поспевал за темпами всей промышленности. С 1932 — 1933 гг. резко изменилась система эксплуатации и ремонта паровозов. Была внедрена так называемая прикрепленная езда. За каждым паровозом закреплялись постоянные бригады во главе со старшим машинистом. Они несли персональную ответственность за техническое состояние локомотива, участвовали в промывочном ремонте, тщательно проверяли его качество при приемке. В результате техническое состояние паровозов резко улучшилось, возросли эксплуатационные показатели. В рассматриваемый период произошла коренная реорганизация управления транспортом. Были созданы хозрасчетные паровозные отделения, которые включали в себя основные депо на самостоятельном балансе, а также оборотные, склады топлива, экипировочные устройства, водоснабжение и энергетическое хозяйство, ремонтно-строительные группы. Все это положительно сказалось на работе локомотивного хозяйства. Значительное возрастание объема перевозок стало сдерживаться наличием одного пути на дорогах Востока. Поэтому в 1934 г. было продолжено строительство второй линии от ст. Карымская до ст. Ворошилово-Уссурийская. В 1934 г., в связи с разукрупнением Томской и Забайкальской дорог, в самостоятельную административную и хозяйственную единицу была выделена Восточно-Сибирская магистраль с границами от Мариинска до Мысовой. Через два года Уссурийскую и Восточно-Сибирскую дороги разделили на Дальневосточную, Амурскую и Восточно-Сибирскую. Одновременно с развитием ремонтной базы совершенствовался и паровозный парк. Большие работы были проведены по его модернизации. Многие ранее построенные паровозы оборудовали раздвижными золотниками системы Трофимова, пароперегревателями, водоподогревателями, электрическим освещением, автотормозами и другими устройствами. В Швеции было заказано 500 паровозов серии Э по чертежам Луганского завода (издания 1917 г.). Тогда же заключили контракт с Германией на постройку 700 модернизированных паровозов серии Э. При этом все основные размеры паровоза типа 0-5-0 серии Э сохранялись. Паровозы серий Эш (шведский) и Эг (германский) вместе с паровозами серии Э долгие годы работали на дорогах Транссиба. С 1926 г. на Коломенском, Сормовском, Ворошилов-градском (Луганском), Харьковском и Брянском заводах начали строить паровозы серии Эу. Эти локомотивы, по сравнению с паровозами Э, Эш и Эг, обладали несколько увеличенной температурой перегретого пара, что делало их более экономичными. Повышение сцепной массы у паровозов серии Эу на 5 т, по сравнению с паровозами серии Э, при сохранении размеров машины и давления пара привело к несоответствию между силой тяги по машине и сцепной массой. Чтобы увеличить силу тяги по цилиндрам, специалисты Научно-исследовательского института реконструкции тяги в 1931 г. предложили поднять давление пара в котле с 12 до 14 кгс/см2. Это оказалось возможным при сохранении толщины котельных листов. Потребовалось лишь усилить швы котлов, а также некоторые части движущего механизма. Постройка модернизированных паровозов типа 0-5-0, получивших наименование серии Эм, началась в 1931 г. Широкое применение сварки в 1932 — 1933 гг. привело не только к упрощению и удешевлению постройки паровозов, но и к значительному облегчению их конструкций по сравнению с литыми или клепаными. Новые локомотивы серии Эм на дорогах Транссиба заменили парк паровозов серии Эу. В 1933 г. Научно-исследовательский институт реконструкции тяги разработал детальный проект удлинения топки паровоза серии Эм. Его реализация позволила простыми и дешевыми средствами повысить мощность паровоза и улучшить распределение нагрузок на его сцепные колесные пары, так как уменьшение веса задней части локомотива приводило к частому боксованию. Чтобы отличать паровозы серии Эм с удлиненной топкой, им была присвоена серия Эр (реконструированный). Такие локомотивы обладали на 10 — 15 % большей мощностью и экономичностью, чем Эу и Эм. Управление тяги НКПС и Народный Комиссариат тяжелой промышленности приняли решение о выпуске паровозов серии ЭР взамен Эм. В 1934 — 1936 гг. было построено 305 таких паровозов. На Харьковском заводе построили первый советский паровоз типа 1-5-0, которому была присвоена серия СО — Серго Орджоникидзе. Часть локомотивов этой серии оборудовали вентиляторной тягой взамен конусной, что увеличило нагрузку на ось до 18 тс. В депо Иркутск Восточно-Сибирской и Могзон Забайкальской дорог эксплуатировались паровозы серий СО 17 и СО 18. Специалисты сконструировали тип локомотива, который мог строиться на всех заводах, эксплуатироваться без перестройки депо, поворотных кругов и верхнего строения пути, быть более мощным, чем паровозы серии Эм. Переход от типа 0-5-0 к типу 1-5-0 позволял при той же нагрузке от колесных пар на рельсы значительно увеличить паропроизводительность котла, повысить мощность и скорость движения. По мере оснащения железных дорог новыми грузовыми паровозами, локомотивостроительные заводы получили также заказ на постройку пассажирских. За образец приняли паровоз серии Св (модернизированный). Новому паровозу типа 1-3-1, разработанному на Коломенском машиностроительном заводе, была присвоена серия Су (усиленный). Учитывая большие конструктивные изменения, по сравнению с паровозом серии Св, этот паровоз принято считать новым типом пассажирского локомотива. Первые четыре паровоза серии Су были построены в 1924 г., а в 1925 г. стали поставляться на железные дороги. Строились такие паровозы на Коломенском, Сормовском, Луганском, Харьковском и Брянском заводах. В дальнейшем локомотивы серии Су модернизировали. Паровозы второго выпуска строили в Коломне (1932 — 1936 гг.), а также на заводе «Красное Сормово» (1934 — 1935 гг.) после его реконструкции и расширения. С 1936 г. заводы стали строить паровозы третьего выпуска. В связи с дальнейшим увеличением потребности в перевозках на сети вновь встала задача повышения весов и скоростей движения грузовых поездов. К началу 1930-х годов стало очевидно, что, используя паровозы типа 0-5-0 серии Э и типа 1-5-0 со сцепной массой 80 — 85 т, на Транссибе невозможно освоить возраставшие объемы перевозок. В конце апреля 1931 г. Техническое бюро Транспортного отдела ОГПУ выполнило эскизный проект мощного грузового паровоза типа 1-5-1. В его основу были положены условия максимального использования верхнего строения пути без коренной реконструкции, возможность работы на винтовой сцепке до введения разрабатывавшейся тогда автосцепки и повышения скорости движения грузовых поездов. Допустимая нагрузка от колесных пар на рельсы была принята 20 тс, что при намеченной проектом силе тяги локомотива 20 тс обусловило необходимость применить пять движущих осей. Для повышения скорости на подъемах потребовался мощный котел (с большой площадью колосниковой решетки и стокером — механическим углеподатчиком), топку которого наиболее рационально следовало расположить над поддерживающей колесной парой. Таким образом, определились основные данные паровоза: тип 1-5-1, сцепная масса около 100 т, общая масса 135 — 137 т. Первый такой паровоз построили в конце октября 1931 г., обозначив его серией ФД (в память Ф.Э. Дзержинского). Это стало крупным успехом в развитии советского локомотивостроения. У паровоза ФД оказались превосходные эксплуатационные качества. Многие его конструктивные элементы в дальнейшем нашли применение как при строительстве менее мощных паровозов, так и при модернизации ранее построенных. Локомотив был признан основной единицей грузового паровозного парка второй пятилетки. С августа 1933 г. эти локомотивы начали строить в специально сооруженных цехах Луганского завода. К началу 1940 г. паровозы ФД эксплуатировались во многих депо Томской, Красноярской и Восточно-Сибирской дорог. Накануне в депо Омской и Томской дорог поступили новые паровозы серии ИС (пассажирский вариант паровоза ФД) — гордость отечественного локомотивостроения. На дорогах Транссиба долгое время работали паровозы серии СО 19 — с конденсацией пара. Высокоэкономичные, они позволяли исключать остановки поездов на промежуточных станциях для набора воды и чистки топок. Это позволило значительно увеличить их пробег между промывками и уменьшить затраты на ремонт. В депо Красноярской дороги нашли широкую поддержку стахановско-кривоносовские и лунинские методы обслуживания паровозов. Интенсивно развивалось тяжеловесное движение, развернулось соревнование за высокую техническую скорость. Машинисты добились ее увеличения на 16 — 17 км/ч против нормы. При слаженной работе всех служб появилась возможность организовать так называемую кольцевую езду. Это вызвало к жизни новые методы содержания локомотивов и ухода за ними в процессе работы. Великая Отечественная война резко изменила характер деятельности железных дорог. Практически полностью были прекращены пассажирские перевозки. Из западной части страны, оккупированной немецкими войсками, промышленность эвакуировали на Урал и в Сибирь. Из дальневосточных портов по Транссибу шли грузы, поступавшие из США, Англии и Канады. При сокращении сети дорог часть паровозов, особенно пассажирских, отставлялась в запас. В связи с переориентацией локомотивостроительных и ремонтных заводов на военную продукцию, деповчане начали самостоятельно изготовлять запасные части для паровозов и вагонов, осваивать заводской ремонт. В тяжелейших условиях производственные нормы перевыполнялись в два-три раза. Паровозные колонны, сформированные на магистралях Транссиба, обеспечивали перевозки на Северо-Печорской магистрали, подвоз грузов для Сталинградской стратегической наступательной операции, битвы на Курской дуге и других этапах войны. Паровозники Сибири и Дальнего Востока принимали самое активное участие в транспортном обеспечении разгрома квантунской армии. В 1943 — 1945 гг. на Восточно-Сибирскую, Забайкальскую, Дальневосточную, Приморскую и Амурскую дороги поступили паровозы серий ЕА и Ем, построенные на заводах АЛ КО и «Болдвин» в США. Послевоенное восстановление народного хозяйства и необходимых для этого производственных связей во многом зависело от работы железнодорожного транспорта. Между тем, его техническое состояние в тот момент было тяжелым, ощущались значительный износ и острейшая нехватка высококвалифицированных кадров, подвижного состава, запасных частей. В 1946 г. на сессии Верховного Совета СССР был утвержден четвертый пятилетний план восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства страны. Тогда же на При- морской и Дальневосточной дорогах широко развернулось движение машинистов-тяжеловесников. Борьба за экономию, прежде всего в локомотивном хозяйстве, в тот период приобрела особое значение. Эта работа была организована по всем направлениям, главным из них стало более рациональное, высокоэффективное использование техники и оборудования, особенно со стороны локомотивных и ремонтных бригад. С 1947 г. на Красноярскую дорогу стали поступать паровозы самого последнего выпуска серии Л. Коломенский завод и Всесоюзный научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) разрабатывали эскизные проекты паровоза типа 1-5-0. Вместе с тем, эксплуатировавшиеся локомотивы серий СО и Е имели недостаточную температуру перегретого пара, сильное мятие пара в паровых каналах цилиндров и малый диаметр колес, при котором трудно уравновесить движущие части машины. Наличие у паровоза СО листовой рамы, нижнего рессорного подвешивания, ручного отопления и ряда других недостатков также подталкивало к решению проектировать новый паровоз. В 1950-е годы Красноярская дорога была убыточной. В связи с этим перед коллективом встала задача провести организационно-технические мероприятия. С этой целью б 1953 — 1954 гг. были укрупнены ее отделения. Вместо девяти остались Хабаровское, Уссурийское, Владивостокское и Комсомольское. Реорганизация локомотивного хозяйства заключалась в удлинении тяговых плеч с открытием пунктов оборота бригад. При этом в перспективе учитывалось появление тепловозов и электровозов. Там же организовали дополнительное снабжение паровозов на удлиненных плечах. Для этого использовали углеподъемные краны и полувагоны. Чтобы существенно повысить вес грузовых поездов, специалисты произвели расчеты, организовав многочисленные поездки с динамометрическим вагоном. При этом учитывалась необходимость постановки на подъемах паровозов-толкачей. В результате вес грузовых поездов на главном ходу дороги возрос с 2300 до 2500 т. Повышению веса составов способствовала и Модернизация паровозов. На них установили увеличители сцепного веса, давление в котлах поднялось с 12,7 до 14 кгс/см2. На главных линиях Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока до середины 1960-х годов эксплуатировали американские паровозы серий ЕА и Ем. В течение последующих десяти лет их использовали на второстепенных линиях и маневровой работе, а отдельные локомотивы можно было встретить и в начале 1980-х годов. На направлении Чернореченская — Красноярск — Тайшет — Зима работали грузовые паровозы серии Л В сразу после их постройки. Они обладали наивысшим среди серийных отечественных паровозов к.п.д. — 9,27 %. А их мощность на испытаниях достигла 3590 л.с., что явилось рекордным показателем для серийных паровозов отечественной постройки. С 1955 г. в пассажирском движении на участках Красноярск — Тайшет и Красноярск — Иланская, а в дальнейшем, по мере перевода этих участков на электровозную и тепловозную тягу, на Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной дорогах работали коломенские паровозы серии П36. В то время эти локомотивы по праву считались лучшими в стране. Паровозы П36 планировалось выпускать в значительных количествах, так как даже сравнительно небольшой период их эксплуатации показал высокие технические качества. Еще в XIX в. стало очевидно, что со временем паровоз уступит свое место более совершенной машине. Тем не менее, до середины XX в. паровая тяга применялась на многих дорогах. К 1955 г. электровозы и тепловозы в СССР обес-печивали до 15 % объема всех перевозок. В то же время, паровозы не справлялись со все возраставшим объемом грузов и пассажиров. XX съезд КПСС (1956 г.) принял решение прекратить постройку паровозов в связи с переходом на современные виды тяги. Однако этот поворот произошел не сразу. Экономическая теория эффективности электрической тяги была несовершенна. Так, в основу сравнения брали локомотивы разных мощностей, а затем накручивались расходы, связанные не с разным принципом тяги, а с разностью этих мощностей. Тогда использовали среднесетевые данные разных полигонов тяги. С помощью показателей, подобранных некорректно или фальсифицированных, высвечивалась динамика роста и одновременно замалчивались проблемные стороны электровозной тяги. В середине 1954 г. на Забайкальскую магистраль поступили первые тепловозы серии ТЭ2. С их появлением остро встала проблема реконструкции ремонтной базы. Внедрение прогрессивных видов тяги в корне меняло организацию эксплуатационной работы, технологию ремонта, требовалось обновить оборудование цехов, повысить культуру производства и квалификацию кадров. Широкое внедрение электровозной и тепловозной тяги началось в 1956 г. Предусматривалась электрификация 40 тыс. км дорог в течение пятнадцати лет. В том же году открыли движение электровозов постоянного тока на участке Иркутск — Слюдянка Восточно-Сибирской дороги. До этого в стране эксплуатировались только шестиосные электровозы. Однако еще до их поступления было ясно, что по мере перевода новых участков на электровозную тягу, оборудования вагонов автосцепками и роста веса поездов потребуются грузовые электровозы с восемью и более осями. Рассчитывать на то, что можно будет ограничиться только шестью (одиночная тяга) или двенадцатью (двойная тяга) осями, было нельзя. В ходе разработки вариантов исполнения восьмиосного электровоза со сцепной массой около 180 т Центральное управление электрификации НКПС приняло решение строить двухсекционный локомотив. В 1952 г. под руководством главного конструктора Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) Б.В. Суслова началось проектирование, а в 1953 г. уже был изготовлен первый опытный восьмиосный электровоз Н8-001. Эти локомотивы, получившие с января 1963 г. обозначение серии BJI8, строились до 1967 г. включительно. Они возили поезда массой 3500 т со скоростью 42 км/ч. Подготовительные работы к электрификации Омской дороги начались в 1946 г. Первоначально строили жилье, подъездные пути к тяговым подстанциям, другие вспомогательные объекты. В конце 1953 г. завершилась электрификация 14-километрового участка Карбышеве — Московка. Было начато движение пригородных электропоездов между ст. Московка и Куломзино. В середине 1955 г. в депо Московка поступили первые электровозы BJI22M. Пока их осваивали, завершилась электрификация участка Омск — Татарская. Весной 1956 г. на электротягу перевели участок Омск — Исилькуль, а осенью Омск — Татарская. Московка стала основным электровозным депо на Омском узле. В 1956 г. на Омской дороге перевозки электровозами составили 70 % от общего объема. Среднесуточный пробег достиг 533 км, тогда как у паровозов он был равен 259 км. В два с лишним раза сократилось вспомогательное время в обороте электровозов. Себестоимость перевозок снизилась на 23 %. Электровозная тяга открыла широкие возможности для улучшения эксплуатационной деятельности дороги. Однако существовавшие тяговые плечи и способы обслуживания электровозов бригадами, установленные еще при паровозной тяге, ограничивали возможность максимального использования ее преимуществ. На стыковой станции Татарская нередко возникали задержки поездов из-за смены локомотивов. Электровозы часто простаивали в ожидании поездов или бригад. Передовые машинисты предлагали водить составы без смены локомотивов. Руководство Омской дороги поддержало эту инициативу. С лета 1958 г. бригады стали работать по кольцу Исилькуль — Чулымская и Чулымская — Называевская протяженностью 1500 км. Позднее плечо продлили на 300 км до ст. Инская. Результаты не замедлили сказаться. Среднесуточный пробег локомотивов увеличился на 43 км, а их производительность в грузовом движении возросла на 11 %. В 1956 г. приступили к технической реконструкции Красноярской дороги. Здесь питание контактной сети осуществлялось переменным однофазным током промышленной частоты повышенного напряжения 25 кВ. Система переменного тока за счет повышения напряжения позволила увеличить расстояние между тяговыми подстанциями с 20 — 30 до 60 — 80 км, уменьшить сечение контактного провода, снизить эксплуатационные расходы. В первую очередь, это относилось к стационарным устройствам контактной сети. НЭВЗ приступил к созданию электровозов переменного тока. Их конструкция значительно сложнее локомотивов постоянного тока. Освоению электровозной тяги предшествовала кропотливая работа по подготовке кадров, переквалификации машинистов и их помощников, ремонтных бригад. Одновременно велась реконструкция цехов депо для ремонта электровозов и экипировочного хозяйства. В депо Красноярск, Боготол, Иланская были созданы необходимые условия для перевооружения производственных мощностей, перехода рабочих и специалистов на новый вид тяги. В ходе испытаний на магистральном направлении Мари-инск — Тайшет — Зима Красноярской дороги была подтверждена эффективность переменного тока. Первенцем электрификации на переменном токе стал участок Черноречен-ская — Клюквенная, пущенный в конце 1959 г. А осенью 1961 г. завершилась электрификация более чем 5000-километровой линии Москва — Байкал. Первые электровозы переменного тока с игнитронными выпрямительными установками серий Н60 (новочеркасский шестиосный однофазный) и BJI60 (букву «О» вскоре стали воспринимать как ноль) обладали низкой надежностью. Ремонтные и локомотивные бригады не имели достаточного опыта для ремонта и обслуживания новой техники. Число остановок поездов в пути следования из-за порч электровозов в десятки раз превышало прежние показатели паровой тяги. Чтобы устранить сбои в движении, организовали вождение поездов сдвоенными локомотивами. Расцеплять сплотки разрешили лишь после того, как удалось повысить надежность электрооборудования и локомотивов в целом. В марте 1961 г. по главному ходу Забайкальской дороги пошел первый тепловоз ТЭЗ, а в 1966 г. она полностью перешла на тепловозную тягу в грузовом движении. Маневровая работа на станциях также стала выполняться тепловозами — серий ТЭМ1 и ТЭМ2. В 1962 г. на Дальневосточной дороге началось внедрение тепловозной и электровозной тяги. К этому времени заметно увеличился грузопоток импортного зерна и других грузов через порт Находка. Недостаточная провозная способность участка Находка — Угловая и ограниченная перерабатывающая способность станций стали тормозить приемку и продвижение грузов, что заставило МПС срочно заменить маневровые паровозы находкинского узла и станции Сучан (Партизанск) на тепловозы. В середине 1962 г. в депо Сучан направили партию маневровых тепловозов ТЭМ2 и сплоток грузовых локомотивов ТЭЗ. В депо Смоляниново и Сучан в сжатые сроки подготовили кадры и технические средства к работе на тепловозах. Оперативно освоили технологию ремонта, стенды для регулировки и испытания топливной аппаратуры и электрооборудования, изготовили всю необходимую оснастку. Параллельно с внедрением тепловозной тяги началась электрификация южного участка (Надеждинская — Владивосток). С завершением этих работ в 1963 г. стали эксплуатировать электропоезда серии ЭР9. В 1964 г. закончилась полная электрификация участка Надеждинская — Уссурийск, и все поезда стали обслуживаться электротягой. В 1966 г. электрифицировали горный участок Надеждинская — Угловая — Находка. Для обслуживания грузовых и пассажирских поездов на дорогу поступили электровозы ВЛ60Р, оборудованные устройствами рекуперации. По проектам электрификации реконструировали три паровозных депо — Первая Речка, Смоляниново и Уссурийск. Локомотивный парк Транссиба пополнился электровозами постоянного тока ВЛ22М, ВЛ23, ВЛ8; переменного тока — ВЛ60 и французскими Ф; магистральными тепловозами ТЭ2 и ТЭЗ, а также маневровыми — ТЭМ1 и ТЭМ2. Электровозы ВЛ22М строили на НЭВЗе с 1947 г. Локомотивы имели осевую формулу 0-Зо-0+0-Зо-0 (кстати, нижний индекс в осевой формуле часто воспринимают как ноль, а исторически подразумевалась буква о — для обозначения обмоторенной оси), сцепную массу 132 т, тяговые электродвигатели ДПЭ-400А мощностью 400 кВт. Примерно половина их была оборудована электрическим рекуперативным торможением. В процессе выпуска в конструкцию электровозов ВЛ22М вносили отдельные изменения. В начале 1959 г. эти машины работали на Восточно-Сибирской, Омской и Томской дорогах, в 1976 г. — только на Южно-Уральской и Восточно-Сибирской. Постепенно НЭВЗ перешел от выпуска шестиосных грузовых электровозов ВЛ22М к более мощным восьмиосным локомотивам типа 20+20+20+20 серии Н8 (ВЛ8) с рекуперативным торможением. В 1957 г. опытный локомотив Н8-201 изготовил Тбилисский электровозостроительный завод, начав их серийный выпуск с 1958 г. При скорости 100 км/ч электровозы развивали силу тяги 8 тс. Рекуперативное торможение было возможно при скоростях от 100 до 120 км/ч. Сцепная масса равнялась 180 т. В начале 1956 г. НЭВЗ построил два первых шестиосных электровоза ВЛ23 с тяговыми электродвигателями НБ-406Б. В дальнейшем такие локомотивы поступили на Омскую (депо Московка, Барабинск) и Томскую (Тайга, Белово) дороги. Эта серия локомотивов была одной из самых надежных. Как упоминалось выше, в конце 1957 — начале 1958 гг. НЭВЗ выпустил два шестиосных электровоза типа 30-30 переменного тока напряжением 20 кВ, получивших первоначально обозначения Н60-001. Позднее, с января 1963 г. этим электровозам присвоили серию ВЛ60. Механическая часть электровозов НбО значительно отличалась от всех других, ранее построенных в Советском Союзе. Кузов локомотива служил для размещения оборудования и кабин машиниста. Тяговое усилие также передавалось через раму кузова, поэтому автосцепки установили на ней, а не на тележках, как это практиковалось на других электровозах. НбО стал первым магистральным локомотивом, спроектированным без буферов. Испытания выявили его высокие тяговые и ходовые качества. Импортные электровозы серии Ф после опытных испытаний были направлены на Красноярскую дорогу, где работали с грузовыми поездами. После поступления в депо Красноярск достаточного количества электровозов серий Ф, Фр и Фп они стали обслуживать только пассажирские поезда на участке Мариинск — Иланская, а с отдельными составами доходили до станций Тайшет и Саянская. В начале 1970-х годов эти локомотивы были заменены электровозами ВЛ60. В тот период тепловозный парк состоял из локомотивов ТЭ2 и ТЭЗ. Первоначально они, как и конденсаторные паровозы, предназначались для работы в безводных районах страны. Прототипом первых советских послевоенных магистральных тепловозов был американский тепловоз ДА. Практически полной его копией явился тепловоз ТЭ1, построенный на Харьковском заводе транспортного машиностроения. Однако еще у тепловоза серии ДА наблюдалось несоответствие между энергетическими параметрами дизель-генератор-ной установки и нагрузкой — шестью тяговыми электродвигателями. Это было вызвано тем, что прототип тепловоза имел четыре тяговых двигателя. Локомотив ТЭ2 представлял собой сочлененный (двухсекционный) тепловоз типа 2(0-2о-0 — 0-2о-0). При мощности в два раза большей, чем у тепловоза ТЭ1, он имел массу в служебном состоянии 170 т. В середине 1956 г. коломенские специалисты построили первый тепловоз серии ТЭЗ (ТЭЗ-1001). Одновременно Ворошиловградский завод выпустил тепловоз ТЭЗ-2001. К середине 1960-х годов он стал основным типом грузового тепловоза на линиях с соответствующей тягой. Эти машины хорошо зарекомендовали себя на Южно-Уральской, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной дорогах. В середине 1970-х годов в депо Московка Омской дороги произошла замена электровозов ВЛ23 и ВЛ8 на ВЛ10. Первые 15 машин этой серии поступили в 1973 г. Но если прежние электровозы были чем-то похожи, то ВЛ10 оказался принципиально новым локомотивом. Имевшееся деповское оборудование и оснастка мало подходили для его ремонта. Требовалась реконструкция мастерских, удлинение и строительство новых цехов. В 1978 г. были сданы корпуса цеха текущего ремонта ТР-2 и четырехэтажный бытовой корпус; между ними построили помещение для экспериментального участка. Красноярская дорога, одна из первых электрифицированная на переменном токе, стала экспериментальным полигоном по доработке и созданию новых серий локомотивов, подготовке правил и технологии их ремонта. Уже в 1962 г. первые электровозы ВЛ60 с ртутными выпрямительными установками стали вытесняться более совершенными ВЛ60К с полупроводниковыми (кремниевыми) выпрямителями. А в 1963 г. в депо Красноярск поступил первый двухсекционный электровоз ВЛ80, который впоследствии стал базовым для создания ряда более совершенных локомотивов серий ВЛ80Т с реостатным торможением и BJ180P — с рекуперативным. Электровоз BJI80P позволял удерживать равномерную скорость поезда весом 4000 т на десятитысячном спуске без применения автотормозов и при этом возвращать обратно в контактную сеть 10 — 15 % потребленной электроэнергии. В 1970-е годы на Забайкальской дороге электрифицировали участок Петровский Завод — Карымская. Локомотивное хозяйство получило мощные электровозы, на смену тепловозам ТЭ2 пришли ТЭЗ, а затем и более совершенные 2ТЭ10. В пассажирском движении были полностью заменены паровозы на тепловозы М62, а в пригородном сообщении начали эксплуатироваться электропоезда. Ремонтная база развивалась под новые серии локомотивов. Электрификация участка Дальневосточной от ст. Архара до ст. Хабаровск II была начата в 1978 г. и закончена в 1981 г. При этом серьезной реконструкции подверглось основное депо Хабаровск II. Здесь построили новый корпус на три канавы для электровозов, здание центральной кладовой для хранения запчастей и материалов, бытовой корпус, специализированные цехи и отделения для ремонта узлов и агрегатов. Для обслуживания грузового движения депо получило мощные электровозы ВЛ80Т и ВЛ80С. В связи с переводом участка Хабаровск II — Архара на электротягу в депо провели большую работу по переквалификации локомотивных бригад; переучивали и ремонтные кадры. Для обслуживания пассажирских поездов на отрезке Архара — Бира несколько бригад из депо Облучье перевели на ст. Архара, где построили жилье. Таким образом, пассажирские поезда стали обслуживаться архаринскими бригадами до станции Бира. В 1970 г. Транссиб был полностью переведен на электровозную и тепловозную тяги. Период с 1971 по 1980 гг. был сложным в работе железнодорожного транспорта. Трудности, с которыми сталкивались дороги, усугублялись проявлением застойных тенденций в народном хозяйстве, что пагубно отражалось на производственной деятельности заводов транспортного машиностроения. Освоение растущих объемов перевозок в эти годы характеризовалось замедлением роста среднего веса поезда. При электровозной тяге его прирост в 1971 — 1975 гг. снизился до 23 т, в 1976 — 1980 гг. — до 18 т (в предыдущем десятилетии он составлял 37 — 38 т). Одновременно из-за перегрузки дорог уменьшалась средняя скорость грузового движения, увеличивался удельный расход энергии на перевозки. В 1974 г. Дальневосточная приступила к замене тепловозов ТЭЗ на более мощные — серии 2ТЭ10Л и, позже, 2ТЭ10В. Для пассажирских поездов на главном ходу были получены тепловозы 2М62, а для грузового движения на участке Пивань — Советская Гавань — локомотивы ЗТЭЮМ. Смена парка потребовала кропотливой работы по его эффективной эксплуатации и организации ремонта. Во всех депо была организована техническая учеба локомотивных бригад и ремонтного персонала. В 1979 г. одной из важных мер для увеличения нроиускной и провозной способности Транссиба стала организация движения поездов повышенного веса и длины. Коллективы За-иадно-Сибирской дороги активно поддержали почин столичной магистрали. Уже в первый месяц было сформировано более 8 тыс. поездов, вес которых превышал 6 тыс. т. С 1968 по 1989 гг. пассажирские поезда на всем протяжении Восточно-Сибирской и Кемеровской дорог обслуживали сплотки четырехосных электровозов ЧСЗ. Это были одни из первых чехословацких пассажирских локомотивов, поступивших на советские дороги. В 1988 — 1989 гг., по мере поступления электровозов ЧС7 на западные дороги, в депо Барабинск стали передаваться электровозы ЧС2 с Московской, Южной и других дорог, что позволило эксплуатировать сплотки ЧСЗ только на равнинных участках Барабинск — Называевская и Барабинск — Исилькуль — Курган. В начале 1991 г. последние электровозы серии ЧСЗ были отставлены. Работы по дельнейшей электрификации Транссиба продолжаются и сегодня. В 1993 г. введен участок Хабаровск — Кругликово, на котором было только пригородное движение. Из-за того, что дальнейшая электрификация шла медленными темпами, депо Хабаровск II постоянно находилось в сложной ситуации. Здесь эксплуатируются пять основных типов электровозов и тепловозов. В сложных экономических условиях Дальневосточная дорога приступила к электрификации участка Кругликово — Бикин, который полностью переведен на электротягу в 1998 г. Все работы велись в условиях интенсивного движения поездов. В 1999 г. был введен в эксплуатацию участок Сибирцево — Уссурийск, в 2000 г. — Бикин — Губерово, а в 2001 г. — Свия-гино — Сибирцево. С вводом в 2002 г. электрифицированного участка Свиягино — Губерово, самая длинная в мире железнодорожная магистраль от Находки до Бреста, протяженностью 10,5 тыс. км полностью перешла на электротягу. Результатом этой огромной работы должен стать выход на реализацию всех преимуществ электротяги. Вес поезда должен повыситься с 4,5 до 6 тыс. т, себестоимость перевозок снизиться на 20 — 25 %, среднетехническая скорость в грузовом движении увеличиться на 5 — 6 км/ч; сократится эксплуатируемый парк локомотивов. Завершение реконструкции выведет Транссибирскую магистраль на первое место в мире по технической оснащенности. На ней предусматривается обращение нового подвижного состава, отвечающего требованиям XXI в., будут реализованы организационно-технические мероприятия, которые позволят полностью использовать потенциальные возможности магистрали в качестве главной наземной транспортной коммуникации, обеспечивающей экономические связи между мировыми центрами деловой активности Европы и Азии. Т.Л. ПАШКОВА, начальник отдела Департамента по связям с общественностью ОАО «РЖД»

__________________

Телеграм-канал ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК Телеграм-канал ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКЕсли у вас возникли вопросы по работе сайте - пишите на почту admin@scbist.com Последний раз редактировалось Admin; 21.12.2013 в 06:08. |

|

|

Цитировать 12 |

|

|

#2 (ссылка) |

|

Робот

Регистрация: 05.05.2009

Сообщений: 2,461

Поблагодарил: 0 раз(а)

Поблагодарили 82 раз(а)

Фотоальбомы:

0

Загрузки: 0

Закачек: 0

Репутация: 0

|

Тема: Тема перенесена |

|

|

Цитировать 0 |

|

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| =Указание= № М-2232у от 16 августа 2000 г. - О комплексной программе реконструкции и развития Лосиноостровского электротехнического завода на период 2000-2004 гг. | Admin | 2000-2004 годы | 0 | 07.11.2012 15:59 |

| Этапы развития тепловозной тяги | Admin | xx2 | 2 | 07.05.2012 18:31 |

| Этапы развития контактных сетей электрического транспорта | Admin | Wiki | 0 | 31.12.2011 19:59 |

| Этапы развития станционных систем автоматики и телемеханики | Admin | Рефераты | 0 | 15.12.2010 08:53 |

| [Статья] Этапы развития контактных сетей электрического транспорта | Толян | Ж/д статьи | 0 | 23.07.2010 08:03 |

| Возможно вас заинтересует информация по следующим меткам (темам): |

| , , , , , , , , , , , , , , , , , |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|

Справочник

Справочник