|

|

|

|

|

||||||||

| Последние сообщения на форуме |

| Последние комментарии к фото |

| Новые записи в дневниках |

| Новые комментарии в дневниках |

| Новое в группах |

| Ссылки сообщества |

| Социальные группы |

| Поиск по форуму |

| Поиск по метке |

| Расширенный поиск |

| Найти все посты, за которые поблагодарили |

| К странице... |

|

|

|

|

|

|

|

Инструменты Статьи | Поиск в этой Статье |

|

#1

|

|

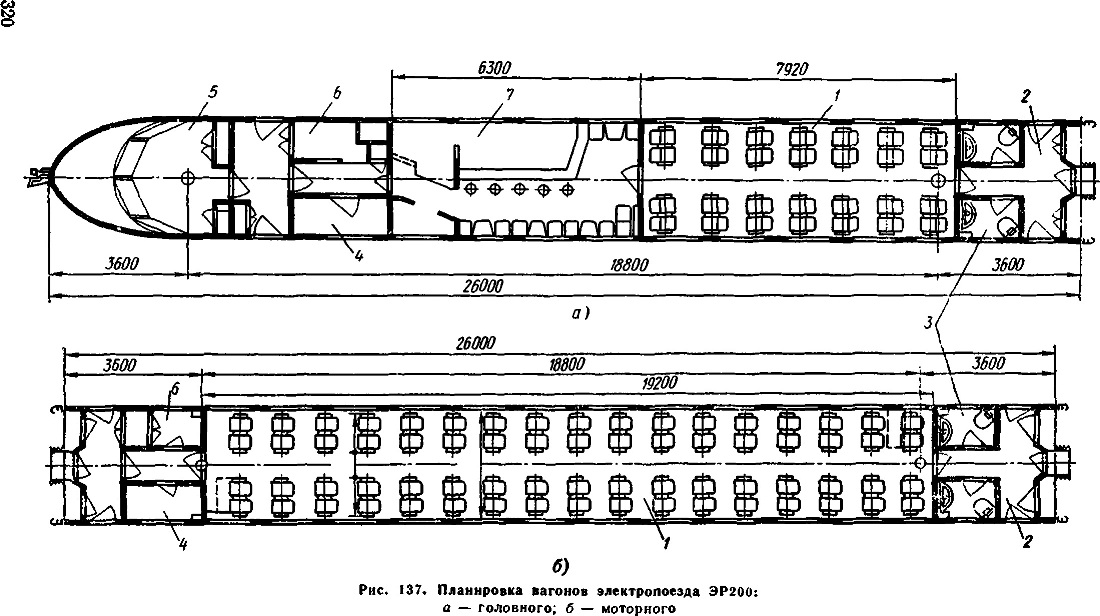

Электропоезд ЭР200 Электропоезд постоянного тока ЭР200 (модель 62-110) предназначен для скоростных перевозок пассажиров на железнодорожных магистралях, подготовленных для регулярной эксплуатации поездов со скоростями движения до 200 км/ч. Электропоезд (рис. 136) состоит из 12 промежуточных моторных и двух головных (прицепных) вагонов. Моторные вагоны отличаются установленным на них электрооборудованием; их делят на вагоны с токоприемником (Мт) и без него (М). Вагоны с каждой стороны имеют по две поворотные входные двери, которые блокируются в закрытом положении машинистом из кабины управления. Выход из вагонов возможен только на высокие платформы.  Кузов и внутреннее оборудование. Кузова вагонов — цельнометаллические сварные несущей конструкции выполнены нз алюминиевых сплавов. Для уменьшения давления на стекла боковых окон при встрече поездов, рационального использования пространства внутри вагона и снижения веса тары вагонов боковые стены кузова наклонены внутрь. Кабина управления головного вагона несколько сдвинута назад для придания лобовой части необходимой формы и обеспечения большей безопасности локомотивной бригады. На всех вагонах предусмотрены фальшборты, закрывающие расположенное под вагонами оборудование; промежутки между вагонами перекрыты специальным шатром. Вагоны имеют общий салон (рис. 137) для пассажиров и по два тамбура. В салонах в 2 ряда установлены двухместные мягкие поворотные кресла. Широкие (1200 мм) окна салонов обеспечивают хороший обзор. Над окшши по длине салона подвешены багажные полки. В каждом головном вагоне предусмотрен бар-буфет 7, который имеет 14 мест. Люминесцентное освещение пассажирских салонов в виде двух непрерывных световых полос обеспечивает освещенность 200—250 лк на расстоянии 0,8 м от пола. Установка кондиционирования воздуха в каждом вагоне обеспечивает холодопроизводительность 25 000 ккал/ч и может поддерживать внутри вагона температуру 22—24° С при температуре наружного воздуха до 32° С. В каждом вагоне предусмотрено два туалетных помещения 3, оборудованных системой сбора отходов в специальные баки, расположенные под вагонами. Кроме того, каждый вагон имеет помещения 4 — для проводника и 6 — для размещения электрического оборудования. Головной вагой имеет кабину управления 5. Вагоны поезда радиофицированы, а в пассажирских салонах установлены электронные табло, показывающие время и скорость движения поезда. Имеется телефонная связь со всеми вагонами, а также радиотелефонная связь машиниста с диспетчером. Электрическое и тормозное оборудование. Каждые два моторных вагона образуют секцию с общим комплектом пускорегулирующей аппаратуры. Тяговые двигатели обоих вагонов междувагонными соединениями включены в общую силовую цепь с питанием от одного токоприемника. Это позволило уменьшить габаритные размеры и вес электрооборудования и обеспечить возможность работы данного вагона при повреждении оборудования в соседнем (в таком случае соответствующие переключения выполняются автоматически). Все моторные вагоны имеют по четыре тяговых двигателя с приводом на каждую ось. Мощность тягового двигателя 215 кВт, подвеска независимая опорно-рамная. Тяговые двигатели 1 ДТ.001 имеют высокую перегрузочную способность как в тяговом, так и в тормозном режимах. На электропоезде применена система регулирования процессов пуска и электрического торможения при помощи тиристорного регулятора. Тормозные сопротивления имеют принудительное воздушное охлаждение. Силовая высоковольтная аппаратура расположена под вагоном в специальных металлических камерах со съемными крышками, а на крыше размещены только токоприемники и фильтры. В поезде из 14 вагонов установлено шесть токоприемников, соединенных параллельно и рассчитанных так, чтобы общий пусковой ток, равный 4500—5000 А, можно было снимать тремя токоприемниками.  Система «Автомашинист», получающая информацию о скорости поезда и пройденном пути от осевого датчика головного вагона, обеспечивает поддержание заданной скорости с погрешностью ±5 км/ч, автоматическое включение тяговых двигателей при необходимости перехода на более высокую скорость движения и включение тормозных устройств при приближении к участку с ограничением скорости. Систему автоматического управления машинист включает нажатием специальной кнопки. Электропоезд имеет три совместно действующих тормоза: электродинамический (реостатный); дисковый электропневматический; электромагнитный рельсовый. При регулировочных торможениях для снижения скорости используют электрический реостатный тормоз. Все оси электропоезда, кроме первой оси передней тележки головного вагона, оборудованы дисковыми тормозами и устройством для очистки круга катания колес с целью увеличения их сцепления с рельсами. Дисковый тормоз предназначен для служебного торможения совместно с электрическим реостатным. Оба тормоза обеспечивают тормозной путь не более 2100 м при начальной скорости торможения 200 км/ч. Электромагнитный рельсовый тормоз включают в действие только при экстренном торможении электропоезда с высоких скоростей движения в сочетании с дисковыми и реостатными тормозами. Тормозной путь при этом снижается до 1600 м. Электромагнитный рельсовый тормоз срабатывает также при срыве стоп-крана в любом вагоне поезда и при включении автостопа. Электропоезд оборудован системой автоматической локомотивной сигнализации, электронным скоростемером и высокочувствительными быстродействующими электронными противогазными устройствами. Тележки. Двухосные бесчелюстные тележки имеют двухступенчатое рессорное подвешивание. На моторной тележке установлено два тяговых двигателя. Подвеска двигателей опорно-рамная. Крутящий момент от двигателя к оси колесной пары передается через редуктор и эластичную резинокордную муфту. Передаточное отношение редуктора 2,35. Для обнаружения греющихся подшипников буксы оборудованы устройствами автоматического дистанционного контроля их температуры. История создания В начале 1970-х годов поезд ЭР-200, до этого момента существовавший только в мечтах и в чертежах конструкторских разработок, начал обретать контуры. В течение 1971 года был подготовлен и окончательно утвержден рабочий проект, с начала 1972-го с отдельных узлов в Риге началось изготовление самого поезда. К концу года стали поступать профили, и началась первая сварка. И дальше - в течение всего 1973-го -сварка кузовов, их испытания на прочность и на сжатие (на территории завода для этих испытаний располагался даже рижский филиал ВНИИ вагоностроения). В результате к концу 1973 года первые шесть вагонов поезда ЭР-200 были полностью готовы. Темпы работ по созданию первого отечественного высокоскоростного поезда оказались если и не совсем японскими, какими те были во время создания «Синкансэна», то почти им не уступали. За четыре с небольшим года - от начала работ по созданию технического проекта до уже готовых к ходовым испытаниям вагонов поезда. А ведь при этом надо еще сделать скидку на местные особенности, подобные которым в той же Японии, наверное, невозможно было даже представить. Все-таки миры, в которых рождались «Синкансэны» и ЭР-200, были в то время настолько разными, что в каком-то смысле - и вовсе просто параллельными вселенными. Например, в момент, когда в Риге занимались комплектацией поезда ЭР-200, серьезным вопросом была... кофеварка. Казалось бы, что за вопрос, и сейчас о таком никто бы даже не задумался. А тогда, в 1973-м, где ее было взять, если в Советском Союзе подобная бытовая техника являлась невероятным дефицитом и почти экзотикой? При этом поезд не считался готовым к испытаниям, если он не полностью укомплектован и нет какого-либо предусмотренного проектом оборудования. Или другой пример. Входные двери вагонов ЭР-200 в целях безопасности должны были после закрытия фиксироваться с пульта машиниста специальным штырем с электромагнитным приводом. А подобные электромагниты в то время делал только один завод в Горьковской области, и получить их было целой проблемой: не было там лишних - и все. И хотя для поезда ЭР-200 их нужно было меньше сотни, но выбивать эти комплектующие приходилось просто с боем. В результате многое решалось через тот самый межведомственный координационный совет -после справки о том, что задерживает исполнение графика работ по подготовке поезда. Только такой проверенный бюрократический подход порой мог сдвинуть с мертвой точки любой вопрос с комплектующими. Выручало еще и то, что со временем коллектив, работающий над поездом ЭР-200, превратился в настоящую команду единомышленников. И даже сейчас, вспоминая тот период в разговорах с людьми, в нее входившими, понимаешь, насколько яркий след оставил он в их жизни. И в их памяти. - Все это осталось в памяти, в душе, в сердце, - говорит Зигмунд Отто, который тогда, в начале 1970-х, был руководителем конструкторского бюро тележек Рижского вагоностроительного завода. -Должность у меня была, с одной стороны, не слишком высокая, но при этом сама тележка - один из важнейших узлов электропоезда. А в поезде ЭР-200 не было ничего типового, все нужно было придумывать заново. При его создании мы сотрудничали со многими предприятиями страны. Тогда ведь была какая система: ничего готового нигде купить было нельзя, особенно импортного, мы об этом даже не думали. Все нужно было разрабатывать и придумывать самим. Вспоминаю, как мы делали поворотный механизм для кресел. Правда, этот пример не по моему непосредственному профилю, а по другому бюро, но мы тогда работали дружно, нередко обсуждали между собой разные технические проблемы. Заказчик - Министерство путей сообщения СССР - хотел, чтобы сиденья для пассажиров были разворотными, с учетом направления движения поезда. Так вот даже подшипники для этого поворотного механизма мы изготавливали на своем заводе. Двери тоже делали на своем заводе, хотя, возможно, кто-то другой мог их сделать лучше нас. Искали на других предприятиях, где и что можно было заказать. Ответственность у людей была тогда очень высокая. Мы ведь первыми в Европе занимались созданием высокоскоростного электропоезда. Тогда никто, кроме японцев, не осмеливался на создание чего-то подобного. Не скажу, что чувство гордости мы испытывали буквально каждую минуту, но оно точно присутствовало. Первый такой поезд в Европе, и его делаем мы! - У каждого человека должна быть мечта. Так вот у всех у нас была мечта создать необыкновенный скоростной поезд, который служил бы людям, - вспоминает Леонид Вейдман, руководивший в те годы на Рижском электромашиностроительном заводе одной из экспериментальных лабораторий. - И такой поезд был создан - ЭР-200. Разработки, где тобой придуманы какие-то узлы, поднимают престиж не только предприятия, на котором ты работал, но и твой личный имидж. Многие наши электропоезда до сих пор курсируют по железным дорогам бывшего Советского Союза. Я сейчас по-прежнему живу под Ригой, недалеко от железнодорожной станции. Иногда вижу наши электрички. И тогда меня переполняет чувство гордости, что я тоже причастен к этому важному делу. А те годы, когда мы все жили мечтой о создании нового подвижного состава, остались в моем сердце навсегда. ...И вот пришла последняя неделя 1973 года. В Риге устраняются все последние дефекты, все замечания. Акт приема первых шести вагонов должен быть подписан именно в уходящем году. 29 декабря с утра все вагоны были выставлены на сдаточной канаве, инспектор на месте. Но тут внезапно оказалось, что по какому-то недосмотру у другого инспектора не был подписан документ на тележки - и в такой ситуации не может быть подписан и акт на вагоны целиком. На рабочем месте человека, который мог решить внезапно возникшую проблему, в этот день не оказалось. А впереди выходные, потом - Новый год, и в результате создателям поезда пришлось ехать к инспектору, отвечавшему за паспорта тележек, прямо домой, чтобы «на флажке» все-таки подписать документы. К счастью, все сложилось. Так и вышло, что именно 29 декабря - особая дата в истории создания поезда ЭР-200. Ровно за четыре года до этого дня в Москву были представлены тома первого технического проекта поезда, а в этот день в 1973 году был подписан акт о сдаче первого шестивагонного поезда ЭР-200 с двумя головными кабинами ЭР-200 на Рижском вагоностроительном заводе. Именно с этого момента и отсчитывается срок выпуска поезда, то есть примечательная во всех смыслах для него дата 29 декабря - это еще и формальный день рождения первого высокоскоростного поезда в нашей стране. Поводов открыть шампанское на заводе в тот день было два - и символическая встреча приближающегося нового, 1974 года стала среди них не самым важным. Мечта о поезде, с которой жили создатели ЭР-200, обрела реальность и вполне осязаемый контур. С настоящими мечтами так иногда случается. Первый рейс, первый блин, первый ком В начале 1974 года пришло время первых ходовых испытаний ЭР-200 на Прибалтийской железной дороге. Первоначально они были назначены на 11 января, и их сразу же активно проанонсировала местная пресса - о том, что первый в стране высокоскоростной поезд именно в этот день впервые выйдет за стены Рижского вагоностроительного завода, сообщили тогда и «Советская Латвия», и «Ригас Балсс». Затем из-за необходимости последних приготовлений к испытаниям их дата была перенесена на 15 января, и руководители рижского завода даже дали серьезный нагоняй своим подчиненным за чересчур активное общение с прессой - мол, газеты выходят, а сроки в результате не совпадают. В те времена со степенью ответственности за доверие к печатному слову дело обстояло строго. Впоследствии, правда, выяснится, что одной лишь проблемой с переносом сроков испытаний на четыре дня дело не ограничится и всех их участников ждет куда более своеобразное приключение. И вот наступил тот самый многократно согласованный и уже больше не перенесенный «день икс». В яркую солнечную зимнюю погоду состоялся первый рейс поезда ЭР-200 на участке Ошкалны (ныне - Земи-таны) - Саулкрасты - поездка вдоль взморья, но не в сторону Юрмалы от Риги, где уже в те годы было напряженное движение, а в противоположную, на север. Первый «выход в свет» поезда за пределы завода не обошелся без происшествия - это был тот самый первый блин, который вышел если и не совсем комом, то, во всяком случае, обеспечил многим из своих изготовителей немало дополнительных хлопот и потраченных нервов. Впрочем, лучше узнать эту историю из первых уст. Тем более что у нас есть возможность обратиться к ней не по воспоминаниям полувековой давности, а благодаря дневниковым записям уже знакомого нам ведущего конструктора ЭР-200 Всеволода Коровкина. Эти заметки передают не только сами события первого рейса ЭР-200, но и атмосферу, в которой он состоялся. 15 января 1974 года. Начинали все в суете и неопределенности. Вчера не подписал заявку, поэтому долго стоим на канаве, настойчиво напоминаем о себе. Я тем временем размножил указание о поездке для начальника отделения дороги, отдал ее в наш транспортный цех, машинисту, дежурному по депо и прочим, чтобы у всех на руках было разрешение. Мы еще возимся, а от прессы нет отбоя - собрались и телевидение, и киностудия, и журнал «Огонек». Кто-то с завода для приезда корреспондента «Огонька» даже дал на время свою «Волгу». А Олег Агранов, наш испытатель, не хочет пускать корреспондентов на поезд из соображений техники безопасности. Особое возражение у Олега против присутствия женщины на борту, а такая есть среди киношников. Наконец, где-то в начале второго часа дня, вывезли нас под контактный провод. Проверили движение вперед-назад, инспектор Шурыгин посоветовал пополнить запас огнетушителей, так как насчитал их только восемь штук. Мы согласились, и в каждый вагон дополнительно было поставлено еще по два огнетушителя. В 14.03 выехали за ворота завода, стоим перед светофором, машинист Дмитриенко. Ив 14.19 выезжаем на станцию Ошкал-ны. Когда стоим в Ошкалнах, я вспомнил, что не позвонил нашим фотографам, они могли бы сделать хороший снимок всех шести вагонов сразу, поскольку на заводе это было сделать трудно. В 14.42 нам открыли два зеленых, и мы поехали. Моя жена успела прибежать, видела, как мы тронулись, совершая наше историческое перводвижение по главному пути. Народу - толпы. В кабине -то же самое. Уговоры не помогают. Наши заводские, технологи, инспекторы, людей очень много. Бегает по вагонам группа испытателя Агранова. Включают электронное табло скорости в салоне. Все весьма спокойно, едем по зеленой улице. Шума от преобразователей не чувствуется, больше заметен компрессор, нет грохота в автосцепках... Даю краткое интервью киношникам, проехали уже 40 километров, скорость 90, в 15 часов - Саулкрасте, конец маршрута. В 16.15 - отправление назад. У нас на хвосте графиковая ЭР-2. Наша скорость достигает 102 километров в час, разрешенная 100, там еще стоят деревянные опоры контактной сети, местами однопутка... До этого высадили телевидение, и они сняли проходящий по перегону ЭР-200. Снова посадили их к себе. Все было хорошо, как вдруг пронесся по составу назад Агранов. Все молчат. С самыми мрачными предчувствиями я устремился по следу Агранова. В 22 вагоне - дым через кожух печей. Снимаем кожух, никаких признаков возгорания. Стоим на перегоне, спрыгнули с вагона, горит что-то в подвагонном ящике - видимо, электрооборудование. Посылаю слесаря за огнетушителем (молодец инспектор, что при отправлении настоял на пополнении их запаса), сам стою у дверей и командую, чтобы никто не лез в проход, не создавал затора. Передаем огнетушители, тушим, пять минут стоим, дальше едем на одной секции. Станция. Опять встали. Высаживаем киношников. В вагоне уже сняли кресла, вскрыли съемные крышки, на них огня нет. А ЭР-2, графиковый, стоит сзади, объехать нас не может. Потихоньку едем дальше. На следующей станции - толпа на перроне. Машут нам, но не с приветствиями. Люди ждут ЭР-2, а его нет. Мы еще раз продули систему и скорее на завод. Но так быстро не получается. Такой съезд, что мы не можем уступить место электричке. Хотя едемте не быстро - все шесть вагонов на одной секции... Наконец стоим перед воротами завода. Зовем пожарных, показываем, где горело, просим их осмотреть место горения... В 20.15 в телевизионной «Панораме» был сюжет про рейс ЭР-200. Кадры на перегоне, вид кабины, я попал в кадр. О возгорании - ни слова. Как только мы в черту города въехали, телевизионщики вышли, они не поехали дальше до завода, но о происшествии знали. Однако сделали такой сюжет, что просто начались испытания. 16 января 1974 года. С самого утра на улице метель, хорошо, что мы вчера съездили. Сегодня бы наша поездка не состоялась. Нас бы ни за что не взяла железная дорога. Выяснили, что завод в своей камере провод посадил неверно, не на то место. Когда ехали туда, схема работала нормально, а когда прошло реверсирование, то оказалось, что одна цепочка перегружена током, именно там и произошло возгорание. Вот такое у нас получилось начало...» Отложим этот увлекательный дневник - в каком-то смысле документ эпохи. Впереди у ЭР-200 и его создателей были новые и новые испытания. Поездки и поездки. Минута - за миллион Достижение магического числа - 200 километров в час - было, естественно, вопросом не только создания необходимого для этого прорыва в мир высоких скоростей подвижного состава, но и приведения в соответствующее состояние всей прочей железнодорожной инфраструктуры. Прежде всего путевого хозяйства. И этот процесс шел параздельно с работами по созданию на Рижском вагоностроительном заводе поезда ЭР-200. - С самого начала все прекрасно понимали, что наш поезд будет ходить на линии Москва - Ленинград, хотя в документах это нигде не звучало, - рассказывает Всеволод Коровкин. - Там везде использовалась более общая формулировка: «для линий, специально подготовленных для скоростного движения». Как только я стал ведущим конструктором, то сразу поехал на совещание в Ленинград: от завода присутствовал я, от института - директор, а говорили в основном именно представители Октябрьской железной дороги - как они локомотивную сигнализацию совершенствуют, укрепляют путь, усиливают контактную сеть, реконструируют мосты. Создавая ЭР-200, мы прекрасно понимали, на какой линии он в перспективе будет курсировать. Проблем с точки зрения инфраструктуры было немало. Как отмечал впоследствии заместитель начальника Октябрьской дороги по путевому хозяйству Георгий Шабалин: - Железнодорожный путь, по которому имелась возможность реализовать еще в 1965 году движение со скоростью до 200 километров в час, постепенно изнашивался возрастающим потоком грузовых перевозок с вагонами, загружаемыми сверх нормативной осевой нагрузки. Остро встал и вопрос о повышении скоростей движения по прямому направлению стрелочных переводов. Ограничение скорости в пределах 100 километров в час исключало возможность скоростного движения. Наличие стрелочных переводов на станциях, расположенных через 8-9 километров, приводило к необходимости многократного снижения скоростей на подходах к станции и последующего разгона. График скорости движения поезда приобретал пилообразные очертания, причем наибольшая скорость не превышала даже в благоприятных: условиях 120-130 километров в час, так как эти разгоны и замедления составляли до 41 процента перегонного времени хода поезда. В целом ситуация, сложившаяся в 1970-х годах с инфраструктурой линии Ленинград - Москва, была емко описана в уже упоминавшейся нами монографии ПГУПСа «Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав»: «В 1971 году, когда разрабатывался план реконструкции линии Москва - Ленинград для скорости движения до 200 километров в час, предполагалось, что поезд ЭР-200 может быть введен в эксплуатацию раньше, чем поезд с электровозом ЧС200 и вагонами РТ200, - говорилось в ней. - В связи с этим был составлен график работ, предусматривающий проведение испытаний, а с 1975 года регулярную эксплуатацию ЭР-200 со скоростью 200 километров в час от станции Тосно до станции Клин после обеспечения оборудованием АЛСН-М (автоматическая локомотивная сигнализация. -Прим, ред.) всей линии Ленинград - Москва. Предстояло выполнить капитальный ремонт пути с частичным или полным переустройством горловин 33 станций; при этом на главных путях укладывались стрелочные переводы с крестовинами, имеющими непрерывную поверхность катания и допускающими движение по прямому направлению со скоростью до 200 километров в час. Намечалось закрытие восьми раздельных пунктов с передачей грузовой работы на соседние станции. Требовалось построить 25 путепроводов для автомобильных дорог, 22 тоннеля и два моста для пешеходов. Барьерными в организации скоростного движения являлись участковые станции с островным расположением пассажирских зданий между путями: Любань, Малая Вишера, Окуловка, Спирово, Калинин, Клин. Наличие на них кривых на подходах к пассажирским платформам накладывало ограничение на скорость прохода поезда до 100 километров в час. Переустройство этих станций требовало больших средств. И без этого объем капитальных вложений в переустройство линии составлял около 20 миллионов рублей (в масштабах тех цен), поэтому осуществление намеченных работ планировалось по этапам. Как отмечал Владимир Чубаров (в ту пору - начальник Октябрьской железной дороги), сокращение времени нахождения поезда в пути между Ленинградом и Москвой только на одну минуту требовало вложения миллиона рублей». В результате два этих параллельных процесса - создание поезда ЭР-200 и приведение в надлежащее состояние для высокоскоростного сообщения всей инфраструктуры главного хода Октябрьской железной дороги - оказались, возможно, действительно параллельными, но продвигались при этом совершенно разными темпами. Первый состав ЭР-200 был уже фактически готов. После пяти месяцев испытаний на Прибалтийской дороге поезд был отправлен сначала в подмосковную Щербинку, а затем на станцию Белореченская Северо-Кавказской железной дороги - для продолжения ходовых испытаний уже на новом полигоне. С инфраструктурой линии Ленинград - Москва дело продвигалось заметно медленнее, что было вполне понятно. Ведь, помимо требовавшихся огромных капиталовложений, ограничения носили и вполне объективный технологический характер. Не стоит забывать, что речь шла о капитальной реконструкции действующей железнодорожной линии, причем линии с самым большим пассажиропотоком в стране. К скорому появлению на нем ЭР-200 главный ход Октябрьской дороги готов еще не был. Но не тормозить же было по этой причине испытания уникального поезда! И они шли полным ходом. Мечта - в том числе железнодорожная мечта о высоких скоростях - это такая штука, которая просто не принимает во внимание препятствий и ограничений. Затормозить мечту невозможно, ведь это примерно то же самое, что попытка остановить развитие прогресса, - занятие обреченное. ЭР-200 уехал на Северный Кавказ. Декабрь 1974-го. Планка - 200 В сентябре 1974 года начались испытания поезда ЭР-200 на полигоне Северо-Кавказской железной дороги. Не сразу, но начались в их рамках и так называемые «наладочные поездки» со скоростями выше 100 километров в час. - Сначала была вся прямая линия от Майкопа до Белореченской. Но потом для того, чтобы проводить типовые усложненные испытания, сделали специальные кривые, - вспоминает Всеволод Коровкин. - На прямой-то проще, а тут уже другая история. Только на выходе из кривой можно было развить скорость 160 километров в час. И только тогда на оставшихся одиннадцати километрах полигона можно было надеяться развить и 200. Сложность была в том, чтобы научиться в кривых не потерять темп и выскочить из них с максимально допустимой скоростью, а дальше уже мчаться. Постепенно мы отрабатывали схему на больших скоростях, а также вели замер параметров по движению в кривых, потом потихоньку нам разрешали повышать скорость - 160, 180, проводя замеры, касавшиеся прежде всего динамических показателей подвешивания. И наконец, в начале декабря 1974 года, нам сказали, что завтра можно попробовать развить скорость 200 километров в час. И мы действительно сделали это - развили заветную скорость 200, а при этом параллельно вели еще и разные другие замеры. На первом этапе испытаний 1974 года машинистом был Александр Иванович Мартыненко из Ленинград-Витебского локомотивного депо. У него была необычная история. Он каким-то образом узнал, что на испытания ЭР-200 нужны машинисты, и сумел попасть на них по своей инициативе - человек был сообразительный и по-хорошему отчаянный. Именно с ним за пультом мы впервые и развили скорость 200 километров в час. Кое-какие изменения в конструкцию приходилось вносить уже прямо по ходу испытаний, прямо на Северо-Кавказской дороге. В частности, оказалось, нужно обязательно смонтировать электронное противогазное устройство, заменить систему тиристорного регулирования, исправить еще многие мелочи - те самые, которые на железнодорожном транспорте мелочами вовсе не являются. Сейчас, спустя почти полвека, в деталях вспомнить подробности тех событий, которые сопутствовали испытаниям ЭР-200, непросто уже даже их непосредственным участникам. Но нам сделать это все-таки удастся - благодаря инициативности руководителей газеты «Октябрьская магистраль», отправивших на испытания поезда ЭР-200 на Северном Кавказе своего специального корреспондента. Стал им Виктор Алексеевич Югин - личность для журналистики в нашей стране по-своему легендарная. Это уже потом он станет главным редактором очень популярной в Ленинграде газеты «Смена», затем - народным депутатом Верховного Совета РСФСР, а в начале 1990-х годов - и членом президиума Верховного Совета Российской Федерации. А тогда, в 1974-м, Виктору Югину было 33 года, он работал заместителем главного редактора «Октябрьской магистрали» и был командирован для освещения испытаний поезда ЭР-200. Что само по себе является фактом довольно примечательным и многое говорит об отношении к этому проекту уже на той, по сути дела, самой начальной стадии - все-таки не в каждую поездку писать репортажи ездит заместитель главного редактора газеты. В этих репортажах Виктора Югина мы встретим многих уже знакомых нам персонажей. В них отчетливо ощущается стилистика той эпохи. А что-то в этих текстах теперь, через призму ретроспективы полувековой давности, наверняка покажется нам немного наивным и от этого даже чуть-чуть забавным. Но эти репортажи об испытаниях ЭР-200 на Северо-Кавказской дороге настолько отчетливо передают дух того времени и атмосферу, царившую тогда вокруг этого уникального железнодорожного проекта, что без них наш рассказ наверняка был бы неполным. С благодарностью к уже, увы, ушедшему от нас Виктору Югину и к архивам, сохранившим эти исторические строки, обратимся к публикациям газеты. |

|

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| [Статья] Техническое обслуживание устройств СЦБ - на уровень новых задач | Толян | Статьи по СЦБ | 1 | 16.07.2014 14:57 |

| [12 августа 2001] Сход вагонов поезда ЭР200 на ст. Спб-Главный ОЖД | Шаэнн | Нарушения безопасности на ж/д до 2010 года | 0 | 03.04.2011 17:29 |

| [Новости БЧ] Второй электропоезд для «Городских линий» прибыл в Беларусь! | Admin | Новости на сети дорог | 0 | 26.02.2011 17:18 |

| [Новости БЧ] Первый электропоезд для «Городских линий» направляется в Беларусь | Admin | Новости на сети дорог | 2 | 10.02.2011 08:48 |

| [Статья] Электропоезд ЭР9П. Электропоезд ЭР25 | Admin | Ж/д статьи | 0 | 20.01.2011 14:32 |

| Возможно вас заинтересует информация по следующим меткам (темам): |

|

,

,

,

,

,

,

,

,

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|

Справочник

Справочник