|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме |

|

|

#1 (ссылка) |

|

Crow indian

Регистрация: 21.02.2009

Возраст: 43

Сообщений: 29,761

Поблагодарил: 397 раз(а)

Поблагодарили 5954 раз(а)

Фотоальбомы:

2576

Записей в дневнике: 691 Загрузки: 710

Закачек: 275

Репутация: 126089

|

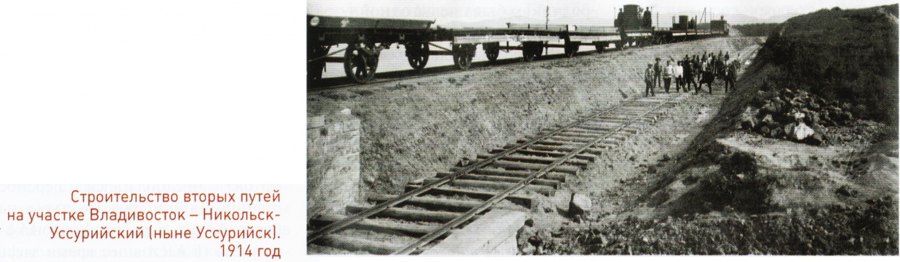

Тема: Дальневосточная (Уссурийская) и Харбинская (Китайско-Восточная) железные дорогиДальневосточная (Уссурийская) и Харбинская (Китайско-Восточная) железные дороги В.В. БУРКОВА, директор музея истории Дальневосточной железной дороги В нынешнем году отечественным железным дорогам исполняется 175 лет, и журнал уделит особое внимание публикации материалов об истории становления и развития железнодорожного транспорта страны, о первопроходцах железных дорог, этапах развития сети, уникальных разработках и объектах, созданных выдающимися учеными-транспортниками, о традициях железнодорожников. Предлагаем читателям два материала о строительстве Уссурийской и Китайско-Восточной железных дорог как участков Великого Сибирского пути - Транссиба. Изложенные в них новые факты, на наш взгляд, будут интересны для историков и любителей железных дорог. ПОСТРОЕННЫЕ на рубеже XIX—XX веков Уссурийская (с 1936 г. — Дальневосточная) и Китайско-Восточная (с 1953 г. — Харбинская) железные дороги являлись примыкающими друг к другу участками Великого Сибирского рельсового пути — Транссиба. Близкая расположенность двух дорог определила тесную связь и взаимодействие между ними с самого начала их сооружения. Журнал неоднократно писал об истории строительства и развития этих дорог, но новые факты, безусловно, представляют интерес для историков и любителей железных дорог. Точкой отсчета развития железнодорожных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке России является 1 (14) января 1895 г. В тот день состоялось открытие временного движения на Южно-Уссурийском участке Великого Сибирского пути от Владивостока до станции Муравьев-Амурский (ныне Лазо). 1 (14) ноября 1897 г. вся Уссурийская железная дорога в границах от Владивостока до Хабаровска протяженностью 764 км с двадцатью тремя станциями и семью разъездами была сдана в постоянную эксплуатацию. На рубеже XIX - XX веков Уссурийская железная дорога, построенная на коротких рельсах легкого тина (длиной 8,5 м и весом 24 кг /пог. м) являлась однопутной, технически маломощной, с низкой пропускной способностью. К концу 1897 г. ее паровозный парк состоял из 41 трехосных и 12 четырехосных паровозов, 30% из которых были производства отечественного Коломенского завода, остальные машины были изготовлены на заводах Балдвина (США), Гуэна (Франция) и Зигля (Австро-Венгрия). Парк подвижного состава включал также 873 товарных, 73 пассажирских и почтово-багажных вагона. Бывшие в употреблении на других дорогах вагоны прошли здесь малый ремонт для приведения их в состояние, годное для движения. Ряд инженеров путей сообщения Н.С. Свиягин, Н.Н. Бочаров, Ф.Н. Дроздов, В.П. Рыжов и А.Ф. Кипарисов, которые были первостроителями Уссурийского участка (Владивосток — Хабаровск) Великого Сибирского пути, по окончании работ в Уссурийском крае продолжили свою деятельность в Маньчжурии, Они возглавили строительство отдельных линий Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), а первый начальник Уссурийской дороги в 1895—1899 гг. Д.Л. Хорват стал и первым управляющим КВЖД. Еще в период сооружения Китайско-Восточной железной дороги в 1902 г. Владивостокский биржевой комитет возбудил ходатайство о присоединении к ней Уссурийской дороги на правах временной аренды, которое исполняющий обязанности приамурского генерал-губернатора Беневский направил министрам путей сообщения и финансов. В документе утверждалось, что сосредоточение в руках Китайско-Восточной дороги всего железнодорожного пути от Забайкалья до Владивостока должно благоприятно отразиться как на быстроте и удобствах транзита между Тихим океаном и европейской Россией, так и на развитии коммерческого значения порта Влаливосток. Обострение международной обстановки в Маньчжурии и разразившаяся в 1904 г. Русско-японская война отодвинули рассмотрение вопроса о слиянии этих дорог. После военного поражения Российской империи на основании VI статьи Портсмутского мирного договора 1905 г. южная ветвь КВЖД от станции Куанченцзы до района Люйда отошла к Японии и получила наименование Южно-Маньчжурская железная дорога (ЮМЖД). В результате этого порт Владивосток приобрел решающее стратегическое значение как единственный выход Транссибирской магистрали к Тихому океану В свою очередь, администрация Китайско-Восточной дороги, заинтересованная в увеличении экспорта зерновых культур из Маньчжурии на мировой рынок, вынуждена была обратить на него особое внимание. Вскоре по окончании войны возник проект о передаче в эксплуатацию КВЖД участка Пограничная — Владивосток, оставшийся неосуществленным. Осенью 1905 г. получило огромный размах забастовочное движение на транспорте, распространившееся по всей железнодорожной сети. Вследствие действий стачечного комитета Уссурийской дороги ее начальник Н.И. Кремер был вынужден покинуть Приамурский край. Председатель Совета министров С. Ю. Витгс, идеолог и куратор проекта КВЖД, обратился к императору Николаю II с докладом об опасности для государственных интересов оставления Уссурийской дороги в сложившемся положении. В докладе указывалось, что служащие дороги своевольничают', а администрация находится иод влиянием неблагонадежных лиц. Напротив, соседняя Китайско-Восточная дорога, выполнившая грандиозную работу во время войны и после нее, когда на всех дорогах происходили беспорядки, ни на час не прекращала своей деятельности. Исходя из анализа предоставленных данных, Витте указывал на необходимость передачи Уссурийской дороги в аренду Обществу Китайско-Восточной железной дороги, администрация которой сможет навести гам образцовый порядок. Для выяснения условий передачи при министерстве финансов было образовано особое совещание иод председательством товарища министра М.И. Чистякова, куда вошли представители военного ведомства, министерства путей сообщения, торговли и промышленности. финансов, государственного контроля и правления Общества Китайско-Восточной железной дороги. В журнале особого совещания от 21 и 23 февраля 1906 г. отмечалось, что в связи с образованием Южно-Маньчжурской дороги КВЖД придется столкнуться с усиленной конкуренцией со стороны японцев, которые будут стремиться к привлечению грузов на ЮМЖД с нелыо их транзита через порт Дальний (Дайрен). Для успеха в конкурентной борьбе и обеспечения преимуществ для перевозок необходимо было сосредоточить управление перевозочным процессом до Владивостока в одних руках. Централизация управления обеспечивала оперативность принятия решений, гибкую тарифную политику и устраняла непроизводительную передачу грузов на узловой станции Пограничная и возможные затруднения в обмене подвижным составом между двумя дорогами. В конечном итоге объединение дорог должно было упростить русское экономическое влияние на Дальнем Востоке. В журнале совещания также указывалось, что объединение Китайско-Восточной и Уссурийской железных дорог влечет за собой сокращение управленческого аппарата и гарантирует государственному казначейству ежегодную экономию около 300 тыс. руб. По завершении работы большинство членов особого совещания пришли к заключению о желательности передачи Уссурийской дороги в эксплуатацию КВЖД. Лишь представитель военного ведомства генерал-лейтенант Левашов высказался категорически против передачи, признав ее по стратегическим соображениям вредной, учитывая частный характер Общества КВЖД. В марте 1906 г. вышло правительственное постановление о передаче казенной Уссурийской железной дороги во временную аренду акционерному Обществу КВЖД. Фактическая передача состоялась 1 августа. Управление дороги было расформировано, и вместо нее образовано Уссурийское отделение КВЖД, которое в дальнейшей своей деятельности руководствовалось общими правилами и положениями Китайско-Восточной дороги. Схема управления КВЖД была сложной. Основные производственные структуры — службы пути и сооружений, подвижного состава и тяги, движения и телеграфа - имели но три отделения: Восточное, Западное и Уссурийское. Таким образом, управление по вертикали было четырехзвенным: служба, отделение, участок и линейное предприятие. Начальниками отделений Уссурийской железной дороги были назначены: по службе пути — С.Ц. Оффенберг, являвшийся и председателем местного совета начальников Уссурийских отделений; по службе движения — Н.Э. Спенг-лер; по службе подвижною состава и тяги — инженер Ильчеев и по материальной службе — старший агент Лалош. Начальник Уссурийского отделения службы пути и сооружений возглавлял совет начальников отделений пути КВЖД, координируя их работу. Об особом положении Уссурийского отделения свидетельствовало и то, что оно имело собственные Главные железнодорожные мастерские на станции Никольск-Уссурийский (ныне Уссурийский локомотиворемонтный завод). Однако все основные службы и отделы располагались при управлении КВЖД в Харбине. В соответствии с соглашением между правительством и Обществом КВЖД, высочайше утвержденным 22 сентября 1906 г., Общество принимало на себя эксплуатацию Уссурийской дороги от своего имени, но за счет казны. Срок аренды устанавливался в 25 лет, т.е. до 1 января 1931 г. Непосредственное заведование эксплуатацией Уссурийской линии и новыми работами, производимыми на ней, вверялось правлением управляющему Китайско-Восточной дороги Д.Л. Хорвату Дефицит по эксплуатации, как и затраты на производство работ по переустройству и усилению Уссурийской линии, возмещались Обществу КВЖД правительством. Состояние Уссурийской железной дороги ко времени ее передачи в аренду КВЖД совершенно не отвечало все возраставшему движению грузовых и пассажирских поездов. К тому же интенсивно развивался экспорт маньчжурской сельскохозяйственной продукции через порт Владивосток на мировые рынки. Плохое состояние дороги являлось следствием как естественного износа за время предшествовавшей эксплуатации, так и облегченных технических условий, которые были заданы при ее сооружении (деревянные мосты, рельсы весом 23,6 кг/м, допущение предельных подъемов в 10%с и наименьшего радиуса кривых). По рельсам легкого типа нельзя было пропускать тяжеловесный подвижной состав, пропуск груженых четырехосных вагонов мог осуществляться со скоростью не выше 10 км/ч. При постройке дороги максимальная пропускная способность была задана 7 пар воинских поездов в сутки, что совершенно не отвечало потребности доведения воинского движения до 20-парного графика. Коммерческое движение по Уссурийской линии изначально было рассчитано на 3 пары поездов, вто время как на Китайско-Восточной дороге действовал 13-парный коммерческий график. Планомерное развитие технических устройств Уссурийской линии в соответствии с требованиями железнодорожной техники с целью увеличения ее пропускной способности стало неотложной задачей Общества КВЖД. Самой острой проблемой к моменту передачи Уссурийской дороги было крайне неудовлетворительное и угрожающее безопасности движения состояние деревянных мостов. Ряд водотоков как на южном, так и на северном участках дороги были перекрыты временными деревянными мостами, пришедшими в ветхое состояние. Одним из самых слабых мест были большие мосты через реки Кия и Подхоренок, состоявшие из деревянных эстакад по поймам рек с перекрытием русла двадцатиметровыми деревянными фермами системы Гау. Например, мост через Кию отверстием 250 м уже в 1898 г., на второй год эксплуатации Уссурийской дороги, пришел в аварийное состояние, дав значительный прогиб. Чтобы исправить ситуацию, были сделаны временные подпорки в виде клеток из старых шпал, и поезда двигались по мосту с минимальной скоростью. Спустя еще два года в областной хронике «Приамурских ведомостей» отмечалось, что «... одна из ферм деревянного моста на р. Кие ... дала опасные трещины. Раньше движение пассажирских поездов через этот мост производилось самым тихим ходом, а теперь пассажиров приглашают переходить через него пешком». Поэтому уже в 1907 г. был выполнен капитальный ремонт эстакад и замена пролетов на железные фермы системы Эйфеля, одновременно велась разработка проектов постоянных мостов. Всего за годы эксплуатации Уссурийской дороги в составе КВЖД были перестроены на постоянные 57 деревянных мостов и большое число капитально отремонтировано. В период с 1907 по 1909 гг. за счет ежегодных ассигнований были исполнены новые работы на сумму свыше 9 млн. 200 тыс. руб. Усовершенствование технического состояния Уссурийской линии в первую очередь было направлено на развитие ее южного участка, по которому шли экспортные грузы с Китайско-Восточной дороги. На протяжении 230 км от станции Пограничной до Владивостока легкие рельсы заменили на тяжелые (32 кг в пог. метре), что позволило пропускать тяжеловесные поезда с необходимой скоростью и установить непрерывную экспрессную линию между европейской Россией и Дальним Востоком. Для удовлетворения нужд развивающегося движения было уложено 13 км дополнительных путей на 23 станциях. Исполнили ряд работ и по развитию станции Владивосток, находившейся в неблагоприятных топографических условиях на узкой береговой полосе. Для уширения станционной площадки часть бухты в мелком месте засыпали и на нее уложили дополнительные пути, построили платформы на товарном дворе общей площадью свыше 1000 м2, увеличили площадь складских помещений и устроили весовой помост на полуострове Эгершельд. Усилили и водоснабжение станции, уложив 750 м шестидюймовых труб и установив 4 пожарных крана. Для облегчения работ на станции Владивосток была начата постройка в четырех километрах от нее сортировочной станции Первая Речка с переносом на последнюю всего тягового хозяйства. Тем самым маневры с составами на станции Владивосток были сведены к минимуму Уложили вторые пути и смягчили профиль пути на участке Владивосток — Первая Речка с устройством железобетонных виадуков через улицы Алеутскую. Светланскую и Пекинскую (Фокина), что способствовало повышению безопасности движения. Так как после Русско-японской войны экспрессное и обыкновенное пассажирское движение на Дальний Восток пошло через Владивосток, го существовавшее ранее здание пассажирского вокзала площадью 380 м2 оказалось тесным. Было принято решение о реконструкции существующего вокзального комплекса с расширением его площади. Начатое в 1909 г. строительство нового вокзала в неорусском стиле общей площадью 1129 м2 было завершено в 1912г. В 1910 г. Министерство путей сообщения возбудило вопрос об усилении всей Уссурийской дороги в связи с примыканием к ней строившейся Амурской железной дороги (Куэнга — Хабаровск). К тому времени общее число станционных и разъездных путей, различного рода станционных построек на Уссурийской дороге было ограничено необходимостью пропуска 3 пар поездов в сутки. По техническим же условиям Амурской железной дороги был задан 9-парный коммерческий график. Составление проекта переустройства и усиления Уссурийской линии было возложено на Общество Китайско-Восточной дороги. Требовалось смягчить профиль пути, исправив допустимые уклоны, увеличить радиус кривых, сменить рельсы на более тяжелые, построить новые разъезды, усилить водоснабжение поездов на станциях и пр. Проект реконструкции включал также устройство второго пути на участке Владивосток—Ни кол ьск-Ус-сурийский с сооружением между станциями Кипарисово и Надсж-динская тоннеля длиной 640 м, учитывая значительный рост коммерческого движения на данном участке. Заведующим переустройством Уссурийской линии был назначен опытнейший инженер Китайско-Восточной дороги В.И. Александров. Все работы должны были производиться подрядным способом, к хозяйственному способу переходили лишь при работах, связанных с безопасностью движения, или в тех случаях, когда сдача работ подрядчикам была невыгодной. 13 июля 1913 г. последовало высочайшее утверждение закона об определении стоимости работ по переустройству Уссурийской железной дороги в сумме 29 млн. 297 тыс. руб. и об отпуске из государственного казначейства средств на развертывание означенных работ в первый год в размере 1 млн. руб. Ввиду значительного объема и сложности планируемые работы решено было провести в две очереди. Первоочередные работы планировалось закончить за три года (1913-1916), ко времени открытия сквозного движения по Амурской железной дороге, т.е. к 1 января 1917 г. Во вторую очередь (1916—1919) намечалось произвести работы, непосредственно влияющие на пропускную способность дороги: замену рельсов, увеличение балласта, расширение полотна и пр. Однако в этот период были выполнены работы только по переустройству участка Владивосток—Никольск-Уссурийский с укладкой на нем второго нуги и сооружением Кипарисовского тоннеля. В рамках усиления пропускной способности всей Уссурийской железной дороги активно рассматривав вопрос о коренной реконструкции станции Хабаровск. В результате соединения с Амурской железной дорогой станция 2-го класса Хабаровск, бывшая на протяжении первых двадцати лет тупиковой, должна была стать одной из решающих узловых станций дороги со значительным объемов перевозок. Для разработки проекта ее переустройства в феврале 1913 г. Управлением железных дорог была созвана особая узловая комиссия под председательством инспектора эксплуатации инженера Муяки. В комиссию вошли от КВЖД начальник Уссурийского отделения С.Ц. Оффенберг, начальник 7-го участка эксплуатации инженер Фролов и представители от местной думы Хабаровска. Комиссия рассмотрела несколько вариантов модернизации железнодорожного узла, в числе которых был проект, предусматривающий приближение линии отчуждения дороги к центру города.  По проекту инженера Н. П. Долматова предполагался перенос станционной инфраструктуры на берег Амура в район Урядовского утеса (в настоящее время здесь расположена площадь Славы). Главная линия железной дороги от Амурского моста должна была идти к Хабаровску вдоль русла Амура, пересекая р. Чердымовку у ее устья (территория стадиона им. Ленина). Затем линия проходила тоннель, пробитый под Муравьевским утесом, тянулась вдоль всех городских пристаней, вновь скрываясь в тоннель под Урядовским утесом близ водозаборной стан ни и. Пассажирская и товарная станции намечались в одном месте. Первая — на месте артиллерийского склада (район ул. Комсомольской на спуске к берегу Амурской протоки). Товарная и воинская станции должны были разместиться в районе лесопилки купцов Плюсниных, захватив почти все Опытное поле (Дендрарий) и часть Дальнеукраинской слободки (Прибрежный микрорайон). Этим и другим планам, в том числе по сооружению нового каменного вокзала и переносу управления Уссурийской железной дороги из Владивостока в Хабаровск, не суждено было тогда воплотиться в жизнь. Помешала начавшаяся вскоре Первая мировая война и последовавшие за ней революция и Гражданская война. Начался новый этап сосуществования Китайско-Восточной и Уссурийской магистралей, на котором сугубо технические вопросы тесно переплелись с политическими и военно-стратегическими. В этот период северная Маньчжурия превратилась в региональный центр сосредоточения российской эмиграции, который оказывал значительное влияние на социально-экономические и военно-политические процессы на Дальнем Востоке. После первых поражений в боях с советской властью в полосу отчуждения КВЖД отовсюду стали стекаться различные контрреволюционные силы. Атаманы Г.М. Семенов и И.П. Калмыков формировали на КВЖД и в пограничном с нею районе свои отряды, что вызывало со стороны работников Уссурийской дороги враждебное к Китайско-Восточной дороге отношение. В августе 1918 г. общее собрание служащих на станции Никольск-Уссурийский постановило требовать отделения Уссурийской дороги от КВЖД. Но тогда отделения фактически не состоялось, так как в Приморском крае по существу не было правительства и некому было принимать соответствующие решения. В начальный период революционных событий широкие массы служащих и рабочих Уссурийского отделения КВЖД не были втянуты в активную политическую жизнь страны. Лишь когда борьба между советской властью и «верховным правителем» России А.В. Колчаком докатилась до Дальнего Востока и в крае высадились интервенты, железнодорожники приняли активное участие в этой борьбе, встав на сторону советской власти. Они оказывали всяческое содействие партизанским отрядам и противодействовали колчаковским частям, тормозя продвижение их войск и продовольствия. Дорога от этой борьбы, конечно, страдала: гибли мосты, гражданские сооружения, подвижной состав и т.п. В результате совместной деятельности партизан и железнодорожников власть все более и более расшатывалась. В январе 1920 г. отряды партизан под командованием Г.М. Шевченко после небольшого сражения вступили во Владивосток. Было образовано Временное правительство Приморской областной земской управы. 20 марта 1920 г. новое правительство приняло распоряжение № 147 «О расторжении договора 1906 г. об аренде Уссурийской железной дороги Обществом Китайско-Восточной железной дороги». 1 июля было объявлено об окончательном отделении Уссурийской дороги от КВЖД с образованием самостоятельного управления во главе с управляющим дорогой инженером Н.Э. Спенглером, бывшим начальником Уссурийского отделения службы движения. В 1924 г. было заключено Соглашение об общих принципах урегулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской Республикой, в котором новый статус КВЖД определялся как совместное российско-китайское коммерческое предприятие с управлением на равноправной основе. Обе стороны были заинтересованы в увеличении транзитного грузопотока из Маньчжурии на Уссурийскую железную дорогу и создавали для этого благоприятные условия. Транзитные перевозки занимали значительное место в работе Уссурийской железной дороги. В 1926— 1927 гг. доля транзитных грузов с КВЖД составила 49% от общего объема всех транспортированных грузов. Сотрудничество Китай-ско-Восточной и Уссурийской железных дорог было свернуто в связи с продажей КВЖД «независимому маньчжурскому государству» Маньчжоу-Го в 1935 г. Новый этап сосуществования двух магистралей — КВЖД и ДВЖД — начался после окончания Второй мировой войны. В 1945 г. была образована Китайская Чанчуньская железная дорога (КЧЖД) под общим советско-китайским управлением. СССР оказал большую помощь в восстановлении разрушенного в ходе войны железнодорожного хозяйства и обеспечении КЧЖД квалифицированным персоналом. Многие специалисты были командированы в Китай с Дальневосточной железной дороги. В 1952 г. Советский Союз безвозмездно передал КЧЖД (с 1953 г. — Харбинская железная дорога) Китайской Народной Республике. г. ХАБАРОВСК

__________________

Телеграм-канал ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК Телеграм-канал ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКЕсли у вас возникли вопросы по работе сайте - пишите на почту admin@scbist.com |

|

|

Цитировать 12 |

|

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| [РЖД ТВ] 75 локомотивов до конца года пополнят парк Дальневосточной железной дороги | Admin | Новости на сети дорог | 0 | 14.05.2012 11:13 |

| [Новости РЖД] Орден Почета получил начальник Дальневосточной железной дороги Михаил Заиченко | Admin | Новости на сети дорог | 0 | 16.03.2012 13:29 |

| =Курсовая работа= Разработка телекоммуникационной сети Юго-Восточной железной дороги | pyulove | Курсовое и дипломное проектирование | 0 | 10.11.2011 14:03 |

| [Новости РЖД] Хабаровские школьники посетили ключевые предприятия Дальневосточной железной дороги | Admin | Новости на сети дорог | 0 | 28.03.2011 16:12 |

| =Отчет по практике= Ургальская дистанция пути Дальневосточной железной дороги | Admin | Студенту-путeйцу | 0 | 26.03.2011 16:32 |

| Возможно вас заинтересует информация по следующим меткам (темам): |

| , , , , |

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|

Справочник

Справочник