|

|

|

|

|

||||||||

| Последние сообщения на форуме |

| Последние комментарии к фото |

| Новые записи в дневниках |

| Новые комментарии в дневниках |

| Новое в группах |

| Ссылки сообщества |

| Социальные группы |

| Поиск по форуму |

| Поиск по метке |

| Расширенный поиск |

| Найти все посты, за которые поблагодарили |

| К странице... |

|

|

|

|

|

|

|

Инструменты Статьи | Поиск в этой Статье |

|

#1

|

|

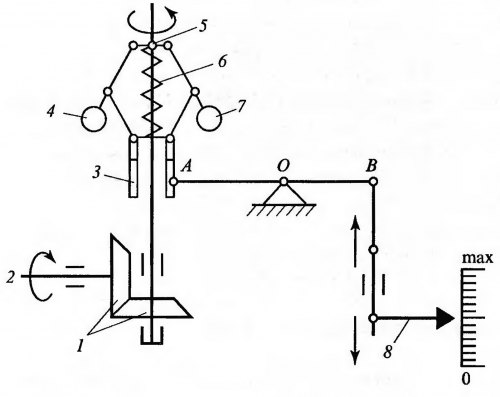

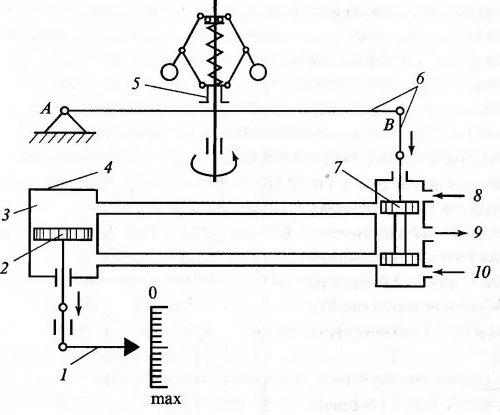

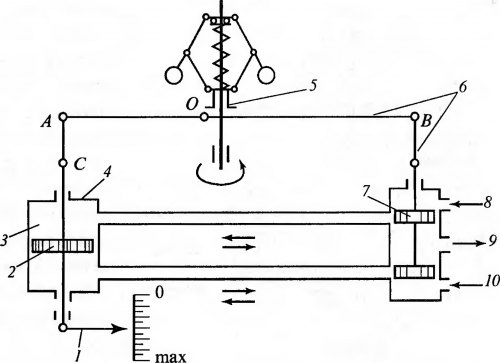

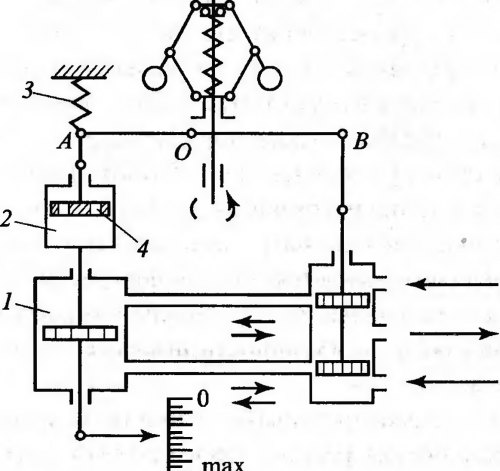

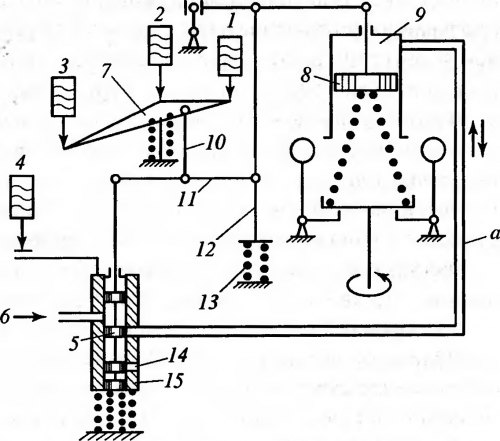

Системы регулирования дизелей

В процессе эксплуатации тепловоза по каким-либо причинам нагрузка на дизель может упасть сразу до нуля. Частота вращения коленчатого вала дизеля, в цилиндры которого поступает топливо в прежнем количестве, может быстро увеличиваться («дизель идёт в разнос»). От значительного увеличения центробежных сил вращающихся деталей и сил инерции возвратно-поступательных масс двигатель может разрушиться. Для предохранения от таких случаев дизели оборудуются регулятором безопасности (регулятор предельного числа оборотов), который у дизеля 10Д100 при увеличении частоты вращения коленчатого вала выше установленной, т.е. при 940—980 об/мин, воздействует на рычаг выключения подачи топлива. Он переводит рейки топливных насосов в положение нулевой подачи. У дизелей 11Д45А выключается подача топлива при 840—870 об/мин, у дизелей 5Д49 — при 1150—1200 об/мин. У дизелей типа ГТД1М при 840—870 об/мин приводится в действие механизм, который стопорит толкатели топливных насосов в верхнем крайнем положении. Для поддержания постоянной частоты вращения коленчатого вала независимо от изменения нагрузки, кроме регулятора безопасности, дизели оборудуются регулятором частоты вращения. Частоту вращения коленчатого вала дизеля устанавливает машинист тепловоза контроллером в зависимости от массы поезда, профиля и заданной скорости движения по участку. Величина мощности, соответствующая заданной контроллером частоте вращения вала дизеля, автоматически устанавливается передачей мощности тепловоза. С изменением скорости движения нагрузка на дизель меняется, но и при постоянной подаче топлива дизель развивает различную мощность, потому что его кпд изменяется в зависимости от условий окружающей среды, температуры масла, воды, топливной аппаратуры. Следовательно, частота вращения вала дизеля при постоянной подаче топлива изменяется, нарушая нормальную работу дизеля.  Рис. 2.57. Схема центробежного регулятора прямого действия: 1 — зубчатые колёса; 2 — от коленчатого вала; 3 — муфта; 4,7 — груз; 5 — диск; б — пружина; 8 — рейка топливного насоса Значит, нужно устройство, которое изменяло бы подачу топлива в цилиндры с изменением нагрузки: при увеличении нагрузки увеличивало бы подачу топлива в цилиндры, а при уменьшении — уменьшало. Поэтому тепловозные дизели, кроме предельного регулятора, оборудуются регулятором частоты вращения коленчатого вала. Регулятор при несоответствии нагрузки и мощности, развиваемой дизелем, перемещает на нужную величину рейки топливных насосов, воздействуя на величину подачи топлива, и поддерживает постоянной заданную частоту вращения коленчатого вала дизеля независимо от нагрузки. У дизелей 10Д100, ИД45, Д49 регулируют не только частоту вращения, но и мощность дизеля. Рассмотрим принцип работы центробежного регулятора прямого действия. Он называется центробежным потому, что его действие основано на изменении центробежных сил, возникающих при разных значениях частоты вращения его грузов. В регуляторе таким вращающимся телом является траверса (диск) 5 (рис. 2.57). Он приводится во вращение через зубчатую передачу 1 от коленчатого вала дизеля 2. К краям диска 5 шарнирно прикреплены два рычага с одинаковыми грузами 4 и 7, которые вращаются вместе с диском регулятора вокруг вертикальной оси и связаны шарнирами со скользящей муфтой 3, свободно перемещающейся вверх или вниз. Этот узел называется измерителем частоты вращения коленчатого вала дизеля, это исходный основной орган регулятора. Предварительная затяжка пружины регулятора соответствует заданной частоте вращения, т.е. уравновешивается вертикальной составляющей от центробежной силы грузов. Сила затяжки пружины 6 задается контроллером, управляемым машинистом. Для изменения частоты вращения коленчатого вала дизеля специальный механизм меняет силу затяжки пружины 6. Если подача топлива в цилиндры соответствует нагрузке дизеля, то коленчатый вал вращается с постоянной частотой и вся система регулятора находится в равновесии. При уменьшении нагрузки частота вращения вала дизеля при той же подаче топлива увеличится, соответственно увеличится и частота вращения диска регулятора 5, а следовательно, и связанных с ним обоих грузов 4 и 7 регулятора, которые под влиянием центробежных сил разойдутся и, преодолевая усилие пружины б, поднимутся вверх, увлекая за собой муфту 3. Положение муфты 3 изменяется всякий раз, когда изменяется частота вращения коленчатого вала дизеля. При переходе муфты 3 в новое положение регулятор создаёт силу, необходимую для перемещения реек 8 топливных насосов. При уменьшении нагрузки на дизель и перемещении муфты рычаг АОВ, воздействуя на рейки 8 топливных насосов, уменьшает подачу топлива в цилиндры дизеля, т.е. частота вращения коленчатого вала снизится. Так будет происходить до тех пор, пока центробежная сила грузов 4 и 7 не уравновесится силой пружины 6 регулятора. Такой регулятор устанавливает частоту вращения вала дизеля при уменьшении нагрузки всегда приблизительно постоянной. При увеличении нагрузки частота вращения коленчатого вала дизеля уменьшится, грузы 4 и 7 регулятора сблизятся, муфта 3 опустится и рычаг АОВ, переставляя рейки 8 топливных насосов, увеличивает подачу топлива в цилиндры до тех пор, пока снова не восстановится равновесие. Такой регулятор называется регулятором прямого действия, потому что непосредственно воздействует на рейки топливных насосов, т.е. его рычаг жёстко связан с рейкой 8. Недостаток такого регулятора состоит в том, что для мощных дизелей (в 736 кВт и более) требуется большое усилие для перемещения реек топливных насосов из-за того, что масса деталей, которые нужно перемещать в процессе регулирования, достигает нескольких килограммов. В сочленении рычагов, соединяющих регулятор с топливными насосами, возникают силы сопротивления от трения деталей. Для создания большей центробежной силы необходимо увеличивать размеры грузов 4 и 7. Регулятор становится громоздким, уменьшается его чувствительность и, как следствие, ухудшается качество регулирования. Поэтому такие регуляторы для тепловозных дизелей не применяются. Рассмотрим устройство центробежного регулятора непрямого действия. Для увеличения перестановочной силы регулятора, сохранив прежние грузы, применяют вспомогательное усилительное устройство — сервомотор (<серводвигатель), т.е. это цилиндр с силовым поршнем 2 (рис. 2.58), шток которого соединён с рейками топливных насосов 8 (см. рис. 2.57). Поршень серводвигателя передвигается в цилиндре 4 пропорционально давлению масла. Например, в регуляторе дизеля 1 ОД 100 давление масла составляет 0,58—0,68 МПа (6—7 кгс/см2). Масло нагнетается шестерённым насосом регулятора. Движение поршня управляется легким золотником 7, на перемещение которого нужна небольшая сила. Поскольку золотник 7 полностью уравновешен, то, чтобы вывести его из среднего положения, достаточно силы, которую создают прежние центробежные грузы регулятора. Теперь муфта 5 регулятора приводит в движение не рейки 1 топливных насосов, а небольшой золотник 7, который управляет силовым поршнем 2 серводвигателя 3, соединённого с муфтой 5 регулятора. Золотник 7 свободно перемещается в камере, в которую поступает под давлением масло. Через окна камера золотника 7 сообщается с цилиндром 4 серводвигателя 3. Например, на рис. 2.58 схематично показано положение, при котором окна в камере закрыты золотником 7, т.е. масло не поступает в цилиндр 4 серводвигателя 3. Следовательно, количество топлива, поступающее в цилиндры дизеля, соответствует его нагрузке, а золотник 7находит-ся при этом в среднем положений (положение перекрыши). Когда нарушится соответствие между нагрузкой и мощностью дизеля, муфта 5 сдвинется, а с ней переместится от среднего положения золотник 7, открывая доступ маслу в одну из полостей цилиндра 4 серводвигателя 3. При передвижении вниз муфта 5 потянет за собой золотник 7, который откроет верхнее окно, а масло поступит в полость над поршнем 2 серводвигателя 3, и в то же время он откроет нижнее окно, выпуская масло из нижней полости на слив. И наоборот, передвигаясь вверх, золотник 7 откроет доступ масла в нижнюю полость и выпустит его из верхней полости. В результате силовой поршень 2, управляемый золотником 7, будет перемещаться вниз или вверх.  Рис. 2.58. Схема регулятора непрямого действия с серводвигателем: 1 — рейка топливного насоса; 2 — силовой поршень; 3 — серводвигатель; 4—цилиндр; 5—муфта; 6—двуплечий рычаг; 7— золотник; 8,10 — подвод масла; 9 — слив масла Так как силу для перемещения рейки топливного насоса создают не сами центробежные грузы регулятора, а серводвигатель 3, то такой регулятор называется регулятором непрямого действия. После перестановки рейки топливного насоса в положение, соответствующее новой нагрузке, силовой поршень 2 серводвигателя 3 необходимо остановить, а поэтому нужно золотник 7вернуть в первоначальное, среднее, положение и перекрыть окна золотниковой втулки (камеры). Для этого после окончания процесса регулирования точке В рычага регулятора надо находиться всегда в одном положении. Схема, приведённая на рис. 2.58, указанным требованиям не удовлетворяет, так как при увеличении нагрузки частота вращения диска уменьшается, грузы регулятора сходятся и золотник 7 перемещается вниз. Масло поступает в верхнюю полость серводвигателя 3, а его шток, опускаясь вниз, увеличивает подачу топлива. Частота вращения коленчатого вала дизеля возрастает, поскольку золотник 7 открывает верхнее окно, поршень 2 серводвигателя 3 перемещается вниз до нижнего крайнего положения. Подача топлива превысит необходимую, частота вращения вала дизеля возрастёт, и грузы регулятора разойдутся. Золотник 7 откроет доступ масла в нижнюю полость серводвигателя 5, и поршень 2 его переместится в верхнее крайнее положение. Частота вращения вала резко упадёт, что вызовет новое перемещение золотника 7 вниз. Золотник 7, так же как и поршень 2 серводвигателя 3, непрерывно движется вверх и вниз, частота вращения вала меняется, т.е. процесс регулирования неустойчив. Чтобы затормозить колебания золотника 7, когда силовой поршень 2 сервомотора 3 займёт нужное положение и подача дизельного топлива будет соответствовать изменившейся нагрузке, нужно точку В (см. рис. 2.58) каким-либо способом возвратить в место, при котором золотник вернётся в среднее положение. Точка качания А рычага АВ (рис. 2.59) неподвижна, и поэтому движение золотника 7 не связано с движением силового поршня 2 серводвигателя 3. Если точку А сделать подвижной, то при перемещении муфты 5 регулятора, например, вверх точка А в начальный момент останется неподвижной потому, что у поршня 2 серводвигателя 3 большое сопротивление движению; золотник 7 переместится вверх и при этом откроет вход маслу в пространство под силовой поршень 2 серводвигателя 3 и выход масла из пространства над поршнем. Едва поршень 2 начнёт подъём, вместе с ним двинется вверх левый конец рычага АОВ (точка А). Поэтому правый конец рычага (точка В), поворачивающийся около точки О муфты 5 регулятора, двинется вниз и опустит золотник 7. Золотник 7 будет постепенно возвращаться в среднее положение, закрывая доступ масла в пространство под поршнем 2. Поршень 2 остановится, когда насосы прибавят подачу топлива на величину, соответствующую увеличению нагрузки.  Рис. 2.59. Схема регулятора с жёсткой обратной связью: 1 — рейка топливного насоса; 2 — силовой поршень; 3 — серводвигатель; 4—цилиндр; 5—муфта; 6—двуплечий рычаг; 7 — золотник; 8,10 — подвод масла; 9 — слив масла; Следовательно, соединение левого конца рычага АОВ с поршнем 2 серводвигателя 3 возвращает точку В в определённое место, при котором золотник 7 занимает среднее положение. Значит, кроме прямой связи золотника 7 с поршнем 2 появляется обратная связь поршня 2 с золотником 7через рычаг АОВ, т.е. устанавливается жёсткая обратная связь. Такой регулятор называется регулятором непрямого действия с жёсткой обратной связью потому, что рычаг А О В является жёстким, а обратной потому, что силовой поршень 2 через рычаг А ОВ обратно воздействует на золотник 7. Недостаток регулятора с жёсткой обратной связью в том, что при изменении нагрузки частота вращения коленчатого вала дизеля несколько изменяется, хотя требуется её постоянство. Это явление объясняется так (см. рис. 2.58). Например, при увеличении нагрузки грузы регулятора опустятся, точка В опустится, золотник 7 передвинется и откроет окна, подача топлива увеличится, а мощность дизеля придёт в соответствие с новой нагрузкой. Однако частота вращения коленчатого вала дизеля не сохранится, потому что система регулирования успокоится тогда, когда точка В вернётся в начальное положение, т.е. когда золотник вернётся в среднее положение и перекроет окна. Таким образом, точка В всегда приходит в начальное положение; но положение точек О и А меняется. С увеличением подачи топлива поршень 2 передвинется вниз и опустит муфту О. Такое положение муфты 5 и, следовательно, грузов соответствует меньшей частоте вращения вала. Вот почему при регуляторах с жёсткой обратной связью всегда происходит небольшое уменьшение («просадка») частоты вращения коленчатого вала при увеличении нагрузки на дизель. От этого недостатка можно избавиться, если превратить жёсткую обратную связь в гибкую. Для этого между точкой А и серводвигателем 1 ставится цилиндрик 2 с поршеньком 4 (рис. 2.60), в котором сделаны маленькие калиброванные отверстия, сообщающие противоположные полости цилиндрика 2 с маслом. Жёсткой обратной связью цилиндрик 2 присоединяется к поршню серводвигателя, а поршенёк цилиндрика 2 — к рычагу АОВ. К рычагу А О В прикрепляется пружина-компенсатор 3. Так жёсткая обратная связь превращается в упругую {гибкую). Так как поршенёк 4 и его цилиндрик 2 движутся совместно, то до начала перемещения и в первый момент этого перемещения силового поршня в серводвигателе 1 работа регулятора подобна работе регулятора с жёсткой обратной связью, потому что масло из одной полости в другую перетекает очень медленно из-за значительных сопротивлений в маленьких отверстиях поршенька 4. После впуска масла в одну из полостей серводвигателя (см. рис. 2.58) 3 золотник 7 возвращается в среднее положение, останавливая движение поршня 2 серводвигателя 3, как и при жёсткой связи. Чуть ранее возврата золотника 7 в среднее положение масло в цилиндрике 2 под влиянием пружины-компенсатора 3, действующей на поршенёк 4, преодолевая сопротивление в цилиндрике 2, переходит из одной полости в другую, и поршенёк 4 приходит в движение, вызывая перемещение (см. рис. 2.58) муфты 5 регулятора (т.е. точки О на рис. 2.60), которая возвращается в свое первоначальное положение. Из-за этого при новой нагрузке грузы регулятора вернутся в первоначальное положение, при котором наступит равновесие, когда частота вращения вала станет прежней. Следовательно, при наличии гибкой обратной связи сохраняется постоянная частота вращения вала дизеля при разных нагрузках. Поршенёк 4 с цилиндриком 2 и компенсирующей пружиной 3, превращающей жёсткую обратную связь в гибкую, называется изодромом, а сам регулятор — изодромным. Он поддерживает постоянным скоростной режим дизеля, автоматически уменьшая или увеличивая подачу топлива в рабочие цилиндры в соответствии с меняющейся нагрузкой. Однако колебания температуры обмоток электрических машин и мощности для вспомогательных нужд тепловоза существенно изменяют нагрузку дизеля, нарушают режим работы силовой установки, что влияет на рабочий процесс дизеля и снижение скорости движения тепловоза.  Рис. 2.60. Схема регулятора с гибкой обратной связью: 1—серводвигатель; 2—цилиндрик; 3—пружина компенсатора; 4 — поршенёк с отверстиями Этот недостаток устраняет объединённый регулятор частоты вращения и нагрузки дизеля, соединённый в один узел для дизелей 10Д100,11Д45,14Д40,5Д49 (тепловозов 2ТЭ10В, ТЭП60, М62, 2ТЭ116). Если рейки топливных насосов находятся в положении наибольшей подачи топлива в цилиндры дизеля, а нагрузка на дизель увеличивается выше той, которую можно получить при данном положении реек, то в этом случае регулятор частоты вращения не поддержит скоростной режим дизеля постоянным, так как резерв увеличения подачи топлива в цилиндры исчерпан, ибо рейки дошли до упора. Из-за перегрузки снижается частота вращения коленчатого вала, повышается дымность, так как дизель работает неэкономично с высокими температурой и давлением в цилиндрах. Чтобы увеличить нагрузку на тяговый генератор, а значит, и на дизель, необходимо включить реостат в цепь обмотки возбуждения генератора и ползунком реостата уменьшить сопротивление. Чтобы снизить нагрузку на генератор, надо передвинуть ползунок реостата в сторону увеличения его сопротивления. Так же действует объединённый регулятор при возрастании нагрузки на дизель от вспомогательного оборудования. Следовательно, при установившихся нагрузке и частоте вращения вала подача топлива насосами в цилиндр дизеля не изменяется, так как перераспределение нагрузок между тяговым генератором и вспомогательным оборудованием на работе дизеля не скажется, а благодаря объединённому регулятору вся мощность дизеля используется для тяги тепловоза при разных условиях движения.  Рис. 2.61. Схема электрогидравлического механизма затяжки всережимной пружины объединённого регулятора: 1—4 — тяговые электромагниты; 5 — золотник управления серводвигателем; 6 — подвод масла; 7 — треугольная пластина; 8— поршень; 9—серводвигатель управления затяжкой пружины; 10 — тяга; 11, 12 — рычажный механизм; 13—пружина; 14 — отверстие; 15 — золотниковая втулка управления с пружиной; а — канал Если заменить электропневматический механизм затяжки пружины более чувствительным и меньшим по размерам электрогидравлическим механизмом, регулирующим затяжку всережимной пружины, то получается более совершенный регулятор (рис. 2.61). Электрическая часть этого механизма состоит из четырёх тяговых электромагнитов 7—4, три из которых находятся против трёх углов треугольной пластины; у гидравлической части механизма есть золотник 5 управления серводвигателем 9, который, в свою очередь, управляет затяжкой пружины. Электромагниты 7—4 включаются или выключаются в соответствующей последовательности и различных комбинациях переводом рукоятки контроллера. Пластина 7 под действием якорей включённых электромагнитов изменяет положение в пространстве, из-за чего пластину 7 называют пространственной. При перемещении пластины 7 вниз золотник 5 управления серводвигателем через тяговый рычажный механизм открывает отверстие 14 в золотниковой втулке 15, благодаря чему масло поступает по каналу а в надпоршневое пространство серводвигателя 9, передвигает поршень 8 серводвигателя 9 на одну из семи ступеней затяжки всережимной пружины. Для увеличения количества ступеней затяжки предусмотрен четвёртый электромагнит, воздействующий не на треугольную пластину 7, а на золотниковую втулку 75 для реализации её возможности перемещаться относительно золотника управления 5. Когда четвёртый электромагнит включён, втулка 75, двигаясь вниз, открывает своё отверстие, и масло из надпоршневого пространства серводвигателя 9 выходит в ванну регулятора (на рисунке не показана), при этом затяжка всережимной пружины ослабляется. Включение четвёртого электромагнита вызывает действие, противоположное действию трёх остальных электромагнитов, чем достигается ещё семь ступеней ослабления затяжки всережимной пружины, т.е. получается 14 ступеней частоты вращения коленчатого вала дизеля, а с холостым ходом регулятор создаёт 15 ступеней частоты вращения коленчатого вала. В такой регулятор с электрогидравлической системой управления (условное обозначение 9Д100) внесли новое устройство — индуктивный датчик, которым устранили недостатки проволочного реостата с непосредственным электрическим контактом: произвольное изменение величины электрического сопротивления в месте контакта ползунка с проволочной намоткой, что искажает качество регулирования нагрузки. Индуктивный датчик — это катушка со стальным якорем. При прохождении через обмотку такой катушки переменного тока её сопротивление изменяется в зависимости от положения якоря: чем дальше якорь входит в катушку, тем больше её сопротивление, и наоборот. Поэтому индуктивный датчик используется для дополнительного регулирования мощности тепловозных дизель-генераторов. Обмотка катушки индуктивного датчика, питаемая переменным током, подключается в схему возбуждения генератора через выпрямительное устройство (мост), которое преобразует переменный ток в постоянный для системы возбуждения тягового генератора. Якорь индуктивного датчика, соединённый с серводвигателем регулятора нагрузки, изменяет свое положение при перемещениях серводвигателя. Бесконтактный индуктивный датчик значительно повышает надёжность регулятора и точность регулирования. В таком регуляторе типа 10Д100 есть пятый электромагнит, который устанавливает индуктивный датчик в положение наименьшего возбуждения при боксовании тепловоза. Admin добавил 29.01.2012 в 09:37 Вы можете дополнить или изменить данную статью, нажав кнопку Редактор |

|

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Системы наддува дизелей | Admin | Wiki | 0 | 29.01.2012 09:28 |

| новые системы регулирования движения поездов | ssaratov | Ищу/Предлагаю | 18 | 30.09.2011 19:50 |

| Ищу схемы реле в ДАУ АРС (дублирующих автономных устройств системы автоматического регулирования скорости) | Да долбать ж колотить | СЦБ в метрополитенах | 2 | 05.06.2011 09:29 |

| =Курсовая работа= Проектирование системы автоматического регулирования | СЦБист | Дипломы, курсовые, лекции, рефераты по СЦБ | 0 | 14.08.2009 07:33 |

| Системы интервального регулирования АЛС-АРС, Днепр, ДАУ | СЦБист | Автоблокировки | 0 | 22.03.2009 14:13 |

| Возможно вас заинтересует информация по следующим меткам (темам): |

|

,

,

,

,

,

|

| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |

|

|

Справочник

Справочник