|

|

3.3. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СТАНЦИИ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ

ЛИНИЯХ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Спустя

25 лет после ввода в эксплуатацию первой железной дороги между станциями

Стоктон и Далингтон была достигнута максимальная скорость движения

Многие

эксперименты по скоростному движению последних лет (так, в

Техническое

и экономическое развитие страны все больше требует наличия линий с большой

пропускной способностью для объединенного пассажирского и грузового движения,

которые могли бы также использоваться для международного сообщения и

соответствовать существующим и перспективным вагонопотокам. Существующие линии

в большинстве случаев в техническом отношении не удовлетворяют требованиям,

предъявляемым к таким магистральным линиям (высокая скорость движения, низкие

эксплуатационные расходы), а также количественным показателям работы

(наибольшая провозная способность). Их трасса, как правило, требует

значительного улучшения.

Совершенно

новые магистральные линии из-за высоких капитальных вложений могут быть построены

только в новых областях, охватываемых транспортом (в чем почти нет

необходимости в обоих немецких государствах) или при возникновении потребности

в транспортных связях между отдельными сконцентрированными населенными

пунктами высокоразвитых и густонаселенных стран и областей. Эта потребность

может стать необходимой для немецких государств в ближайшем будущем.

Магистральные

линии на перспективное развитие должны быть двухпутными, а на некоторых

участках многопутными с высокой пропускной способностью.

Для

реализации скоростей движения более

В

дальнейшем в книге рассматриваются магистральные линии, на которых максимальная

скорость движения должна быть установлена

Схема

обычных станций, лежащих на магистральных линиях, должна отражать их типичные

особенности. В соответствии с этим при строительстве таких станций должны быть

соблюдены следующие основные требования, предъявляемые к новым линиям:

а) трасса линии должна, как

правило, позволять осуществлять движение со скоростью

б) возможность в перспективе

электрификации. Вес поездов и максимальная скорость движения определяются

руководящим уклоном.

В переходный

период паровозы и тепловозы также должны удовлетворять потребные объемы

перевозок. По максимальной скорости движения, допустимому непогашенному

центробежному ускорению и максимальному возвышению рельсов, равному

в)

станции со схемами, применяемыми на обычных линиях, могут стать станциями

магистральной линии. Поэтому они должны быть переустроены С учетом

технических особенностей и задач магистральных линий (высокая скорость

движения, безостановочный пропуск поездов, длина поездов и т. д.).

Эти

станции должны соответствовать не только общим основным положениям о

современных станциях, но и требованиям, предъявляемым условиями эксплуатации

магистральной линии. Платформы должны иметь подходы в разных уровнях с

устройствами тоннелей или пешеходных мостов (мосты не должны ухудшать

видимость сигналов, должны обеспечивать повышенную безопасность ожидающих

поезда пассажиров). Нахождение пассажиров на платформах вдоль главных путей во

время следования скоростных поездов воспрещается. Это возможно осуществить на

остановочных пунктах с односторонне используемыми платформами (внешние

платформы). На промежуточных платформах выполнение указанного условия связано с

трудностями, имея в виду возможный одновременный прием поездов на оба пути

платформы. Поэтому у главных путей на станциях, имеющих специальные пути для

обгона и скрещения, не должны предусматриваться платформы. Пассажирские и

грузовые поезда останавливаются в этом случае на обгонных путях, имеющих

платформы. Грузовой поезд ожидает обгона останавливающимся пассажирским на

главном пути. Использование обгонного пути пасажирским поездом для

посадки-высадки пассажиров возможно при применении стрелочных переводов с

большим радиусом переводной кривой (i? =

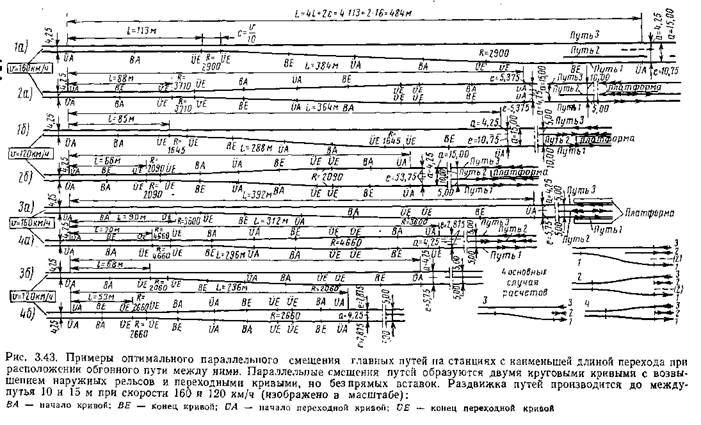

Высокие скорости

движения потребовали бы значительных длин участков перехода от междупутья на

перегонах (новые линии

ТИП СТАНЦИИ С ОДНИМ ОБГОННЫМ ПУТЕМ ДЛЯ КАЖДОГО НАПРАВЛЕНИЯ

В качестве

промежуточной станции на магистральной двухпутной линии может рассматриваться

такая станция, на которой для каждого направления имеется по одному обгонному

пути, расположенному рядом с соответствующим главным путем. На новой линии

Токайдо (Япония) применен этот же принцип.

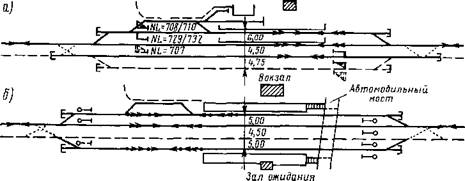

На

рис. 3.42, а—в показаны некоторые конструкционные особенности таких

промежуточных станций с переработкой повагонных отправок. Конструкция станции

на рис. 3.42, а основывается на работе, при которой локомотив сборных

поездов выполняет только отцепку и прицепку вагонов, а маневровый локомотив

станции или специальный вывозной (диспетчерский) локомотив выполняет всю

дальнейшую маневровую работу. На рис. 3.42, б

поездной локомотив выполняет всю маневровую работу.

На

рис. 3.42, в при большой загруженности линии не предусматрива- •

ется прием поездов на пути обратного направления. При расположении здания

вокзала и устройств для переработки повагонных отправок на одной стороне

сборные поезда, как и сборно-раздаточные с отцепкой и прицепкой вагонов,

следуют только в одном направлении (в данном случае с востока на запад). Зга

однообразие должно соблюдаться тогда на всех промежуточных станциях одного

участка. В этом случае погрузочные пути могут быть тупикового типа, а ходовой

и сортировочный отстойный пути могут отсутствовать.

В связи с тем, что сборные поезда намного

короче полновесных транзитных грузовых поездов (около

|

|

ТИП СТАНЦИИ С ОБЩИМ ОБГОННЫМ

ПУТЕМ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ ПУТЯМИ

На двухпутной

линии с современными видами тяги и устройствами СЦБ (автоблокировка), имеющей

высокую пропускную способность, не вызывается необходимость укладки в каждом

направлении по одному обгонному пути и она может появляться только в определенных

случаях. Чаще всего достаточно одного общего обгонного пути для обоих

направлений, который подлежит укладке между главными путями для обеспечения

условий движения по скоростной линии. Этим самым экономится значительная сумма

капитальных вложений на укладку верхнего строения пути. Однако широкая

раздвижка главных путей для укладки обгонного пути с платформой обусловливает

чрезмерно длинное смещение перехода на уширенное междупутье одного или обоих

главных путей. Такой тип станции оказывается нецелесообразным при установлении

скорости движения на линии

При этом имеет значение

размещение платформы по отношению к зданию вокзала. Так, например, по условиям

путевого развития (длине путей) и строительным затратам расположение платформы

(см. рис. 3.47) между путями 1 и 2

целесообразнее, чем между путями 2 и 3.

3.3.4 СХЕМЫ СТАНЦИЙ ОДНОПУТНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕУСТРОЙСТВУ В ДВУХПУТНЫЕ

При

перспективном планировании магистральные линии намечаются вначале однопутными с

укладкой второго пути к определенному сроку. Первоначально однопутная линия

определяет схему путевого развития промежуточной станции. Переход к

окончательной схеме при сооружении второго пути должен быть с минимальными

капитальными вложениями и наименьшими перерывами движения поездов. Размещение и

длина путей (предохранительные участки путей), а также соответствующая схема

стрелочной горловины должны соответствовать схеме станции, обеспечивающей

выполнение эксплуатационной работы при наибольшей загрузке. Это возникает и на

стадии усиления однопутной линии. Так, при переустройстве Государственными

железными дорогами ГДР в связи со строительством морского порта

Росток-Петерсдорф участка Нойштрелиц—Варен—Лалендорф однопутной магистральной

линии с улучшением трассы промежуточные станции были полностью реконструированы

с укладкой по одному обгонному пути для каждого направления.

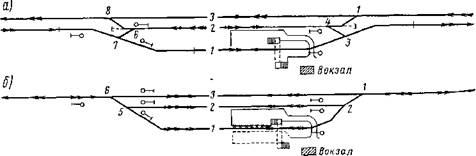

На

рис. 3.44 показаны два типа станций с различным размещением платформ. Сборные

поезда обрабатываются в обоих случаях на перронном пути» расположенном рядом

со зданием вокзала. На станции имеются только погрузочно-разгрузочные

устройства для повагонных отправок, а для обработки штучных грузов устройства

отсутствуют. При одно-

|

Рис. 3.44. Станция на однопутной

магистральной линии Нойштрелиц — Росток с учетом возможности укладки вторых

путей;: а — конструкция с низкой промежуточной платформой (станция в

противовес изображению оборудована светофорами); б — конструкция с внешними

платформами. Временные сооружения изображены штриховой линией |

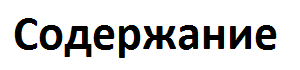

путной линии для скрещения и обгона необходимы

только три пути, а четвертый путь требуется при дальнейшем сооружении второго

пути, Схемы развития станции на рис, 3.45 показывают, что при увеличении числа

путей станции с двух до четырех длина путей (полезная длина плюс

предохранительные участки пути) первой очереди строительства определяет

дальнейшие этапы строительства. При полном развитии пути будут немного длиннее,

если переход от одного этапа к другому осуществляется только с помощью

дополнений, без изменения первоначальной длины путей и положения стрелочных

переводов. Вследствие возникших таким образом дополнительных длин путей при

полном развитии нет необходимости применять охранные стрелочные переводы.

Однако после завершения расширения путевого развития станции до четырех путей

эти стрелки, вероятно, разбирать не следует.

|

|

При развитии однопутной

линии для скрещения двух останавливающихся пассажирских поездов необходимы две

платформы. Поэтому на первую очередь строительства (рис. 3.45, в) временно

сооружается низкая промежуточная платформа. Переход на вторую платформу (рис.

3.45, б) первоначально для снижения строительных затрат может быть допущен в

одном уровне с обеспечением соответствующих мер безопасности, так как он

пересекает главный путь. В окончательном виде переход должен быть построен в

разных уровнях. При этом строительство тоннеля после путевого переустройства

осложняется эксплуатационными условиями, связанными с определенными

ограничениями. Этого в значительной степени можно избежать за счет

строительства пешеходного моста с защитой от атмосферных осадков, что снизит

значительно строительные затраты.

|

|

|

Рнс. 3.47. Вариант схемы станции на

магистральной линии с платформой между путями У и 2: а — основной план; б —• при однопутной линии до сооружения

второго пути |

При

развитии однопутной линии с доведением ее до параметров магистральной едва ли

будет достаточным обеспечить на станции только одно скрещение или только один

обгон. В связи с возникновением необходимости переносов скрещений и обгонов по

условиям эксплуатации станция должна быть достаточно емкой для их

осуществления. Поэтому схема станции всего с двумя путями (см. рис. 3.45, б),

пожалуй, сразу может быть исключена.

Станции с общим обгонным

путем, расположенным между главными путями, т. е. станции ,с тремя путями,

должны иметь при развитии однопутной линии также в основном три пути для того,

чтобы ни в коем случае не ограничить пропускную способность (рис. 3.46 и 3.47).

Это вызывает устройство временной второй платформы. По устройству перехода на

промежуточную платформу действуют те же основные положения, что и для случая,

приведенного на рис. 3.45.