|

|

ПУТИ ГРУЗОВЫХ УСТРОЙСТВ

Размещение

на станции

Одностороннее и разностороннее расположение устройств станции. Пассажирские устройства, связанные

со зданием вокзала, и грузовые устройства с автодорожными подъездами общего

пользования могут располагаться по отношению друг к другу на одной стороне станции

или на противоположных (рис. 3.22). Одностороннее расположение чаще встречается

на небольших станциях.

При расположении здания вокзала и грузового склада рядом друг с

другом представляется возможным кооперировать работу разных служб (рис. 3.23).

Основной и второстепенный

вытяжной путь. Для отцепки и прицепки групп вагонов на промежуточных станциях в

каждой горловине необходим вытяжной путь. Если сортировочная работа по

формированию и подаче вагонов на отдельные погрузочные устройства, а также их

уборка выполняются не поездным, а маневровым локомотивом, имеющимся на станции

или подсылаемым на несколько часов, то связанные с сортировочной работой

эксплуатационные затраты должны быть как можно меньше. Надо избегать каждого

ненужного метра маневрового передвижения. При переустройстве путевого развития

нужно всегда помнить, что при неправильной разработке путевого развития

ежесуточные маневровые передвижения в итоге вызывают значительные

эксплуатационные расходы. Это прежде всего имеет место на небольших, но часто

встречающихся станциях. Поэтому дополнительная маневровая работа

концентрируется на одном из двух вытяжных пу-

|

|

|

|

тей,

благодаря чему выявляется основной маневровый район. Вытяжной путь этого

района становится тем самым основным (Zi), а другой—• вспомогательным (Z2).

Основной вытяжной путь и погрузочные устройства. Проектирование простого, но

в то же время гибкого в эксплуатационном отношении путевого развития следует

вести с соблюдением определенных зависимостей. Одной из них является

необходимость расположения обслуживаемых путей так, чтобы подача с основного

вытяжного пути осуществлялась только вагонами вперед, а уборка — только с

локомотивом в голове. Такое расположение распространяется на все пути, которые

должны обслуживаться с основного вытяжного пути, так как при подаче вагонов на

тупиковые погрузочные пути с локомотивом в голове он будет блокирован на время

погрузки-выгрузки.

Рассмотрим пример (рис. 3.24), когда к основному вытяжному пути

нужно присоединить отстойные пути 2, особые сортировочные пути (рис. 3.25, виг), путь у крытого грузового

склада I, погрузочные пути и пути у

грузовых платформ 5, подъездные пути 7, 8, путь для вагонных весов и габаритных

ворот 6, а также сквозной путь 3 как ходовой для маневровых

передвижений.

Показанная на рис. 3.24 концентрация

присоединенных к Z\ путей 1—7 обоснована. Путь 8 присоединен правильно по

направлению, но обусловливает более длинные маневровые рейсы, чем примыкание пути

7. В зависимости от обстоятельств маневры могут осуществляться непосредственно

с путей 2 на путь 8 вагонами вперед или с пути 8 на путь 2 с локомотивом впереди без

пилообразного движения через Z\. Вариант расположения пути 4 у площадки для навалочных

грузов неудачен из-за большого удаления от Z\. Примыкание пути 4" для обслуживания с вытяжного

пути Zz также

неправильное. Для подачи вагонов на тупиковые пути с локомотивом в голове во

избежание его блокировки требуется осуществить обгон локомотива по ходовому

пути 3. Поэ-

|

|

|

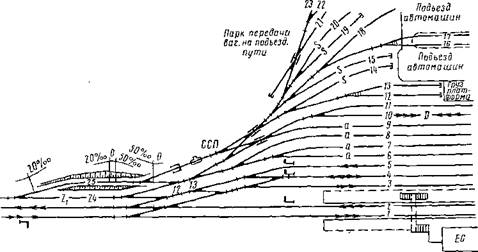

Рис.

3.25. Путевое развитие с полуторкой для сортировки вагонов на сортировочные

отстойные пути а [а, б) и на специальные

сортировочные пути S (в, г): а

не учитывают возможность непосредственного подъезда L поездов для перевозки мелких отправок к крытому складу Gh и от него |

тому

при работе на вытяжке Z уборка вагонов с пути 4" связана с такими же

длительными операциями.

При проектировании следует установить, какой из двух вытяжных путей

должен быть основным. Это зависит от ряда эксплуатационных й строительных

факторов, а именно:

а) для

эксплуатационной надежности работы станции горловина, чрезмерно загруженная, не

должна выбираться для этого;

б) если

станция имеет уклон, то сортировочную работу целесообразно выполнять методом

толчков с использованием силы тяжести. Zi в этом случае устраивается

на расположенном выше по отметкам конце станции;

в) подход

главной дороги к грузовому устройству и основной вытяжной путь должны по

возможности располагаться на разных концах станции, чтобы при обслуживании

погрузочных путей движение автомобилей к погрузочным пунктам и обратно не

затруднялось.

Нормальная длина вытяжного пути обычно достаточна для использования

его в качестве основного вытяжного пути, так как даже при маневрах толчками

маневровый локомотив или мотовоз не располагают такой силой тяги, чтобы

вытягивать слишком большую группу вагонов.

Сортировочный процесс может быть улучшен при расположении

вытяжного пути на уклоне, большем допустимого станционного укл.она 1,5о/оо-

Устройства для сортировки вагонов. Сортировка прибывших на станцию вагонов

без предварительной их подборки может производиться

при

помощи маневров толчками на отстойные и погрузочные пути при расформировании

состава на небольшое количество погрузочных районов. При этом маневры толчками

нельзя производить на погрузочные пути, где в этот момент осуществляется

погрузка или выгрузка, или на тупиковые пути длиной менее чем

Уклоны на горке малой мощности аналогичны уклонам горок большой мощности на

сортировочных станциях.

Советские участковые станции

(промежуточные станции), которые при большом расстоянии между узлами часто

также выполняют задачи формирования поездов, работают с сортировочными горками

малой

|

Рис. 3.26. Схема путевого развития средней

станции с сортировкой вагонов (для грузовых устройств и парка передачи на

подъездные пути) через горку на сортировочные отстойные пути а и дополнительные пути 5 |

мощности

(полугорками), имеющими вытяжные п\ти Z\ и обходные пути (рис.

3.27).

Пути накопления. Пути накопления — это такие пути, на

которых находятся вагоны между двумя эксплуатационными процессами. На планах

станций эти пути обозначаются буквой а. Они должны выполнять в основном

следующие эксплуатационные задачи:

а) сортировку

грузовых вагонов, которые прибыли со сборными или транзитными поездами и

которые надо подать к дополнительным устройствам (пути у крытых грузовых

складов, у открытых площадок, платформ и перегрузочных устройств, подъездные

пути, в том числе и на перегоне и т. д.);

б) накопление готовых

к отправлению грузовых вагонов;

в) сортировку

грузовых вагонов, которые по условиям корреспонденции грузов должны быть

поставлены в состав другого поезда;

г) временная стоянка

вагонов в ходе сортировочной работы;

д) отстой

составов пассажирских поездов в перерыве между перевозками рабочих и служащих

к месту работы и обратно (в этом случае они называются путями стоянки, а не

сортировочными отстойными путями).

Количество путей накопления и их полезная длина определяются

следующим:

а) числом

ежесуточно подаваемых к дополнительным устройствам и убираемых от них вагонов;

б) числом подач и

уборок вагонов;

в) числом и

интенсивностью прибытия и отправления поездов;

г) числом дополнительных

устройств.

Из пп. а) и в) определяется

основное время нахождения вагонов на станции и ее загрузка. Для дополнительного

устройства с большим поступлением вагонов (например, для подъездных путей)

целесообразно укладывать один или несколько сортировочных отстойных путей. Твердой

зависимости между числом путей для стоянки грузовых поездов и числом

необходимых сортировочных отстойных путей не существует. Может лишь быть

определена необходимая общая длина сортировочных отстойных путей NLa с помощью расчетов. Однако

она действительна только при равномерном распределении поступления и отправления

вагонов на протяжении 24 ч, т. е. если количество вагонов на

|

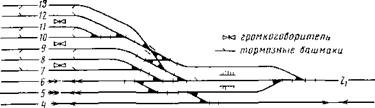

Рис. 3.27. Полугорка советских участковых станций с примыканием

к вытяжному пути 118 |

|

станции

остается почти постоянным. На практике это относится к большинству

сооружений:

|

Путь у крытого грузового склада. Погрузочный путь вдоль крытого грузового склада должен иметь такую

длину, чтобы он мог обеспечить прием и обработку в течение одной смены вагонов

с мелкими отправками. При этом грузовой склад с площадкой для огнеопасных

грузов и принадлежащий им путь будут приблизительно одинаковыми по длине. Если

погрузочный путь для приема обрабатываемых за смену вагонов требуется намного

длиннее фронта склада, то при этом возникают несоразмерно длинные рейсы для

погрузчиков. Во избежание этого устраивается второй складской путь с

платформой между ними. Такое решение также имеет недостатки, вызванные тем,

что грузчики должны проходить через стоящий на первом складском пути вагон с

мелкими отправками. Это устраняется, если вагоны на обоих путях стоят друг

против друга непосредственно дверными проемами. При небольшой разнице в длине крытых

двухосных вагонов это в большинстве случаев возможно.

Крытый грузовой склад обычно располагается вдоль последнего

станционного пути, имеющего выход в обе стрелочные горловины стан-

|

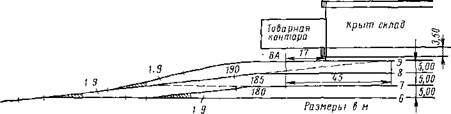

Рис. 3.28.

Примыкание пути 9 у крытого грузового склада под большим углом без применения

двойных стрелочных переводов (для пути 9) |

ции.

Путевое развитие при этом по своим очертаниям имеет форму трапеции. Если

вследствие большого числа сортировочных отстойных путей, расположенных за

последним приемо-отправочным путем, полезная длина складского пути будет очень

короткой, так как на каждый промежуточный путь при расстоянии между осями путей

На опорной станции, кроме местных грузов, перерабатываются и

мелкие отправки, подлежащие перегрузке с железнодорожного на автомобильный

транспорт для распределения по окружающим станцию районам. Крытый грузовой

склад и его погрузочные пути должны иметь емкость для приема этих грузов. На

определенном числе опорных станций для переработки мелких отправок должна быть

увеличена вместимость складских площадей, а также погрузочных путей.

Пути для переработки повагонных отправок. В грузовых перевозках без

учета опорных станций мелкие отправки составляют только Vs—■ Vs часть общего объема

переработки грузов. Значительно большая часть приходится на переработку

повагонных отправок. Поэтому для них должно иметься достаточное путевое

развитие с площадками для навалочных грузов, грузовыми платформами и т. д.

Переработка грузов повагонных отправок осуществляется на путях у площадок для

навалочных грузов, у платформ (боковые и торцовые платформы, платформы для

погрузки леса, живности), на перегрузочных путях (портальный кран) и на путях

для перегрузки тяжеловесных грузов на автомобильный транспорт. Чаще всего

станции имеют только пути с площадками для навалочных грузов, реже — с

платформами.

Полезная длина пути у площадки для навалочных грузов составляла

раньше не более

Так как все погрузочные пути

должны иметь выход на основной вытяжной путь, то в большинстве случаев они

имеют тупиковую схему.

|

Рис. 3.29. Крытый склад с путем,

расположенным параллельно стрелочной улице: FG — платформа для огнеопасных грузов; ОН — крытый склад |

|

|

Эта

схема облегчает связь с автодорогами на станциях с несколькими тупиковыми

путями, расположенными параллельно. Лишь на небольших станциях путь у площадки

для навалочных грузов имеет сквозной выход в обе стороны станции, так как

обычно этот путь обслуживается поездным, а не маневровым локомотивом.

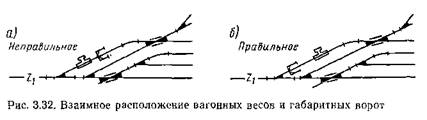

Путь для вагонных весов и габаритных ворот. Погруженные вагоны перед их

включением в состав поездов должны быть взвешены для определения веса отправки

с целью расчета провозных платежей и исключения перегрузки. Обычные вагонные

весы для точности взвешивания устанавливают только на горизонтально

расположенных путях. Для того чтобы возможное трение буферов, стоящих на

кривой вагонов, не повлияло на результат взвешивания, путь для вагонных весов

должен лежать на прямом участке и не иметь стыков (рис. 3.30).

Громоздкие грузы в полувагонах и на платформах также проверяются

на соблюдение линии габарита погрузки во избежание повреждения во время

следования стоящих вне габарита капитальных сооружений или самих вагонов этими

сооружениями. Для этой проверки служат габаритные ворота. Точность проверки

может быть достигнута за счет расположения пути для габаритных ворот на прямой.

Длина прямого участка должна соответствовать по крайней мере наибольшей длине

вагона (рис. 3.31) перед габаритными воротами и за ними (см. рис. 3.30).

Габаритные ворота и вагонные весы целесообразно располагать на

общем пути. Этот путь должен быть расположен по отношению к остальным путям

как можно ближе, иметь доступ с погрузочных, ходового и вытяжного путей без

обратных заездов.

На схеме станции (см. рис. 3.24) путь 6 имеет оптимальное расположение.

В связи с периодически

проводимой проверкой калибровки и ремой* том, во время которых движение по

весовому пути производиться не может, вагонные весы должны располагаться

сбоку. Это означает, что рядом с весовым путем должен быть еще один

соединительный путь для постоянного движения. Для того чтобы во время ремонта и

проверки вагонных весов и при короткой длине пути (см. рис. 3.30) под габарит-

|

|

|

|

ные

ворота мог въехать хотя бы один вагон, вагонные весы и габаритные ворота

должны иметь расположение, показанное на рис. 3.32, б. Если бы они были расположены

наоборот (рис. 3.32, а), то маневровый локомотив каждый раз должен был бы подавать к

габаритным воротам подлежащие проверке вагоны, используя при этом какой-либо

ходовой путь. Это приводит к излишним расходам на маневровую работу. Оптимальное

взаимное расположение весов и габаритных ворот не связано ни с какими

дополнительными затратами при строительстве.

Пути для погрузки колесной

техники. Колесная

техника всех видов грузится с помощью торцовой платформы. В особых случаях

автомашины грузятся или разгружаются через боковую платформу. Наиболее удобной

является комбинированная платформа. Эта платформа и ее путь располагаются как

можно ближе к вытяжному пути. Если на станции в случае необходимости должно

грузится одновременно большое число единиц колесной техники, то их можно

грузить и выгружать через торцовую платформу (рис. 3.33) не по одному на

отдельно поданные единицы подвижного состава, а в соединении (например,

цирковые повозки, особые перевозки, гусеничная техника и т. д.) на сцепленные

группы вагонов. Колесная техника движется при этом в промежутках между

торцовыми сторонами вагонов по соединительным мостикам. В эксплуатационном

отношении желательно по возможности устанавливать перед погрузочной платформой

группу вагонов, равную половине состава, но чтобы это не препятствовало другим

передвижениям (поездным маршрутам). В пунктах большой такой погрузки должно

быть предусмотрено соответствующее путевое развитие. Это может изменить

установленную схему путевого развития в связи с изменением взаимного

расположения отдельных устройств станции.

|

|

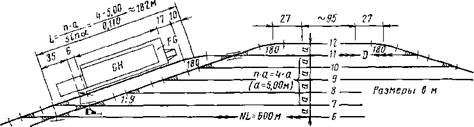

Путевое развитие, приведенное на рис. 3.34, позволяет выполнять одновременную

подачу двух полусоставов на пути 5/8 и 6/9, не препятствуя при этом подъезду к

погрузочному пути 7 через вытяжной путь Zx, В западном направлении с этих путей может даже осуществляться

отправление, правда, только полусоставов и по письменному разрешению.

Погрузочная техника для оборотных целей благодаря применению

передвижных платформ развита настолько, что в случае необходимости погрузка и

выгрузка могут осуществляться на любом пути.

Опорные станции выгрузки. Общей народнохозяйственной задачей

грузовых перевозок является оптимизация отправления грузов. Для этого

необходимо проверить прежние, в большинстве случаев традиционные, транспортные

связи и при необходимости установить новые или по крайней мере изменить

транспортные связи между поставщиком и получателем с целью сокращения пробегов

поездов.

Это относится и к сооружению опорных станций выгрузки, называемых

также станциями для специальных грузов, в том числе для массовых грузов

(уголь, строительные материалы). Если до сих пор погруженные, например углем,

вагоны, как правило, доставлялись поближе к получателю, то теперь они следуют в

основном только до одного центрального пункта выгрузки определенного района

назначения. Благодаря этому значительно сокращается оборот вагонов и при

известных условиях между станцией отправления и назначения могут следовать

кольцевые маршрутные поезда. Условием экономичности таких перевозок является

наличие хорошего взаимодействия с автомобильным транспортом, который позволяет

осуществлять прямую перегрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт

без промежуточного хранения.

Чем удачнее будет сконструировано такое перегрузочное сооружение,

тем больше будет достигнута его производительность и экономичность. Длинные и

недостаточно используемые фронты и пути погрузки- выгрузки на существующих

станциях могут служить в качестве таких опорных станций. На новых станциях

выгрузки, которые до сих пор почти не строились, условия применения самых

современных перегрузочных средств значительно легче.

Создание этих опорных

станций поддерживается, кроме того, стремлением по экономическим причинам

закрыть подъездные пути с небольшим числом перерабатываемых вагонов в сутки.

|

Рис. 3.34. Промежуточная станция с

возможностью погрузки большого количества колесной техники |