|

|

2.6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПУТЕВОГО РАЗВИТИЯ

ОСНОВНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

Оптимальная схема путевого развития станции в первую очередь

определяется ее технологическим процессом и характером эксплуатационной работы,

обеспечивающим четкое и быстрое выполнение транспортных процессов, и лишь во

вторую очередь местными условиями, такими, как рельеф, застройка и т. д. При

этом обязательно надо учитывать основные строительно-технические принципы и

прежде всего обеспечить безопасность пассажиров и работающих на станции

железнодорожников. Безопасность должна быть достигнута соответствующей

конструкцией элементов станции и согласованного с ней технологического

процесса, даже если он во имя этого будет менее поточным.

При железнодорожном строительстве нельзя экономить в территории

при расположении устройств, так как это приводит к технически несовершенному

решению, которое может сказаться в дальнейшем на работе станции. Само собой

разумеется, что все подразделения, участвующие в проектировании железнодорожных сооружений

и устройств с их программами и требованиями, должны при этом соблюдать принцип

экономичности. Поэтому идеальные, так называемые классические, решения не

всегда могут быть применены. Такое идеальное сооружение требует значительных

капитальных вложений и расходов по содержанию. Очень часто поэтому нелегко

привести в соответствие требования, удовлетворяющие оптимальным условиям

эксплуатации с обязательным выполнением экономических показателей.

Изменение рода тяги и разделение перевозок между железнодорожным

и автомобильным транспортом позволят в будущем упростить конструкции путевого

развития и других сооружений и устройств. Научные знания в применении

расчетов, используемые для выбора оптимального процесса эксплуатации,

находятся сегодня на таком высоком уровне и так совершенны, что

инженер-строитель и эксплуатационник могут найти удовлетворяющее обоих решение

по проекту путевого развития. Важно то, что по разработанным вариантам

производится с научным подходом технико-экономическое сравнение, на основании

которого принимается обоснованное решение, что, как и где должно быть

построено. Лучшим вариантом является тот, который дает наибольший экономический

эффект при наименьших затратах. В результате этого сравнения в большинстве

случаев принимаются простые экономичные решения, а не совершенные во всех

отношениях проекты. Чрезмерные требования и запросы по техническому

совершенству зачастую невозможно решить экономически выгодно.

Перспектива удлинения полезной длины путей и платформ по новым

требованиям должна учитываться при всех работах по переустройству.

Технологический процесс работы станции с наибольшей поточностью и обеспечение

безопасности пассажиров требуют также применения на небольших станциях,

особенно на двухпутных линиях, платформ островного типа с пассажирскими

переходами в разных уровнях вместо низких промежуточных платформ. Учитывая при

этом, что автоматизация на многих небольших станциях сокращает местный

обслуживающий персонал, безопасные подходы к платформам на них особенно необходимы.

Проектирование путевого развития новой станции может осуществляться

более свободно, с всесторонним обеспечением оптимальных условий эксплуатации,

чем во многих случаях переустройства существующих станций. Поэтому в случае

коренного переустройства станций при электрификации и применении более

совершенных устройств СЦБ (централизация релейной системы с пультом-табло)

необходимо путевое развитие станций проектировать с учетом перспективы. Так,

применение новых видов тяги повышает скорости движения. Поэтому во многих

случаях требуется не только переустройство трассы главных путей, но и других

станционных путей, подпадающих в зону размещения сооружений и устройств

электрификации. Мачты контактной сети, например, должны находиться в

определенных местах, подлежащих; освобождению на существующих станциях и в

отдельных парках.

Электрическая и тепловозная тяга имеет высокие начальные ускорения.

Это при определенных условиях позволяет компенсировать задержки, возникшие,

например, при враждебности маршрутов. Подобные пересечения не так страшны с

точки зрения последствия задержек.

Строительство контактной сети относительно дорого, вследствие

этого надо стремиться, чтобы путевое развитие станции было переустроено до

электрификации.

Это относится также и к применению новых, более дорогих устройств

СЦБ и связи. Только таким образом можно осуществить переустройство станции с

минимальными затратами, а в большинстве случаев также и упростить отдельные

сооружения.

Большой экономический эффект достигается при сокращении числа

стрелочных переводов и меньшей протяженности укладываемых как главных, так и

приемо-отправочных и второстепенных путей. Это предопределяет необходимость

увязки требований всех служб и отказ от их чрезмерных отдельных пожеланий.

Нормы проектирования устройств СЦБ и строительно-технические указания должны

всегда учитываться, даже если они приводят к удорожанию сооружения (например,

применение новых расстояний между путями при введении нового габарита

приближения строения 1-SM/DR).

Отдельные пути и маневровые устройства на небольшой станции должны

быть расположены так, чтобы маневровая работа производилась с минимальными

рейсами и временем на маневровые передвижения при минимальных расходах

топлива.

Решения эксплуатационных задач выполняются на основе объемов

будущих перевозок. Эти задачи могут быть решены только тогда, когда для этого

имеются необходимые устройства и путевое развитие. Поэтому для проектирования

путевого развития с соблюдением эконо- амической целесообразности и достаточной

емкости необходимо, кроме принципов, удовлетворяющих строительные нормы и

надежные условия эксплуатации, определить общие транспортные и эксплуатационные

за- зачи и значение станции. Для этого должны быть установлены параметры

местных и транзитных перевозок и производные от них параметры района, где

располагается станция. Эту загрузку станции необходимо разделить на грузо- и

пассажиропотоки. Транзитная загрузка станции выражается числом поездов, которое

может быть неодинаковым в обоих направлениях. Для местной загрузки

определяющим является объем и род перерабатываемых грузов по числу вагонов и

количеству грузов, а также числу пассажиров, осуществляющих посадку, высадку

или пересадку. Для узловых станций должен быть известен, кроме этого, объем

сортировочной работы. В качестве единицы времени, на которую относятся все эти

данные, целесообразно принять сутки. При этом надо учитывать, что все виды

загрузки не распределяются равномерно в течение всего года, а подвержены

определенным колебаниям вследствие летних пассажирских перевозок, сезонных

сельскохозяйственных перевозок и т. п.

Для

того чтобы правильно запланировать, т. е. запроектировать сооружения

долговременными, необходимо определить перспективу прироста численности

населения, развития производственных предприятии и транспортные потребности

тяготеющего района. Это называют еже- годной нормой прироста. Применяемый для

этого плановый промежуток времени должен быть не слишком маленьким и не

очень большим. В общем можно принимать этот период равным 15—20 годам.

Все эти предполагаемые загрузки не являются абсолютно точно

установленными величинами в отличие от точно определяемых технических

нагрузок, например моста. Эта неточность увеличивается при их определении

приближенно, а не разработкой перспективного планирования. Задачей

социалистического планирования является поддержание пропорций между всем

народным хозяйством и транспортом и своевременное предотвращение возникновения

диспропорций [70].

Хачатуров [15] указывает в этой связи на планомерное, направленное

удовлетворение потребностей всего общества, развитие социалистического

транспорта в Советском Союзе, которое противостоит скачкообразному развитию

капиталистического транспорта с его непроизводительными затратами и постоянной

диспропорцией. В Советском Союзе доля прироста перевозочной работы в течение

многих лет составляет ежегодно около 10%, таким образом, больше, чем в

капиталистических странах. Реконструкция и введение современного технического

оборудования обеспечили для этого достаточную провозную способность.

Для станций, подлежащих развитию, необходимо составить генеральный

план на расчетный период времени, т. е. разработать проект станции, которая

соответствовала бы в конце планового периода ожидаемым транспортным и эксплуатационным

условиям. Основой для этого является план существующей станции и ее объем

работы. Для отдельных промежуточных этапов по экономическим соображениям надо

предусматривать только соответствующее частичное расширение, очередь

строительства.

Предпринимаемое в течение

отдельных этапов развитие станций в виде укладки отдельных путей или группы

путей, стрелочных переводов и соединений путей, платформ, расширения

искусственных сооружений и т. д. включается в общий комплекс органически

связанных работ при соблюдении минимальных затрат на переустройство.

Немасштабный план путевого развития

Немасштабный план путевого развития является основой проектной

работы. Проектировщик сначала создает эскиз плана путей от руки, который он

потом улучшает с помощью линейки. Формы изображения, принятые в общем для

планов путевого развития, надо широко применять также и здесь, чтобы они были

более выразительны и обозримы. Выделение цветом отдельных путей и парков

раздельно по их специализации и т. д. повышает наглядность планов путевого развития.

Немасштабный план путевого развития, следовательно, является схематичным

рисунком, служащим для того, чтобы легче и быстрее найти основную схему

путевого развития, а также установить ее и для отдельных парков и путей.

Главные пути, сооружения и устройства для пассажирского и грузового движения

образуют основу, на которой наносятся отдельные пути. Такой план для получения

первых выводов о конструкции станции может быть построен только генерально и

немасштабно на данных плана местности, с очертанием прилегающей застройки и

существующих путей, без увязки с масштабом длины и ширины. Отдельные

устройства при этом могут располагаться по различным вариантам. Смогут ли эти

устройства в действительности быть размещены по длине и ширине в предложенной

схеме, проверяется с помощью масштабного детального чертежа. Немасштабные планы

путевого развития также не дают представления о действительной, например,

полезной длине с учетом изолирующих участков пути или длины для устройства

путепроводных развязок. Окончательные сведения об этом дает только масштабный

план путевого развития.

Для точной и быстрой разработки немасштабных планов путевого

развития проектировщик должен обладать определенным опытом и иметь представление

о факторах, которые влияют на окончательный план путевого развития. Он должен

знать, во-первых, строительнотехнические нормы и принципы проектирования

планов станций из унифицированных узлов со стрелочными переводами, во-вторых,

основы выполнения эксплуатационных процессов, включая обеспечение безопасности

движения.

Важно также, чтобы проектировщик проследил эксплуатационные

процессы на плане путей, представив их в движении поездов и маршрутов. Не

всегда при этом с помощью соответствующего обозначения можно указать достаточно

и наглядно специализацию путей и направление следования.

Если станция лежит в кривой

и главные пути при правильном выборе радиусов и возвышения наружных рельсов

позволяют сохранять скорость движения, достигнутую на участке, то для этого на

главных путях должны укладываться криволинейные стрелочные переводы. Это следует

по возможности предусматривать также и на приемо-отправочных путях, если после

ответвления от главных путей на них располагаются в дальнейшем стрелочные

переводы. В таких случаях только масштабный план путевого развития также не

позволяет судить о возможности размещения стрелочных переводов в профиле.

Исследование масштабных планов и продольного профиля размещения стрелочных

переводов позволяет принять окончательное решение.

Масштабный план путевого развития

На масштабном плане путевого развития значения длины и ширины

могут быть выбраны в одинаковой размерности или для наглядности изображения

значения длины принимаются в меньшем масштабе.

Последние называются искаженными планами путевого развития и

применяются главным образом как схематические планы. При этом вследствие

сильного сокращения по длине стрелочные улицы проходят

|

Рис. 2 40. График расчетных величин для

проектирования стрелочных улиц на планах путевого развития |

очень

круто, что позволяет яснее различить расположение рельсовых соединений к путям.

Вследствие различных масштабов по длине и ширине поворотные круги и веерные

локомотивные депо изображаются эллипсами. Для станций или отдельных парков в

кривых искажение относится не к сквозным осям X и У, а к расположению кривых.

В качестве проектного плана и основы для сравнения вариантов,

выполнения геодезической съемки и осуществления строительства может служить

только план, который имеет единые масштабы, т. е. в своем изображении одинаков

по длине и ширине. Как правило, применяется масштаб 1:1000, для определенных

обзорных целей— 1:2000, для сложных деталей (например, горловины станций со

стесненным расположением стрелочных переводов) — 1 : 500.

Во всех случаях точное изображение и конструирование является

непременным условием.

Для того чтобы предотвратить неточности размещения пересечений

стрелочных переводов пологих марок с осями путей, рекомендуется сначала брать

точные значения расстояний из рис. 2. 40 и определять точки пересечения.

Дальнейшие значения опубликованы в другой литературе [25, 54].

Короткие кривые изображаются с помощью лекал, длинные — с помощью

штангенциркуля. Так как на лекалах точки начала касательных обозначены зачастую

неточно или вообще не обозначены, рекомендуется

|

|

всегда

вычислять точки касания на плане прямых участков пути к кривым. Определяющими

при этом величинами являются точка пересечения Т обеих соединяющих друг с другом прямых

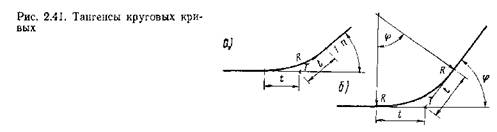

(касательных), угол наклона и радиус R (рис. 2.41,а, б).

В случае

расположения путей в разных уровнях разрабатывается особый план профиля для

представления о прохождении уклонов отдельных путей. Целесообразно располагать

его под или над планом путевого развития с тем же масштабом по длине, но с

увеличением в большинстве случаев в 10 раз по высоте. На него надо нанести

значения уклонов и длин элементов профиля, а также точные значения высоты

перелома профиля путей так, чтобы для каждой точки пути, опустив перпендикуляр

из плана путевого развития, можно было приблизительно определить отметку

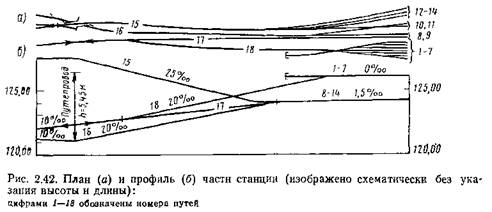

головки рельсов (рис. 2.42).

Проектирование с помощью кальки

Элементы

станции, например стрелочные горловины, конструкция которых затрудняется

условиями местности, целесообразно вначале запроектировать на отдельном листе

кальки и потом перенести на общий план так, чтобы они соединялись с ним как

можно точнее. Проектирование с помощью кальки позволяет просто и быстро найти

приемлемое решение.

|

|

Сравнение

различных стрелочных горловин по числу стрелок и осуществлению движения по ним

Поезда следуют как по главным, так и по другим путям,

специализированным для обгонов, приема и отправления. Для перехода поездов с

путей перегонов на пути станций необходима система соединений стрелочных

переводов. При этом система соединений стрелочных переводов применяется либо с

большей концентрацией стрелочных переводов в простых стрелочных улицах, либо с

устройством многократных стрелочных улиц. Могут быть и различные промежуточные

варианты.

Простые стрелочные улицы требуют небольших затрат на строительство

и содержание, однако в большой степени исключают возможность параллельных

маршрутов. В такой схеме горловин станции в большинстве случаев

предусматриваются простые и двойные перекрестные стрелочные переводы во избежание

влияния при движении поездов. Отказ от применения на главных путях перекрестных

стрелочных переводов требует их замены на одиночные обыкновенные переводы. Если

простой перекрестный стрелочный перевод берется как две, а двойной перекрестный

стрелочный перевод как четыре единицы стрелочных переводов, то при замене

перекрестных стрелочных переводов обыкновенными экономится определенное число

стрелочных переводов. Сравнивая расходы на приобретение и укладку,

устанавливаем, что двойной перекрестный стрелочный перевод обусловливает

примерно в два раза большие расходы, чем одиночный обыкновенный стрелочный

перевод, и что замена его двумя обыкновенными стрелочными переводами, таким образом,

не влечет за собой значительного снижения расходов (рис. 2.43). Кроме того,

такая замена приводит к удлинению стрелочной зоны и в зависимости от маршрута

следования—к вилянию поездов при движении.

Многократные стрелочные

улицы устраняют эксплуатационный недостаток за счет исключения враждебных

маршрутов и тем самым повышают эксплуатационную эффективность, т. е. позволяют

осуществлять параллельные операции. Полное исключение враждебных маршрутов

|

|

|

О Щ 300 М Радиус стр nepeS,M |

|

|

при наличии их взаимного пересечения может быть устранено только с помощью дорогостоящих развязок.

Сопоставление строительных затрат при замене перекрестных стрелочных переводов на обыкновенные с эксплуатационными преимуществами проектировщик выполняет прежде всего по стоимости предусматриваемых стрелочных переводов.

Рис.

2.43 показывает ориентировочное сравнение капиталовложений одного заменяемого перекрестного стрелочного перевода двумя обыкновенными стрелочными переводами одинаковых марок. Это сопоставление затрат относится только к сравнению вариантов при проектировании, а не при переустройстве, например, в случаях смены верхнего строения пути с возникающими при этом земляными работами и др. В соответствии с этим стоимость приобретения и укладки СГП 49-500-1:9 равна около

59 ООО марок, в то время как замена этого стрелочного перевода двумя обыкновенным стрелочными переводами обходится приблизительно в 50 ООО марок. Если сравнивать значения длины путей двойного перекрестного стрелочного перевода ДПП

49-500-1:9 с двумя обыкновенными стрелочными переводами (рис.

2.44), то станет ясно, что разъединенная конструкция требует большей длины путей AL. На эту величину сокращается укладка путей при соединении с помощью одиночных стрелочных переводов по сравнению с применением перекрестного стрелочного перевода. Соответствующая этому сумма расходов должна быть поэтому учтена при сопоставлении вариантов, как уменьшающая расходы (на рис. 2. 43 изображена заштрихованной крестообразно). Общая экономия расходов при замене двойного

перекрестного

стрелочного перевода с радиусами 500 и

При замене обыкновенных перекрестных стрелочных переводов экономия

ниже (от 0 до 10%).

Однако замену перекрестных стрелочных переводов нельзя рассматривать

изолированно от путевого развития станции и, в частности, от полезной длины

отдельных присоединяющихся путей, которая может измениться при замене

перекрестных стрелочных переводов.

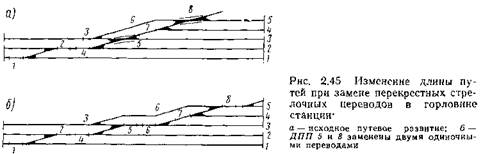

На рис. 2.45 показано уменьшение полезных длин путей 3, 4 и 5 в связи с заменой

двойного перекрестного стрелочного перевода ДГП 5. При этом увеличивается длина

соединительного пути 6. Если дополнительно заменяется ДГП 8 двумя обыкновенными стрелочными переводами

8 и 9, то полезная длина путей уменьшается

на еще большую величину.

Если обыкновенные стрелочные переводы 6, 7 и 8 приняты маркв 1 : 12 вместо 1:9 с

радиусом

Расходы на это удлинение путей превышают достигнутую экономию от

замены перекрестных стрелочных переводов.

Несмотря на это, Государственные железные дороги ГДР заменяют

перекрестные стрелочные переводы на приемо-отправочных и особенно на главных

путях для улучшения плавности хода поезда и для уменьшения расходов по

содержанию верхнего строения пути и подвижного состава. Двойной сердечник

перекрестного стрелочного перевода или глухого пересечения с его разрывами колеи

представляет собой, так сказать, «инородное тело» в сплошном сварном пути или

сварной зоне стрелочных переводов, которое требуется устранить или по крайней

мере уменьшить по количеству.

Для подготовки движения с

большими скоростями требуется также исправление путей. На путях «катящейся

дороги» (главные пути), по которым должно осуществляться движение со скоростями

до 160 и даже до

|

|

Если прежде считалось, что на станции обязательно должны укладываться

двойные и даже в некоторых случаях тройные стрелочные улицы, чтобы во всех

случаях обеспечивать максимальную эксплуатационную надежность для следования

поездов и маневровых передвижений, то теперь из экономических соображений в

таких горловинах требуется сокращать количество стрелочных переводов и путей

до минимально необходимого. Где же границы этого сокращения? Если проектиров-

щик-станционник чрезмерно сокращает количество стрелочных переводов на

существующих станциях и в проектах новых парков и путей, то эксплуатация этих

сооружений может осуществляться только с большими трудностями и с задержками

поездов. Современная техника расчетов обоснованно определяет степень этих

сокращений.

Государственные

железные дороги ГДР опробовали такие сокращения уже на многих линиях и

установили, что, несмотря на первоначальные возражения, их эксплуатационные

условия не ухудшились [67].

2.6.2 СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ

При проектировании станционных сооружений и устройств, как вообще

в каждом техническом решении, возможны многие варианты. Это относится как к

новым станциям при расположении их на свободном месте, так и к переустройству

уже существующих станций с развитием или без него. Различные варианты возникают при разработке

проекта, где необходимо учитывать действующие нормы и правила проектирования.

Для выбора определенного варианта существуют технические и экономические

показатели, с помощью которых оптимально распределяются капитальные вложения

[69].

Кроме того, на выбор оптимального варианта влияют и другие соображения

неэкономического характера, трудно поддающиеся подсчетам. К ним относятся

политические, военные, социальные требования.

Экономические

факторы определяют:

а) единовременные

капитальные вложения, необходимые для сооружения или реконструкции

строительных сооружений в стоимостном выражении (в марках) и для важных

строительных материалов в количественном выражении (например, количество

стали);

б) необходимую

ежегодную себестоимость построенного сооружения после ввода его в эксплуатацию.

Она в основном разделяется на стоимость содержания и эксплуатации;

в) потребность

в рабочей силе в результате строительства сооружения. В современных условиях

надо обязательно ориентироваться как в строительстве, так и в эксплуатации и

содержании сооружений и устройств на минимальное применение рабочей силы;

г) сроки

строительства, сокращение которых имеет большое значение для всего народного

хозяйства (рис. 2. 46);

д) развитие

производства и производительности, благодаря чему решается вопрос необходимого

развития мощности и пропускной способности строящегося сооружения;

|

|

|

|

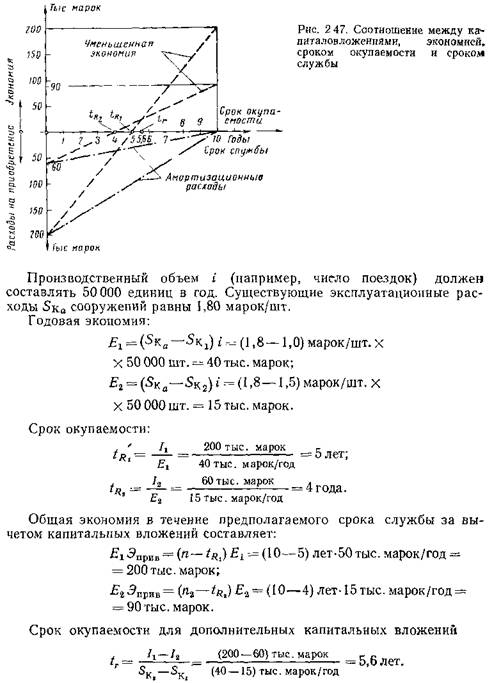

Если срок службы больше, чем абсолютный срок окупаемости, то

сооружение можно рассматривать как экономичное.

Понятие экономичности для строительных сооружений имеет два

значения. Сначала может быть поставлен вопрос: должно ли быть построено

определенное сооружение (например, станционное сооружение) в точно

определенном, желаемом месте железнодорожной сети или в другом месте, которое

должно быть определено сравнением вариантов (вопрос месторасположения) ? Если

принято решение об осуществлении строительства в определенном месте и

определенного размера, то далее может возникнуть вопрос об отдельном наиболее

экономичном решении в строительно-техническом отношении. При этом получается

большой объем расчетов, который ведет к применению новой вычислительной

техники.

Для оценки и приближенного расчета отдельных факторов, особенно

капитальных вложений, применяется метод системы показателей. Различают при

этом, с одной стороны, натуральные или стоимостные показатели, которые дают

соответствующие количества, например, строительных затрат в натуральных

единицах, как штуки, тонны, метры и т. п., или в ценах (марках). С другой

стороны, существуют технические показатели (грузоподъемность, размер, рабочий

объем цилиндра и т. п.), технико-экономические показатели (например, 250 тыс.

марок/км строительства пути) и экономические показатели (рентабельность, срок

окупаемости).

Для сооружений транспорта ориентировочное значение срока окупаемости

составляет 8—10 лет, для промышленных сооружений — в среднем 5 лет. Эти

значения не утверждены законом, а представляют собой исходные и опытные данные,

которые в обоснованных случаях вполне могут давать другие результаты.